秦岭笑谈[超话]青衿逐光莒县探文化振兴路

为深入贯彻落实乡村振兴战略,推动优秀传统文化传承与发展,7月1日至15日,青衿逐光-薪火永传实践队在山东省日照市莒县开展了以“乡村振兴与文化赋能”为主题的社会实践活动。 活动期间,实践团队先后深入莒州博物馆、莒国古城及莒县多个乡镇,通过实地走访调研、系统挖掘地方文化资源、开展系列志愿服务等多种形式,全面了解当地文化传承现状与乡村发展需求,深入探索文化在乡村振兴中的赋能路径,为推动莒县文化资源转化、助力乡村高质量发展注入青春动能。

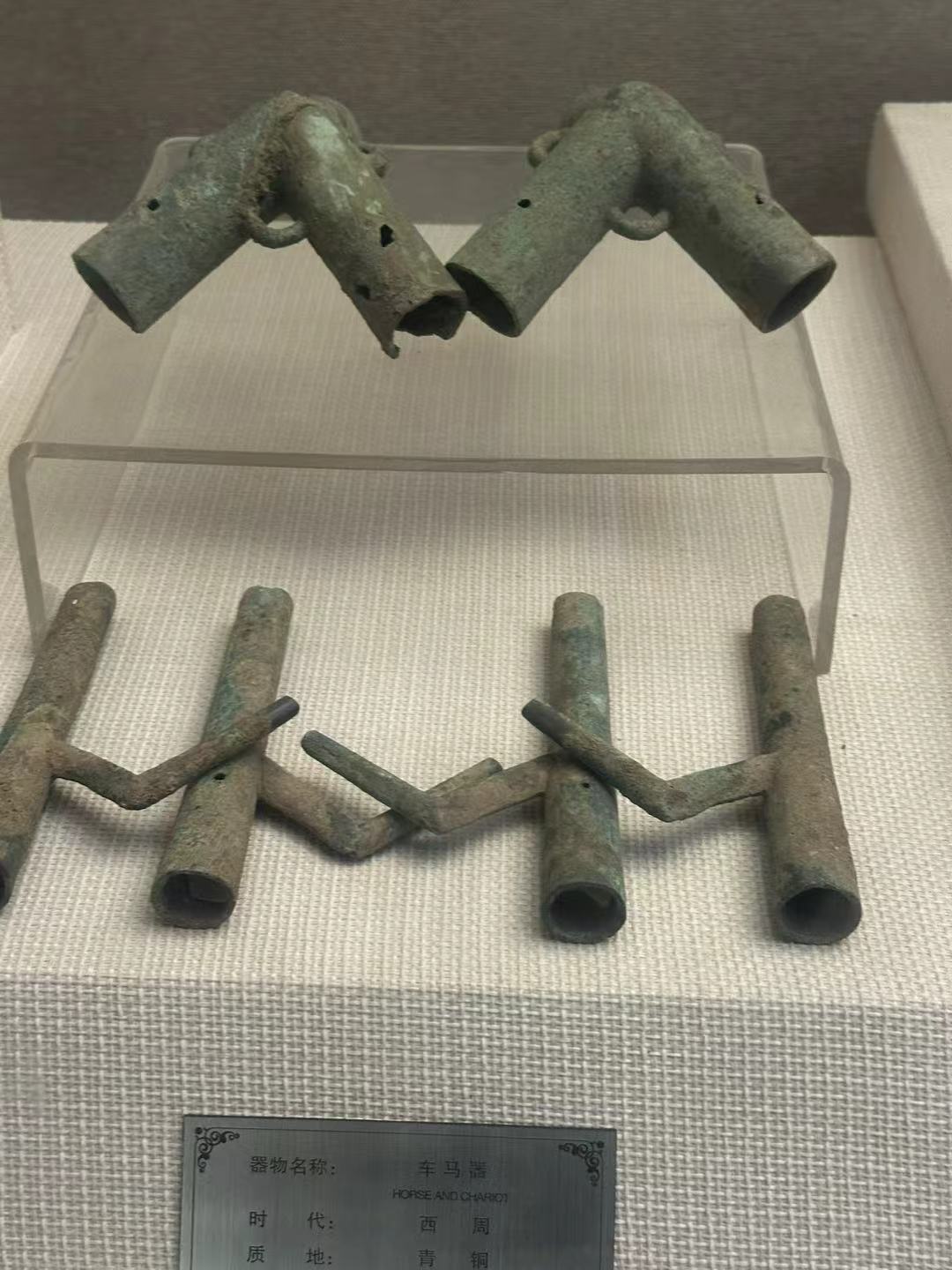

第一站,实践队员们来到了莒州博物馆。经工作人员介绍,队员们了解到这座位于莒县的博物馆,是国家二级博物馆,馆藏文物超1.2万件,其中国家珍贵文物200余件,展出文物2000余件,涵盖新石器时代至明清各时期。馆内13个展厅设7个专题陈列,展品包括刻有“日月山”符号的大口尊等远古文物,以及商周青铜礼器、南北朝佛教石刻等,通过文物陈列、场景复原和多媒体展示,系统呈现莒地历史文化脉络。

实践队员在参观中注意到,馆内部分展品已采用扫码介绍的方式。结合专业所长,队员们提议利用三维建模技术对重点文物进行数字化扫描,构建高精度虚拟模型,通过AR技术让游客直观感受文物背后的文化演变,既强化文物保护,也让文化传播更鲜活。这些建议得到博物馆工作人员的认可。

在历代石刻厅开展石刻文化调研时,实践队员们驻足汉画像石前,细致观察并记录造像衣纹的风化裂隙、画像石车马纹饰的磨损程度,并不时询问工作人员石刻的材质构成、历年修复记录,以及当前采用的防紫外线照射等保护手段。基于观察与沟通,队员们结合文物保护与专业知识提出建议:通过三维激光扫描技术对石刻进行全维度数字化建模,既为修复提供精确数据支撑,也能搭建线上展示平台扩大传播;对局部风化区域尝试运用纳米材料进行渗透加固,在不破坏原始风貌的前提下增强石刻结构稳定性,这一建议得到了博物馆工作人员的认可。

第二站,实践队员们来到了莒国古城开展为期7天的深度调研。团队走访42家商户,发放300份问卷,收回276份有效问卷,深入了解古城文化产业发展现状。在古城非遗工坊区,队员们与“莒地剪纸”传承人刘阿姨交流,重点关注了莒县过门笺这一人类非物质文化遗产。针对剪纸手工制作效率低、难规模化生产的问题,队员们建议引入数控剪纸机,并为刘阿姨设计简易电商直播方案,指导其通过短视频平台展示剪纸制作过程。

古城商业街的传拓技艺工作室和浮来砚店铺面临环境湿度不稳定从而影响作品保存的难题,队员们运用专业知识,为传拓技艺工作室设计恒温恒湿控制系统方案,为浮来砚店铺设计智能展示和管理系统方案,这些方案设备投入预算低,得到店主采纳。在与古城管委会的座谈会上,团队针对游客流量峰谷差异大的管理难题,提出基于红外传感技术的人流监测系统,该方案已被纳入古城智慧管理系统升级规划。此外,团队还精心设计了“莒国文化AR寻宝”活动方案,以便宣传莒国文化。

第三站,实践队员们来到了莒县乡镇,走访多个村庄深入挖掘乡村特色文化资源。在桑园镇,团队发现当地“蚕桑文化”与古城丝绸商铺产业链衔接缺失,文化价值转化效率低。队员们与当地合作社沟通,建议建立产业联盟,推动蚕桑养殖、丝绸加工与销售一体化发展。在峤山镇,团队针对莒县赵氏砚雕制作技艺传承困难、市场推广不足的问题,与当地砚雕艺人交流,建议开展砚雕技艺体验活动并利用电商平台推广,还与当地政府座谈,为乡村产业发展出谋划策。

本次社会实践活动中,团队聚焦乡村振兴与文化赋能,于莒州博物馆、莒国古城及莒县乡镇开展系列实践。从莒州博物馆石刻,到莒国古城剪纸与浮来砚,再到峤山镇赵氏砚雕,队员们深入了解莒地雕刻艺术。经调研实践,团队明晰当地文化资源,为文化产业发展和乡村振兴建言献策。未来,团队将持续跟进成果落地,助力莒州乡村振兴与文化传承。