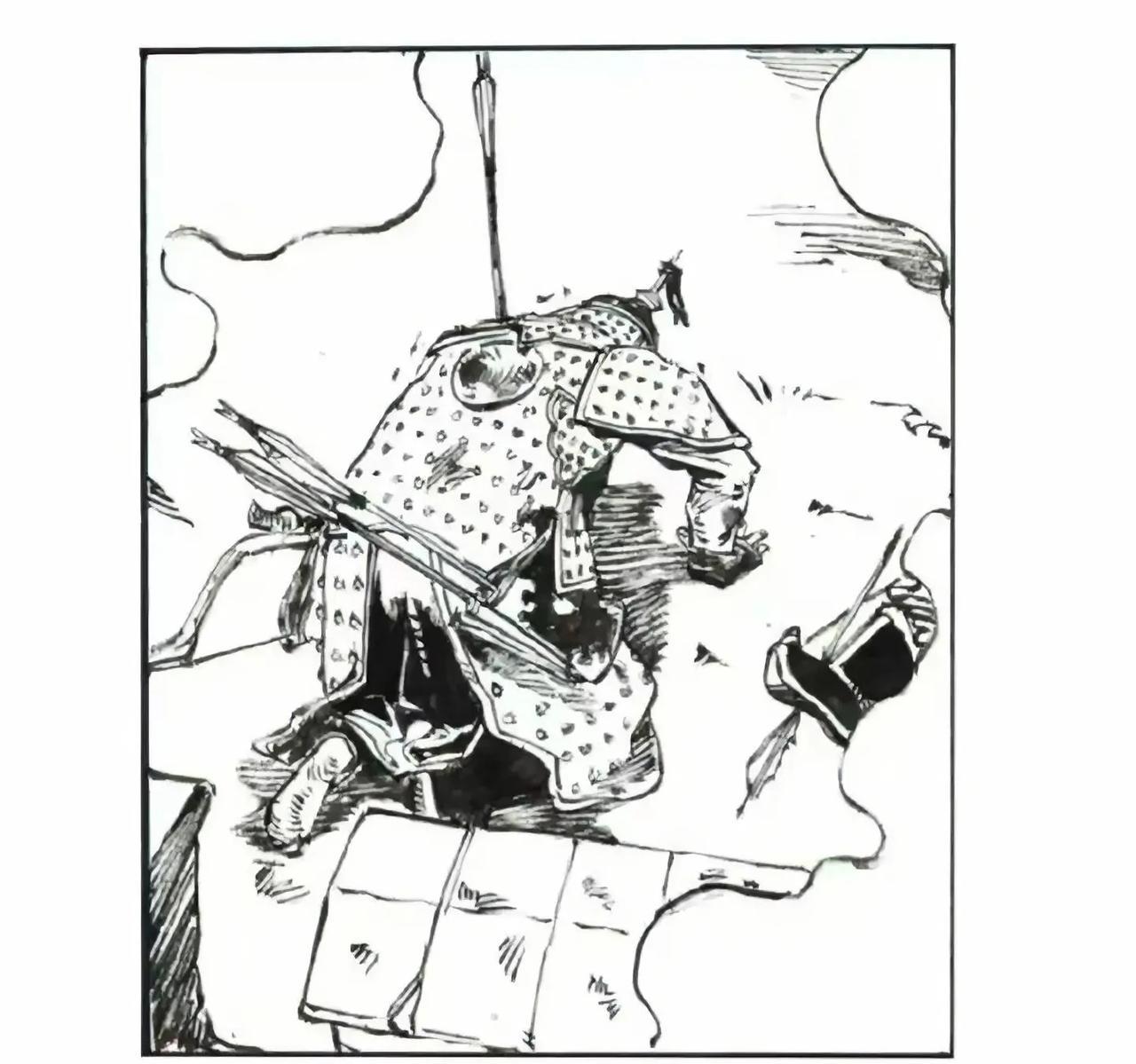

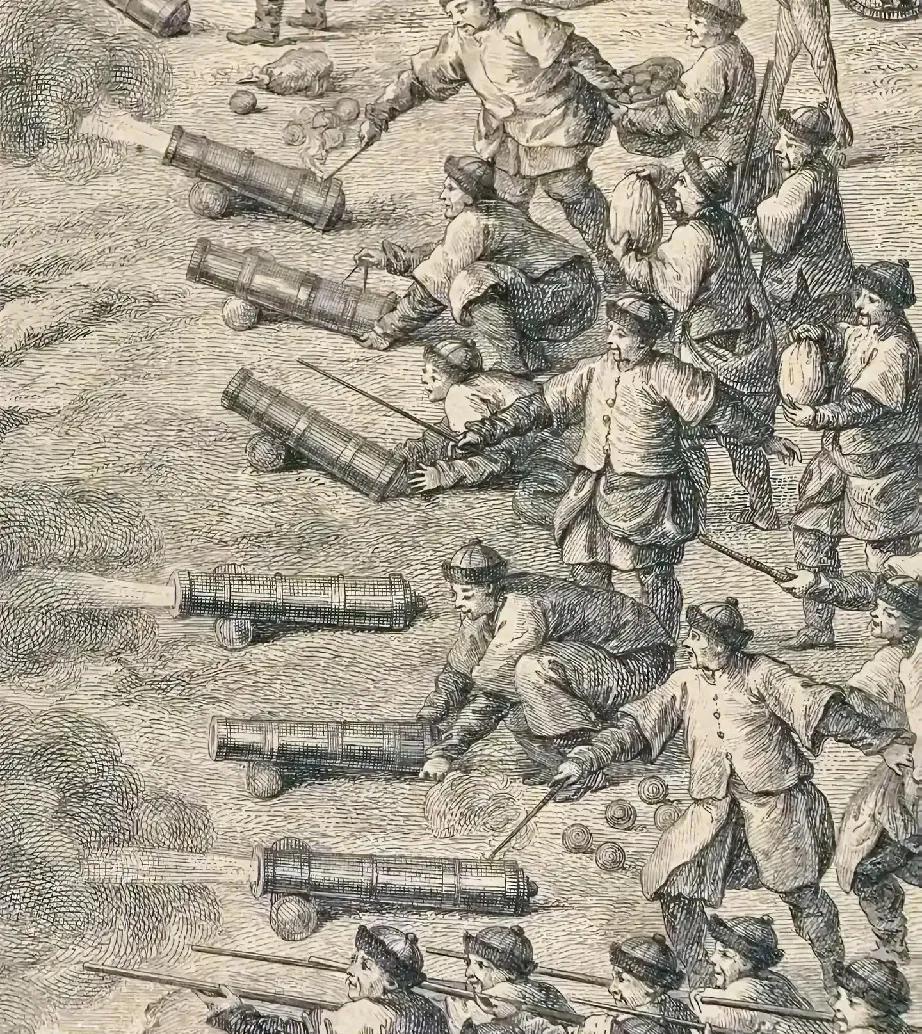

清朝抓住了最后的机遇开疆拓土,如果当时没有把新疆、西藏和青海拿下,后来再想拿几乎不可能了。 清朝对西北的扩张,从康熙开始就铺路了。那时候,准噶尔汗国强悍,首领噶尔丹1688年进攻喀尔喀蒙古,逼得部落南下求援清廷。康熙二十七年,康熙决定干预。1690年,双方在乌兰布通打了一仗,清军虽然付出了巨大代价,但最终击退了噶尔丹。1696年,康熙再次亲征。 这一次在昭莫多,康熙给了噶尔丹致命一击,几乎全歼其主力。噶尔丹众叛亲离,次年就死了。别以为准噶尔汗国就这么完了,这块硬骨头难啃得很。康熙打了,他儿子雍正接着打,虽然1729年和通泊之战清军吃了大败仗,损失惨重,但没放弃。终于等到乾隆那会儿,准噶尔内部自己打起来了,闹瘟疫,元气大伤。 乾隆瞅准这个空子,1755年发兵,利用准噶尔的内讧和虚弱,迅速攻占其核心地带伊犁。但事情没完,投降的准噶尔首领阿睦尔撒纳很快又反叛,清军不得不再次大规模进剿,直到1757年才最终将盘踞西域近百年的准噶尔汗国彻底抹掉。紧接着,1757-1759年,乾隆又调兵镇压了南疆大小和卓利用混乱发动的叛乱。这一系列军事行动下来,天山南北、帕米尔高原,才算真正被大清攥在手里,这就是后来的“新疆”。西藏那边呢,康熙时期1718-1720年就派兵入藏,驱逐了趁西藏内乱入侵的准噶尔军队,并初步确立了对西藏的保护权。 雍正1727年正式设立驻藏大臣,加强监管。到了乾隆末年1791-1793年,清军再次入藏,击败了入侵的廓尔喀(今尼泊尔),并颁布《钦定藏内善后章程二十九条》,确立了包括“金瓶掣签”在内的一整套制度,牢牢掌控了西藏。青海那边,雍正元年(1723年),年羹尧、岳钟琪迅速平定了和硕特蒙古首领罗卜藏丹津的叛乱,随后设立办事大臣,将青海纳入直接管辖。看上去,清朝在西北西南这一大片疆域上,动作又准又狠,好像真抓住了历史最后的窗口期。 话说清朝这么拼,真是纯纯为了开疆拓土的战略远见?细琢磨,动机没那么高大上。康熙打噶尔丹,头号原因就是这家伙威胁太大!喀尔喀蒙古被揍得跑来求救,等于刀子快捅到自家门口了。噶尔丹野心勃勃,甚至扬言要夺取黄河作饮马槽,他要是真把蒙古各部统一了,剑指北京城是迟早的事。卧榻之侧岂容他人酣睡! 康熙打他,首先是自卫,是消除家门口的致命威胁。后来雍乾两朝死磕准噶尔,同样道理。准噶尔强盛时,东边威胁蒙古,南边把手伸向西藏,甚至跟北边的沙俄眉来眼去搞联盟。对清朝来说,这哪是开疆拓土的机会,分明是悬在头顶的达摩克利斯之剑,不把它彻底解决掉,觉都睡不安稳。拿下新疆、西藏、青海,首要驱动力就是“安全焦虑”——不把这些战略要冲控制住,核心统治区就永无宁日。所谓“抓住机遇”,更像是被巨大的地缘政治压力逼出来的绝地反击,不彻底解决掉这个心腹大患,朝廷根本没法安心。 再说说这“机遇”的代价,真不是一般的大。从康熙到乾隆,三代皇帝,前后快七十年,在西北这块地方砸进去多少钱粮?死了多少兵丁?简直是天文数字!康熙亲征那会儿,粮草辎重跨越几千里运到前线,损耗率吓死人,运十石粮能有一石到前线就算不错,沿途累死、逃散的民夫不计其数。雍正打和通泊(1729年),北路清军几万精锐几乎全军覆没,那是清朝在西北遭遇的最大惨败之一。 乾隆灭准噶尔,看着是捡了对方内乱和瘟疫的便宜,但两次大规模远征(1755年和1757-1758年)的消耗,再加上平定大小和卓(1757-1759年),国库也得勒紧裤腰带。更别提后来为了维持统治,镇压各地此起彼伏的起义,哪次不是金山银海往里填?这还不算长期驻军的开销、修建城堡驿站的费用。清朝拿下这片疆域,靠的是硬生生用国力、人命堆出来的胜利。机遇是抓住了,但这成本,高得让人咂舌。你说值不值?从后世看领土完整是值,可当时掏空家底、耗尽民力的滋味,恐怕只有皇帝和户部尚书最清楚。 最关键的,清朝虽然拿下了地,但管得怎么样?这才是大问题!它在这些边疆地区,搞的是典型的“因俗而治”。新疆设伊犁将军,看着挺威风,但主要管军事和满洲、蒙古驻军;南疆回部呢?基本交给当地的伯克(头人)自治,朝廷就派个参赞大臣象征性看着,基层控制力很弱。 西藏更是高度依赖达赖、班禅和噶厦政府,驻藏大臣虽然权力在后期有所加强,但受制于当地复杂的政教体系,很多时候影响力有限。青海蒙古各部,也是靠王公、活佛来间接管理。这种模式,好处是初期省钱省力,暂时稳住局面。坏处呢?埋下了无穷的隐患!朝廷对这些地方的渗透非常有限,经济文化联系松散,国家认同感薄弱。一旦中央权威衰落,地方离心力就蹭蹭往上冒…… 开疆拓土固然重要,但如何真正有效地治理、融合、发展这些疆域,建立起牢不可破的国家认同和紧密联系,才是长治久安的根本。清朝给我们留下的,既是一份厚重的遗产,也是一个深刻的历史教训。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。