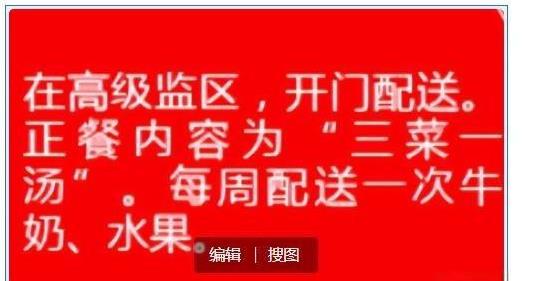

在秦城监狱有四个监区,其中的204监区属于高级监区,在这个监区的犯人们,待遇是很好的,重点就是体现在伙食方面。 黄维这个人,出生在1904年的江西贵溪,那地方是农村,家里穷得叮当响,他小时候就帮父母干农活,长大后通过熟人介绍,考进了黄埔军校第一期。军校毕业后,他一步步爬上国民党军官的位置,先是参加北伐战争,指挥部队打仗,推进战线。抗日战争打响,他带兵投入淞沪会战,那场仗打得惨烈,他负责指挥阵地防御,后来又参加了武汉保卫战,部队沿长江设防。1944年,他率部去缅甸反攻日军,组织士兵穿越丛林作战。黄维这些年里,职务越升越高,成了国民党军队里的中将。 到1948年,淮海战役爆发,黄维当上了第十二兵团司令,带着部队试图突围,结果兵团被解放军包围在双堆集,全军覆没,他自己也成了俘虏。那年12月15日,兵团司令部失守,黄维被抓获,送往北京的功德林战犯管理所接受改造。起初,他态度顽固,不肯承认错误,坚持原有立场。管理所里,他和其他战犯一起学习政策,但黄维表现得特别倔强,拒绝配合改造工作。 1960年,秦城监狱建成了,黄维作为首批战犯,从功德林转到这里,继续接受改造。秦城监狱分成四个监区,204监区是高级的,专门关押像黄维这样的国民党高级将领。那里每间监房面积有20多平方米,犯人待遇比普通监区高出一大截。重点体现在伙食上,标准参照部长级,由监狱从北京东华门的三十四号供应部采购食材,确保质量上乘。六十年代初期,首批战犯每天三餐固定供应,早饭有牛奶配面包或馒头,中饭和晚饭是两道荤菜、一道素菜加一碗汤,荤菜有时用鱼翅或海参做成,素菜多是新鲜蔬菜,汤汁也讲究营养均衡。 每周,监狱还给这些犯人额外发苹果和牛奶,作为补充。管理员负责把饭菜直接送到监房门口,不用犯人自己去取,这种服务在当时算得上贴心。相比之下,低级监区的犯人每月伙食费只有30元左右,主食定量16公斤,早饭多是玉米面窝头,中晚餐是米饭或杂粮,菜品简单,没什么荤腥。204监区的伙食费从七十年代起涨到每月60元,每天合两元,这在那个年代已经是高标准了,普通人家一天伙食费也就两三毛钱,部队士兵每月四毛五。这样的差距,主要因为204监区关押的都是级别高的犯人,政策上给予优待,以促进改造。 不过,这种待遇只限于六十年代初的首批战犯,后来的犯人就没那么好了。随着时间推移,监狱管理调整,伙食标准有所变化,不再像早期那样丰盛。黄维在秦城监狱期间,继续保持顽固态度,他不积极参与学习,而是把精力放在其他事情上。1963年,郭沫若到监狱视察,黄维主动要求见面,提出想研究永动机。监狱同意了,提供纸笔和工具,让他尝试计算和绘图。但永动机本身违背科学定律,黄维的努力没啥结果,中科院专家还写信解释,告诉他这是不可能的。 黄维的改造过程拖得很长,他不像其他战犯那么配合。1968年,他被转到抚顺战犯管理所,那里赞助了实验设备,他继续组装模型,调整零件,测试机器运转,但每次转几圈就停了,他记录数据后又修改。抚顺的管理所环境不同,犯人待遇也调整了,不再是秦城那样的高级标准。黄维坚持研究永动机,被视为不务正业,这让他成了最后一批特赦的对象。1975年3月19日,国家对最后一批293名战犯实行特赦,黄维终于出狱。那天,他和其他人一起离开监狱,乘车回北京。 出狱后,黄维被安排在全国政协文史资料研究委员会担任文史专员,这是周恩来当年为特赦战犯创造的职务,让他参与历史资料的征集和研究。工资每月200元,比其他特赦战犯高出一倍,住房是两室一厅,生活条件稳定。他负责撰写回忆材料,翻阅旧档,补充国民党军队的战役细节,偶尔出席会议,递交稿件。政协让这些文史专员从国民党视角写淮海战役,黄维参与其中,但坚持书名要用“徐蚌会战”,显示出他的固执性格没变。 黄维继续永动机研究,在家开辟实验室,用薪水买设备,儿子黄理帮画图纸,女儿黄惠南抄写方案报告。他多次向中科院申请实验室,但被拒绝,因为专家认定永动机不可行。1980年,黄维重返抚顺管理所参观旧址,停在2号监室门前,要求住一晚,管理人员安排了床铺,他次日离开。1982年,访问台湾前夕,国民党方面劝说他留下,他拒绝了,坚持回大陆。 黄维的文史工作持续到晚年,他被选为第五届和第六届全国政协委员,享受政协待遇。1989年3月20日,黄维在北京因心脏病突发去世,享年85岁,遗体安葬在八宝山。出狱后的生活,让他从战犯转为公民,参与国家文史事业,但他的顽固个性始终没改。