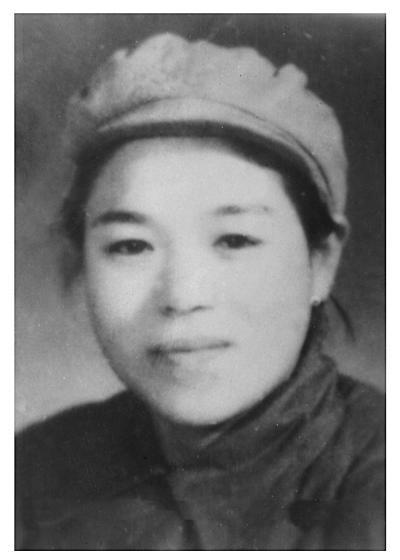

1945年日本战败以后,驻中国东北关东军陆军野战医院院长挥着军刀,用刀尖顶在护士伊藤郁子胸前,逼迫她跳入牡丹江,无奈之下的伊藤郁子,面对湍的滔滔江水纵身跳入! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1945年8月,东北的牡丹江水位高涨,江面波涛汹涌,浪头卷着泥沙砸在岸边,日军第一陆军医院接到命令紧急撤退,数千名护士和伤员被带到江边等待接应。 没有等来船只,却见医院院长高举军刀,红着眼逼迫所有人跳江,宣称“玉碎”,枪口顶着后背,叫喊声、哭声、哀求声混杂在一起。 伊藤郁子站在人群中,胸口被冰冷的刀尖抵住,前面是湍急的江水,身后是走投无路的命令。 她当时只有二十岁,刚从盛冈市红十字护士学校毕业三个月,被派往中国东北服务。 之前在野战医院,她亲眼见过中国老百姓被当成活靶子练刺刀,见过老太太跪在泥里护住孙子,也见过战俘被活埋,那些场景在她脑子里转个不停,她感到胸闷,仿佛被一只大手掐住了喉咙。 她并不想死,她从小生活在岩手县郊外,小时候常在河边玩耍,水性极好,她瞅准一块顺流而下的大木头,咬紧牙关,一跃而下。 江水冰冷,浑浊不清,她的身子几次被打翻,但始终死死抱着那块木头,她心里只有一个念头:不能死,死了就没有机会赎罪。 在水里挣扎了三个多小时,终于爬上了对岸,岸边空无一人,江边只剩几件白大褂和漂浮的药箱。 她裹着破布止血,捡了一块玻璃片,把头发刮得凌乱,又往脸上抹了泥土,混在一群逃难的人群里,饿了捡地上的红薯皮吃,渴了喝路边积水,就这样走了两天,终于遇上了解放军的救护队。 她的衣服已破烂不堪,靠着只言片语和身上的血迹斑斑的护士服残片,向救护队表明身份,队员没有立刻赶她走,反而分给她一口干粮,让她跟着队伍走。 她跟着野战医院到了牡丹江,被安排做杂活,后来逐渐参与照料伤员,她是O型血,总是在血库紧张时主动献血。 有一次,三天之内献了四次血,救回了十几位伤员,她动作快,记性好,语言学得也快,几个月后已经可以用中文跟伤员沟通,前线送来大批伤员时,她和其他护士一连忙碌几天,不眠不休。 战争结束后,很多日本人被遣返,她没有跟着回去,她想起江边的枪口,想起那些躲避军刀的同伴纷纷沉入江底,想起那些中国百姓的眼神,她知道自己的生命不是偶然留下的,如果现在回日本,她这辈子都不会安心。 她选择留了下来,继续在医院工作,1950年,她被调到山西康复医院,那里有个江苏来的军人宗序定,在战斗中腰部受伤,她负责给他换药。 他话不多,但在她忙不过来的时候,总是悄悄帮忙摆药瓶,她心里清楚,他是信任她的。 两人慢慢熟悉,时间长了,她愿意为他留下来,他也没问她过去的事,只默默陪着她。 1954年,她跟随宗序定回到江苏如皋,进了县人民医院,继续做一名外科护士,她给病人换药、熬汤、擦身,每天都很忙,病人多是农民和工人,她省下口粮,托人买鱼熬汤给身体虚弱的老人。 那几年条件艰苦,医院食堂顿顿是红薯窝头,她自己体重掉到不到六十斤,却从未减少工作时间,县领导知道她的情况,送来鸡蛋和猪油,让她一周内吃完,不准再分给病人,她接过东西时,眼泪一直掉。 特殊年代到来,有人举报她是“日本特务”,一群人闯进医院喊口号,要把她带走,她正为病人换药,手里的镊子吓得掉在地上。 病人、医生、护士几十号人齐刷刷地站出来,把她护在身后,院长也走上前,态度坚决,说她是有功之人,谁也不能动她,那群人被拦在门外,只好骂骂咧咧离开。 1972年,她第一次有机会回到日本探亲,84岁的母亲拉着她的手,哭得说不出话,日本外务省的人来找她,说可以安排她在东京住最好的房子,请人照顾她,退休金优厚。 她站在窗前,心里却满是如皋的县医院,那些病人,那些喊她“伊藤护士”的声音,她没有留下,过完年就回了中国。 此后几十年里,日本红十字会多次寄来表格,希望她和女儿定居日本,她每次都退回去,只写一句话:我的心在中国。 她退休后不愿闲着,在如皋开了免费的日语夜校,教附近村镇的孩子学日语,有日本侨民来如皋,她陪着逛街吃饭;有日商来投资,她做翻译介绍政策;有学校请她讲课,她总说自己是从江水里爬出来的人,要让下一代记住战争的痛。 2016年冬天,她在如皋安静地离世,享年92岁,她的骨灰与丈夫合葬,墓碑上没有国籍,只有“护士伊藤郁子”几个字。 那年江边的浪头没将她卷走,却将她送上了一条不同的路,她用一生告诉所有人,救死扶伤没有国界,善良和坚持,也不分国籍。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:扬子晚报——日本女护士二战嫁中国兵不回国 一生为日军赎罪