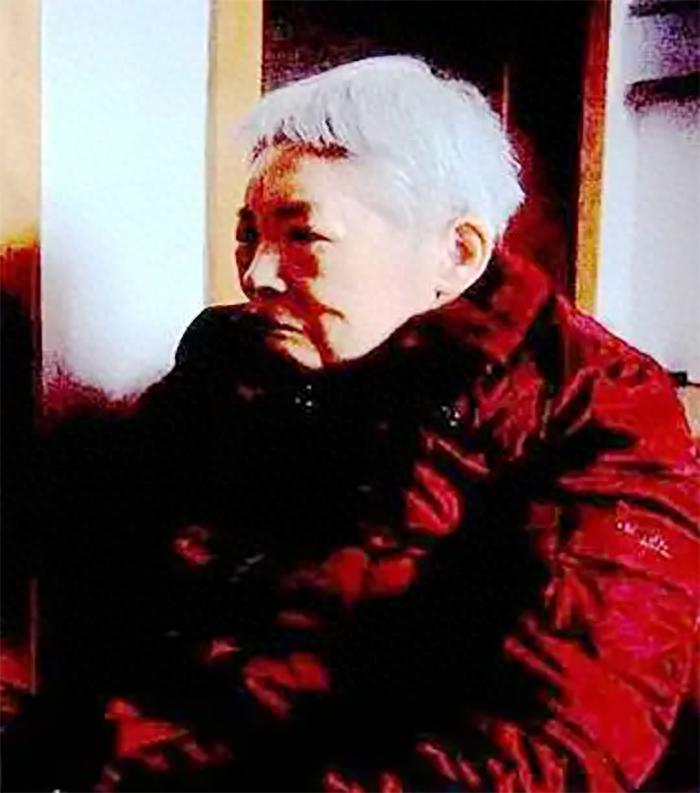

在上甘岭战役中,17岁女兵蒋振娟目睹志愿军被美军炮击的惨状后,心理彻底崩溃,从此被送进精神病院,再也没出来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2010年冬天,湖州第三人民医院的精神病房里,一位满头白发的老人坐在靠窗的木椅上,阳光照进来,她的手轻轻搓着衣角,眼神空洞。 护士问她年龄,她抬起头,挺直腰板,说出“十七”两个字,这一年,她已经七十五岁。 蒋振娟的档案上写着:1954年入院,那时候她刚从朝鲜战场回来,没多久就出现了严重的精神异常。 部队说她得的是战争神经症,医生记下她的症状:听见动静就扑倒在地,不分昼夜地喊口令,对着空气发号施令,偶尔还会从床底下摸出一块发黑的饼子,像宝贝一样揣在兜里。 她16岁参军,从安徽农村去了朝鲜,成了随军护士,那时候的志愿军战地医院设在山沟里,帐篷透风,地上全是积雪。 她拿到一件大两号的棉袄,袖口盖住了半截手指,刚开始学包扎的时候,手总是抖得厉害,纱布缠不上,打针扎偏了会被病号骂。 有次给人换药,一瓶碘酒全洒在伤口上,战士疼得抽搐,她一个人躲在帐篷外面哭,冻得直打哆嗦。 战争真正打到她心里的,是上甘岭,那年10月,美军开始大规模炮击,每天炮弹像不要钱似的往阵地上砸,她在山腰的坑道里工作,洞口用麻袋和树枝遮着。 炮声从清晨一直响到深夜,坑道一震一震,土渣不停往下掉,有时候刚把伤员拖进来,下一秒洞口外就炸开一个大坑。 她手上抓着绷带和棉花,眼睛四处看着哪还有能躲的角落,有个排长被抬进来时胸口开了个窟窿,她试图用棉花堵住,但血一泡泡往外冒,不一会儿她身上的白大褂就被染透了。 连续几天,医护人员轮番上阵,不敢合眼,有人站着睡着了,有人刚把炒面塞进嘴里就听见警报,只能趴在地上咽下满嘴沙子。 有个小战士耳朵被震聋了,连说尿急都喊不出来,她靠着他的手势把他扶出去,刚站起来,就听见炮弹在头顶炸响,后来有一个班长,晚上还坐着说话,第二天早上就七窍流血死在床上,脸上还挂着笑意。 她不是当场疯的,战役结束后,蒋振娟回了国内,有一次,炊事班蒸了白面馒头,她拿在手上愣了半天也不吃。 又过几天,她在换药时突然把药盘子摔在地上,嘴里一边哭一边笑,在地上打滚,谁都劝不住,那之后,她就不怎么说话了。 医生给她转到了浙江的精神康复医院,那家医院刚建不久,收了四百多个从朝鲜回来的病人。 他们大多经历过激烈战斗,有人整天蜷在角落自言自语,有人见人就打,有人喜欢在半夜扫地,怎么劝都不听,非得有人大喊“军令已下”才肯回床。 蒋振娟算安静的,平时坐着发呆,不太说话,只有听到军号声才会突然站起来敬礼,动作一板一眼,像是刚出操的新兵。 时间过得很快,几十年下来,同批住进来的病人越来越少,有的转院了,有的去世了,蒋振娟一直留在医院,直到头发白了,身体越来越虚弱。 她没有家属来看望,也没人提起她的名字,医护人员叫她“小蒋”,像叫一个永远长不大的孩子。 她最常去的是医院后山的一片白桦林,喜欢在树下刨土,说要找战友落下的怀表,有次护工陪她挖了半天,只翻出一个生锈的弹壳,她揣进口袋,一边走一边说这是她在战场上捡的,谁也没拆穿她。 她不是不想好,只是再也回不来了,医生说,那种长时间、高强度的精神刺激,哪怕只是听觉、嗅觉、肌肉紧张,也会让人的大脑永久改变,有些创伤不是靠时间能抹平的,而是被时间冻在原地,再也动不了了。 2010年年底,蒋振娟去世,医生为她清理遗体时,发现她紧紧攥着一个东西——是一块烧黑的弹片,可能是当年从上甘岭带回来的。 她一生没结婚,没孩子,也没再离开医院一步,从朝鲜回国后,她就再也没走出那场战争。 我们记得很多英雄的名字,写进了课本,雕在了纪念碑上,但蒋振娟们呢?他们没倒在战场,却倒在了回家的路上,他们的身体还活着,心却早已埋进了上甘岭的焦土里。 没有人会为他们颁奖,没有人为他们吹响号角,但他们一样,是真正的战争牺牲者,他们用沉默和痛苦,提醒着我们和平的来之不易。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:新华网——追寻被遗忘的志愿军战士