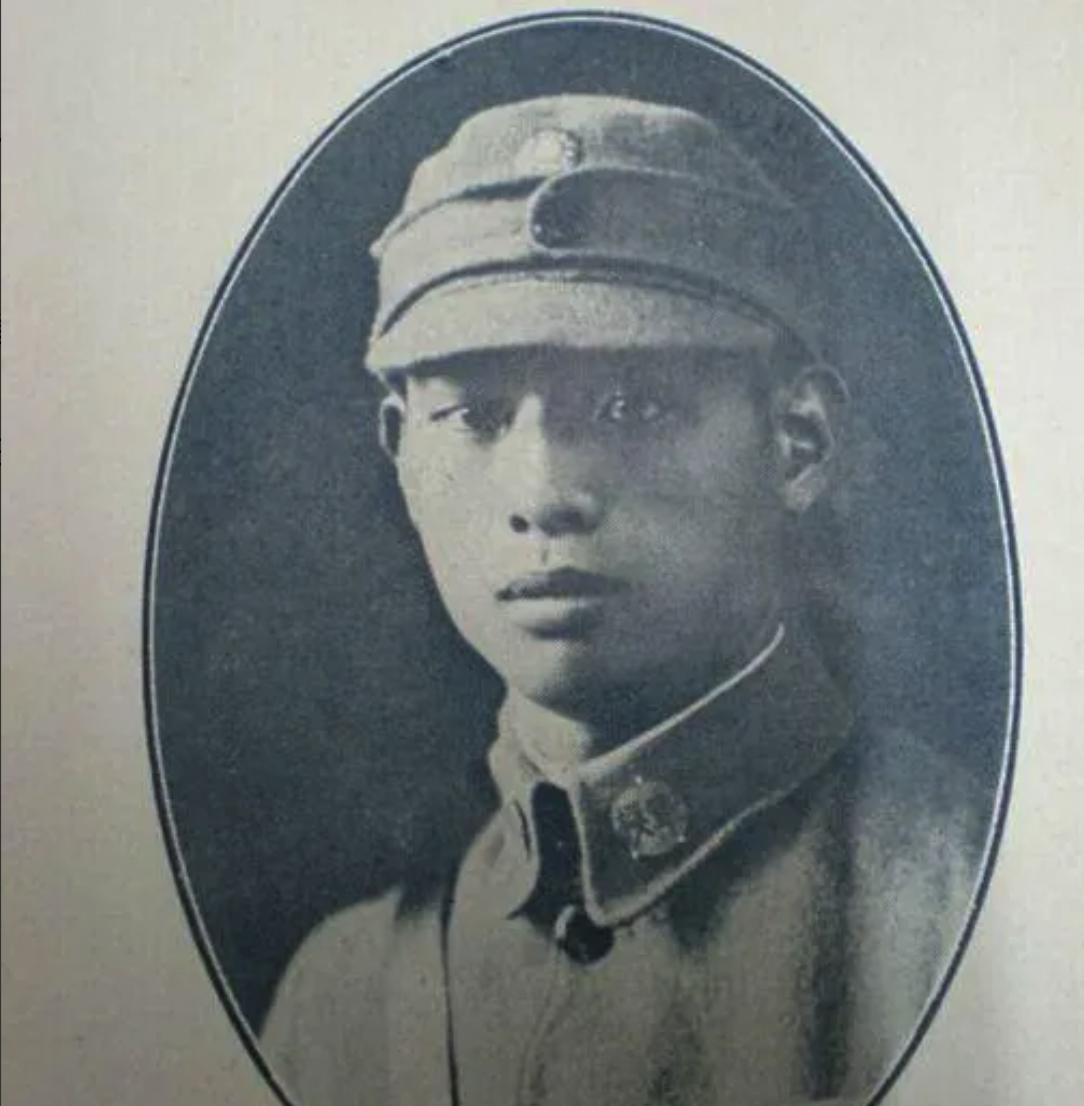

周总理打听吴克华的下落,李德生灵机一动:提审吴克华 “1972年3月,吴克华现在人在哪儿?”周总理轻声发问,会场却像被闷雷劈中,所有人都屏住了呼吸。 没人答得上来。一个开国中将、炮兵司令,仿佛在人海里蒸发。对于熟悉军队编制的人来说,这种失踪本身就不正常。周总理抬腕看表,时间一点点滑过去,他的眉头始终紧锁。叶剑英坐在一旁,立即示意总政治部必须给出结果。于是,一条隐蔽而曲折的寻人链条,在北京灰暗的春寒里悄悄启动。 总政治部主任李德生接到任务时,文件袋里只有两页纸:姓名、出生年月、被监控时间。除此之外,再无线索。他拿着名单,先去炮兵司令部,与几位老参谋谈话。对方或摇头,或含糊其辞,唯一的共性是“真不知道人在哪”。李德生心里咯噔一下——这意味着关押点极有可能是“小圈子”私设的。他没掉头去找高层批示,而是让机关干部悄悄摸底,一张口述地图一点点拼凑出来:一个地下室,地点模糊,隶属不详,但有人提到“西郊库房”。 夜色中,吉普车低速行驶。李德生在车里反复琢磨,如果直接要求放人,守卫未必买账;如果拖延,吴克华的安全难保。脑海里闪过战争年代截获敌军俘虏的情景,他突然想到一个法子——“提审”。提审是正常程序,谁也挑不出字眼,而操办的人则能把被关押者直接带走。主意一定,他铺开便笺,寥寥数行:“奉命提审吴克华同志,速交总政处理。”署名、印章,一应俱全。 深夜十一点,临时行动小组抵达目标地点。看似普通的营房,地下却别有洞天。把手见到手令,连连点头,甚至露出松口气的表情——他们大概以为又是一场内部“审查秀”。门开处,一个消瘦的身影在昏黄灯光里显现。那是吴克华,头发花白,军装已褪色,袖口磨得起毛。他没问一句,只是微微挺直脊梁,默默跟着走。 车子驶进京西宾馆已是凌晨。李德生特地让炊事员加了两碗热面,屋里雾气腾腾。他向吴克华递烟,对方却依旧站着,一脸困惑。李德生压低声音:“周总理要见你,我们是来接同志,不是来审同志。”吴克华双眼微红,几乎不知是喜是惧。这一夜,两个人谈到天亮,主要是核对材料:何时被捕、谁下的命令、关在哪些地方。每一句都要写进新报告,因为这份报告决定他能否重获自由。 吴克华的履历并不复杂,只是曲折。1923年入伍,东北一路打到海南。塔山阻击战时,他率纵队死守六昼夜,硬生生顶住了海陆空立体进攻。新中国成立后,他被派到南京军事学院深造。三年,几乎把所有兵种教材啃烂,才补齐理论短板。1963年,林彪一句“要一个合成兵种的将军管炮兵”,便把他从济南军区第一副司令员位置抽调出来。很多人羡慕,他却忐忑,因为专业隔行如隔山。 林彪的算盘很清楚:信得过,又好掌控。吴克华心知肚明,所以刻意与林系要员保持距离。一次在军委楼道里,吴法宪笑着说:“联合起来干呀!”吴克华只回了句:“我先把炮兵搞明白。”态度礼貌,却像一堵墙。墙的一边是权力旋涡,另一边是技术训练。他选择后者,也因此埋下祸根。1967年春,北京激烈斗争进入高峰,“炮兵司令搞独立王国”的大字报铺天盖地。不到一周,他被带走,关押地点频繁更换,最终落到那间阴冷地下室。 这种情况在“九一三”前后并不少见。林彪事件爆发,军内外一大批干部蒙冤。中央决定“解放老干部”,却发现有人根本不知下落,吴克华就是典型。周总理当面问到,才引出这场夜半营救。一个细节值得注意:李德生与吴克华无私交,也非同军系统,但他在报告中只写了两句话,“该同志历史清楚,政治清白”,其余篇幅全放在事实。办事方式朴素,却把“情”与“法”踩得牢靠。正因如此,审批不到一个月,吴克华获得彻底平反。 1975年初春,铁道兵指挥部举行欢迎大会。会上宣读任命:吴克华任铁道兵司令员。会场里掌声密集,他却只是微微点头。有人提醒他作重要讲话,他开口第一句竟是: “这么多年没操过炮兵图表,手有点生。”一句半开玩笑的话,台下将校都笑了,因为大家知道,这位老将又回到熟悉的战位。之后几年,他先后出任成都、乌鲁木齐、广州三个大军区司令员,足迹遍布西南、西北、华南,训练抓得紧,作风仍旧刻板。有参谋打趣:“首长批示从不拐弯,像炮弹一样直。” 如果把视线拉远,李德生那张“提审”小纸条看似随手,却在大浪淘沙的年代里,替制度修补了一道缺口——先保住人,再谈是非。有人说这是胆识,也有人说是智慧。无论评语如何,结果摆在那:一位悍将得以归队,数万炮兵、铁道兵、边防部队因此多了可靠主官。军事史研究者翻检1970年代的战备演练记录,很容易找到吴克华重新出现的签批,他的字迹依旧端正,一笔不苟。

TOPRED

李德生将军是军政双能的。