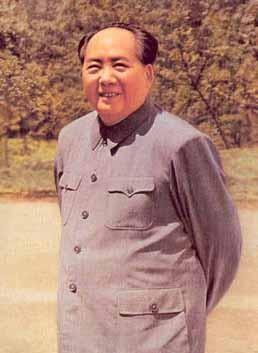

主席女儿病床空无一人,秦基伟拍桌怒令:把孔令华给我连夜叫回北京。 1981年深秋的北京医院,45岁的李敏静静躺在病床上,监护仪的滴答声在寂静的病房里格外清晰。她的枕边放着未拆封的药盒,床头小桌上的搪瓷缸早已凉透,却始终没有人来续水。 这位毛主席与贺子珍的女儿,此刻正经历着人生中最孤独的时刻,她因心脏病突发住院已三天,却没有通知任何人,包括远在外地的丈夫孔令华。 说到这儿,就不得不提李敏的童年经历。1936年出生于陕北窑洞的她,4岁便随母亲贺子珍远赴苏联。那时候的苏联正处于卫国战争时期,物资极度匮乏。 小李敏在国际儿童院的生活异常艰苦,常常吃不饱穿不暖。贺子珍因为精神疾病被送进疗养院,小小的李敏只能独自在战火与饥寒中挣扎。 有一次她患上肺炎,高烧不退,差点被推进太平间。直到贺子珍变卖衣物买回白糖和奶粉,才把她从死神手里抢回来。这段经历让李敏从小就学会了隐忍和坚强。 在苏联期间,李敏主要学习俄语,很少有机会接触中文。1947年回国时,这个只会说俄语的“洋娃娃”被毛主席亲自改名为“李敏”,取自《论语》“君子讷于言而敏于行”。 毛主席亲自教她学习汉字和中国文化,帮助她快速适应国内环境。中南海丰泽园的生活看似优渥,实则充满严苛的家教。 毛主席要求子女“夹着尾巴做人”,李敏中学时便要自己排队买饭,大学期间与普通学生一样住集体宿舍。 1964年搬出中南海后,她主动要求到国防科委当参谋,从基层干起,工资仅够维持家用。这种低调的生活方式,早已深深烙印在她的骨子里。 当医生建议她住院观察时,她坚持用化名登记,甚至在护士询问家属联系方式时谎称“家人出差”。 时任北京军区司令员秦基伟是在偶然间得知此事的,一位老部下在医院偶遇李敏,发现她正独自艰难地用左手给自己打水。 秦基伟听罢拍案而起:“胡闹!孔令华在哪儿?立刻调回北京!”秦基伟的震怒背后,是多重复杂的情感交织。 作为黄麻起义的老战士,他在长征中三次爬雪山、两次过草地,深知革命的艰辛。贺子珍在长征中为救战友身负重伤的事迹,让秦基伟对这个家庭多了份特殊的关怀。 更重要的是,他敏锐地意识到,李敏的困境折射出那个时代特殊的政治生态,毛主席逝世后,其亲属仍处于舆论漩涡中,李敏的隐忍既是自我保护,也是对父亲遗训的践行。 调令下达得异常迅速。时任38军军长的徐信接到电话时,秦基伟的语气罕见地严肃:“孔令华必须在24小时内到北京卫戍区报到,这是命令。” 原来,孔令华当时在河北某部队从事科研工作,因项目保密要求无法频繁回京。秦基伟特意协调总参,为他开辟了“绿色通道”,既不影响项目进度,又能照顾家庭。 李敏的故事在今天看来,仍具有深刻的现实意义。与当下某些名人子女高调炫富不同,她用一生诠释了“隐于市”的智慧。这种选择背后,是毛主席“为人民服务”宗旨的具象化。 1964年搬出中南海时,李敏主动退还所有特供物资,坚持用工资购买粮票;1983年调总政治部工作后,她拒绝专车接送,每天挤公交车上下班。 这种“去特殊化”的生存方式,在今天物欲横流的社会中显得尤为珍贵。对比其他开国元勋子女的选择,更能凸显李敏的坚守。 周总理的“十条家规”要求亲属不得搞特殊化,刘少奇之子刘允斌从苏联回国后从事核工业研究,朱德之女朱敏扎根教育事业,任弼时之女任远芳放弃升迁机会选择平凡岗位。 这些红色后代用行动证明:真正的高贵,不在于出身带来的光环,而在于能否在时代洪流中守住本心。正如李敏晚年接受采访时所说:“父亲给我的最大财富,是让我学会像普通人一样生活。” 当孔令华匆匆赶到医院时,李敏正望着窗外飘落的银杏叶发呆。看到丈夫气喘吁吁的模样,她第一句话竟是:“别为难组织,我明天就能出院。” 这句话,道尽了那个时代共产党人的精神底色,在个人与集体、亲情与原则之间,他们永远选择后者。而秦基伟的调令,则让我们看到:在刚性的制度框架下,人性的温度从未缺席。 回顾李敏的一生,她用行动诠释了什么是真正的高贵。她没有躺在父辈的功劳簿上享受特权,而是选择了一条充满艰辛但却光明磊落的道路。 这种精神,不仅是对毛主席思想的最好传承,也是对我们每个人的启示。在追求物质享受的同时,我们更应该坚守内心的原则和底线,做一个无愧于时代的人。