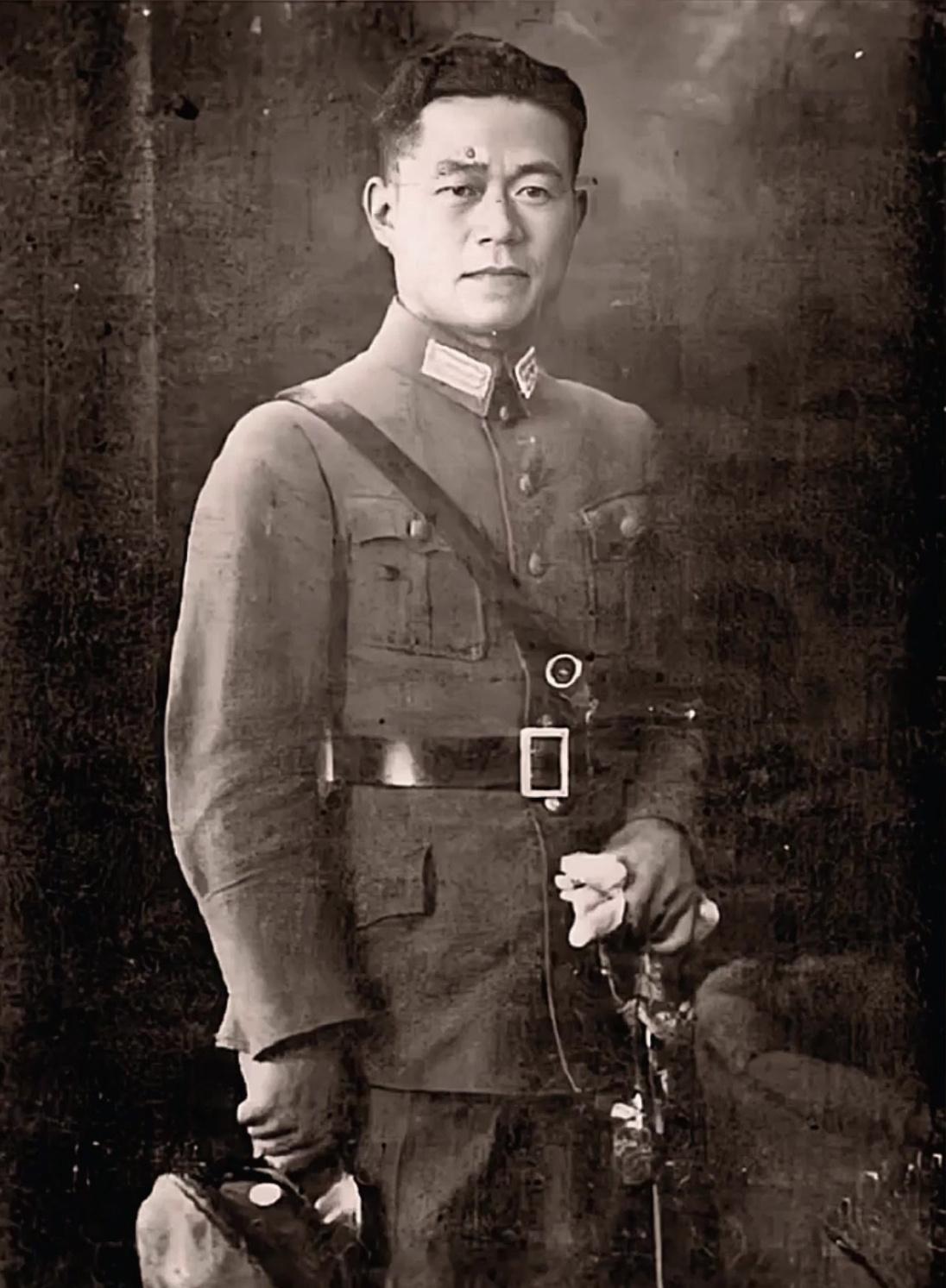

在朝鲜战争中,志愿军一共有2万多人被俘,而单是一个180师就被俘虏了3900多人,损失如此惨重,师长必定是第一责任人,可师长不仅没有受罚,甚至还在授衔后被升职了,这是为何?[凝视] 1951年5月,朝鲜战场上发生了一场让志愿军至今仍在反思的惨败。180师在撤退中被美军包围,7500人的部队最终只有2700人成功突围,3900多人被俘,成为整个抗美援朝期间单次战斗损失最大的部队。 更令人意外的是,师长郑其贵不但没有被军法处置,反而在1955年授衔时被评为上校,后来还升任副军长。这个看似矛盾的结果背后,隐藏着战争中那些不为人知的复杂真相。 故事要从180师接到的那个“不可能完成”的任务说起。原本60军的三个师应该协同作战,但开战前179师和181师被临时调走,只剩180师独自面对美军王牌陆战1师和步兵7师的双重夹击。 这支以新兵为主的部队装备简陋,却要在敌我装备相差悬殊的情况下完成阻击任务。更要命的是,他们需要强渡春季暴涨的北汉江,在没有架桥设备的情况下,战士们只能抱着木头和门板泅渡。 令所有人意外的是,初战竟然打得不错,539团攻下了杜武洞,540团缴获了大批韩军武器,538团的战士们甚至用血肉之躯炸毁了10辆美军坦克。这些胜利让师部产生了错觉,以为己方实力足以应对复杂局面。 转折点出现在5月23日夜里,志司突然下达撤退命令,但180师右翼的友军部队撤离时没有通知他们,美军的坦克和装甲车迅速插入这个缺口,像楔子一样将180师与主力部队分割开来。 郑其贵发现情况不对,立即向军部求援,军长韦杰的回电却让人摸不着头脑:既要求180师掩护右翼友军撤退,又要求部队连夜转移到春川以西继续防御。这种自相矛盾的命令在战场上等于没有命令。 师部的电台受到美军强烈干扰,与上级的联系时断时续。美军趁机派出坦克群在180师的退路上构建“火墙”,彻底断绝了他们的退路。 此时师部做出了一个致命的判断错误,他们认为东南方向有友军接应,实际上那里埋伏的是韩军精锐首都师。当180师的大部队向东南突围时,直接撞进了敌军的火力网。 在同样的困境下,12军91团团长李长林选择了不同的应对方式。他仔细观察敌军布防,发现韩军防线有个薄弱环节,果断率部从那里突围,不仅全建制脱险,还俘虏了119名敌军,受到彭德怀的嘉奖。 而郑其贵在最后关头下令分散突围,自己带着少数人员和电台密码成功脱身。代理政委吴成德选择留下照顾伤员,最终被俘。这两个选择体现了不同的价值观:保存有生力量与不弃伤病员。 战后的处理结果让很多人感到困惑,按照军事纪律,丢失如此多的部队应该承担重大责任,但郑其贵却相对轻松地过了关。 真相在于高层的复杂考量,180师的失败并非单纯的指挥失误,而是多重因素叠加的结果:兵团部情报传达延误、军部指挥犹豫不决、友军协同配合失效、装备悬殊等。 1951年的志愿军刚刚经历了连续五次大规模战役,部队士气需要维护,如果严厉处罚败将,可能会在军中造成恐慌情绪,影响后续作战。 郑其贵在突围过程中确实表现出了军人的素养,他没有丢弃电台密码本,没有泄露军事机密,在极端困难的情况下还保持了基本的军事纪律。 180师虽然损失惨重,但也给美军造成了相当大的伤亡。美军第1陆战师和第7步兵师在这次战斗中也付出了不小代价,在某种程度上完成了阻击任务。 这种“戴罪立功”的处理方式,反映了战争年代的特殊逻辑。在生死攸关的战场上,简单的对错判断往往让位于更复杂的现实考量。 从现代军事学角度看,180师的失败为后来的军事改革提供了宝贵经验。指挥系统的信息畅通、各部队间的协同配合、应急预案的制定等问题,都在这次惨败中暴露无遗。 被俘的180师官兵在战俘营中表现出了顽强的意志,他们拒绝在反共宣传品上签字,坚持要求遣返回国,展现了中国军人的骨气。1953年朝鲜停战后,大部分被俘人员回到了祖国。 个人英雄主义和指挥艺术固然重要,但装备差距、情报准确性、后勤保障等因素同样决定着战争的走向。 如果你是当时180师的一名营长,在接到分散突围命令时,你会选择带队冲锋还是留下救护伤员?在没有通信联络的绝境中,军人的职责和人性之间如何平衡?欢迎分享你的看法。 信源: 志愿军180师并没“全军覆灭”——光明网