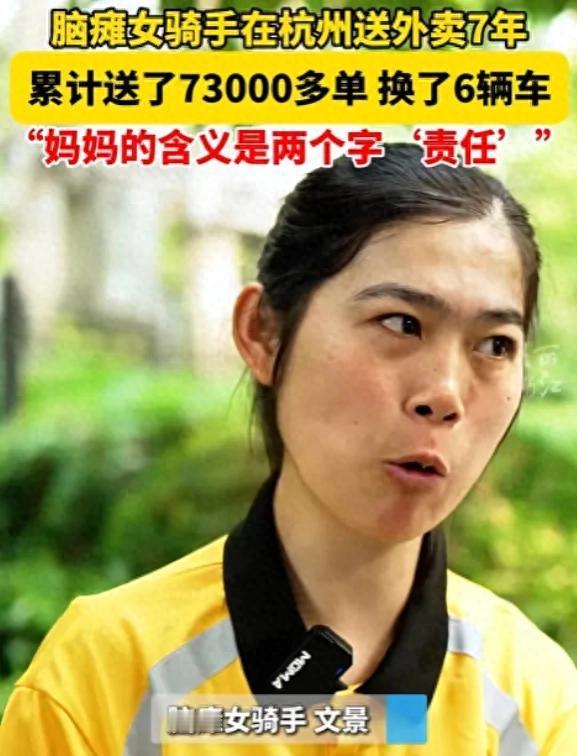

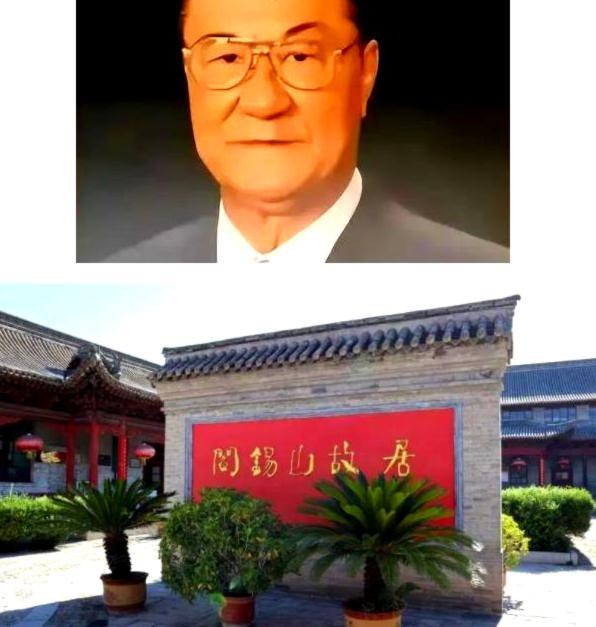

1992年,阎锡山的幼子重返山西故土,站在忻州老宅门前潸然泪下。正当他迈步欲踏入家门时,却被工作人员伸手拦住:"这位同志,请先购票再入内。" 【消息源自:《阎锡山家族后人返乡记》1992-09-15 山西日报;《晋商文化博物馆馆志》忻州文化局1995年版;《海外晋商回忆录》中国华侨出版社2001年】 阎志惠站在忻州古城的大街上,手里攥着那张十块钱的门票,指节都泛了白。售票窗口的小姑娘头也不抬地撕票时,他差点脱口而出"这原本是我家"。但最终只是颤着声音问了句:"老人有优惠吗?"——这个在美国开过洗衣房、修过汽车的七旬老人,到底还是改不掉山西人骨子里的节俭。 检票口的老张头正打着哈欠,突然被眼前这个穿西装的老人吸引了注意。这人盯着门楣上"晋商文化博物馆"的鎏金大字发愣,眼角泛着水光。"同志,您往边上站站,别挡着后面游客。"老张头用扫帚柄敲了敲水泥地,看着老人如梦初醒般挪开两步,却仍盯着院子里那棵老槐树出神。 三十八年前被父亲阎锡山赶出家门时,这棵树才碗口粗。现在它茂密的树荫罩着半个院子,枝丫间还挂着景区新装的彩灯。阎志惠数着青砖地面上的裂缝往里走,每一步都像是踩在记忆的断层上——东厢房窗下本该有个石臼,是母亲当年捣药材用的;西侧月亮门边消失的拴马桩,他七岁那年还抱着爬过。 "这是民国时期本地望族的宅院,展现了晋商建筑的典型特征。"导游举着小喇叭的声音刺进耳膜,二十多个游客呼啦啦涌进正厅。阎志惠被挤到墙角,后背贴着冰凉的砖墙。玻璃展柜里,他父亲穿军装的照片下方写着"山西旧军阀",旁边还摆着个仿制的算盘——真正的阎锡山从不用这个,他书房里有德国进口的机械计算机。 "阎长官当年就在这间屋里会客。"他突然对身边拍照的广东游客说。那人诧异地打量他:"你系导游哦?""不是,我..."阎志惠张了张嘴,看着游客转身去拍雕花门框,把后半句"我是他儿子"咽了回去。展厅中央的沙盘模型标着"阎氏家族产业分布图",他凑近想找找童年住过的小楼,却发现比例尺完全不对。 后院的厨房改成了文创商店,穿着汉服的姑娘正在推销"阎府秘制"陈醋。阎志惠想起1937年那个雪夜,十四岁的他偷溜进来找厨娘要芝麻糖,撞见父亲和参谋长在里间密谈。现在货架上摆着塑料包装的芝麻糖,包装印着"晋商传统茶点"。 "您要尝尝吗?我们这儿的特产。"售货员热情地递来试吃装。阎志惠摆摆手,突然指着墙角:"这口灶是后来砌的吧?原先的灶台要再往里一尺..."姑娘的笑容僵在脸上:"老先生您记错啦,这灶是照着老照片复原的。"他没再争辩,只是摸出个旧皮夹——里面夹着泛黄的全家福,背景里隐约能看见原来的灶台位置。 走到曾经的书房时,阎志惠的呼吸明显急促起来。展板上写着"此处曾为阎锡山策划镇压革命活动之地",玻璃柜里陈列着仿造的军令文件。他盯着墙上新刷的标语出神,忽然听见身后有小孩问:"妈妈,军阀是什么呀?""就是旧社会的坏人。"年轻母亲匆匆拉着孩子离开,没注意到老人扶在门框上的手在发抖。 午后阳光斜穿过雕花窗棂,在地上投下斑驳的光影。阎志惠坐在游客休息区的长椅上,看着人群像潮水般来了又走。有个戴红领巾的小学生跑过来问:"爷爷,您知道阎锡山的故事吗?"他顿了顿:"知道些...他晚年总说,这辈子最后悔两件事——不该杀共产党,不该拦着儿子娶心上人。"孩子眨着眼睛听不懂,蹦跳着去找同学了。 闭馆铃响起时,老张头发现那个奇怪的老人还坐在院里。"同志,我们要锁门了。"他走过去,看见对方正对着祠堂方向鞠躬——那里现在挂着"晋商诚信文化展"的牌子。"您...认识这家人?"老张头忍不住问。阎志惠直起腰,拍了拍西装上并不存在的灰尘:"年轻时候,在这儿当过差。"他走出大门时,听见老张头对同事嘀咕:"这老头怪得很,上午还问能不能用台湾身份证买票..." 暮色中的古城华灯初上,阎志惠在街角买了碗刀削面。老板娘边削面边搭话:"听您口音不像本地人啊?""出远门太久了。"老人慢慢嚼着面条,突然说:"你们这的陈醋,没以前香了。""哎呦,现在都是勾兑的啦!"老板娘麻利地收拾着碗筷,"要说老阎家当年的醋坊..." 阎志惠放下筷子,走进夜色里。忻州的晚风还像六十年前那样,带着黄土高原特有的干燥气息。他摸了摸口袋里的门票存根,走向长途汽车站——明天最早一班车去太原,那里有飞往旧金山的航班。候车室的长椅上,他摸出钢笔在门票背面写字,犹豫再三,最终只写了行英文:"Home was never a place, but a time."

![山西晋城这个[笑着哭],游客一家五口老少三代,吃饭集体逃单[捂眼睛]……有分工、有合](http://image.uczzd.cn/10744508814794500319.jpg?id=0)