1943年,张云逸抓了国军将领赵凤藻的独子,对方提出用10挺机枪、100支步枪和一万发子弹换人,谁知张云逸却说:“我只要你答应我一件事!”

1943年,安徽东部,桂系将领、省督察专员赵凤藻手握重兵。

他的独子赵保顺刚从军校毕业,选择回到父亲身边任职文职。

不久,赵凤藻侦知新四军驻地情报,策划了一次大规模偷袭行动。

消息传到赵保顺耳中,渴望实战建功的他立即请战。

赵凤藻担忧独子安危,坚决反对。

赵保顺以不做文职、自己拉队伍相胁。

面对儿子任性,赵凤藻唯恐生乱,加之评估偷袭胜算较大,最终同意由儿子带队出击。

赵保顺兴奋领命,准备亲自指挥两个装备精良的连队执行任务。

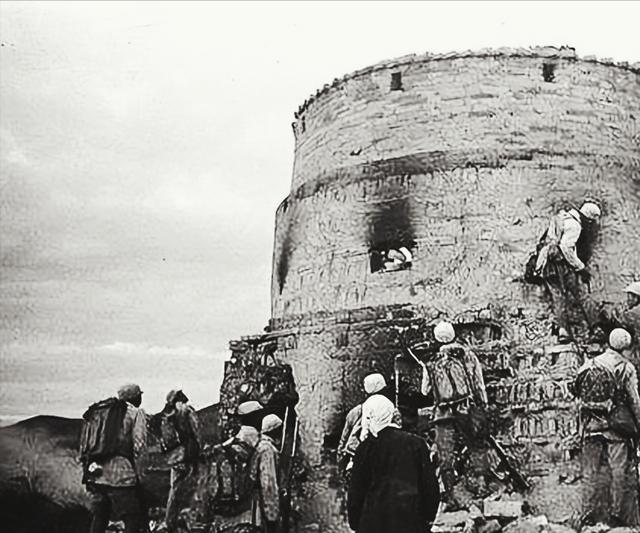

赵保顺信心满满率队出发,目标直指新四军驻地。

他未曾料到,我方潜伏人员早已获悉其动向,新四军迅速部署,选定有利地形设下埋伏。

当他的队伍毫无戒备地进入伏击圈时,我军指战员一声令下,四面枪声骤起。

敌军阵脚大乱,赵保顺惊慌失措,还未来得及反应,便中弹落马,重伤昏迷。

战斗迅速结束,两个精锐连队几近被全歼,大量装备被缴获,身负重伤的赵保顺也被我军俘虏。

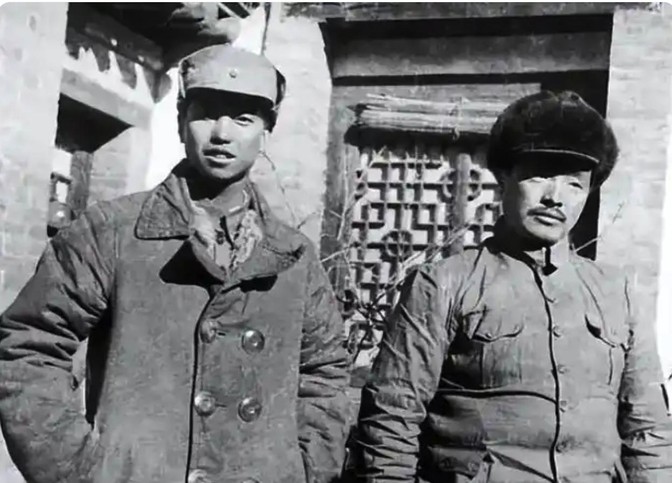

战场捷报及被俘主官身份迅速上报至军区领导张云逸处。

令人意外的是,张云逸在了解情况后,立刻指示将重伤的赵保顺送往新四军野战医院全力抢救。

此令一出,许多战士不解,觉得不应救治敌首。

但命令被坚决执行,赵保顺得以在精心救治下保住性命。

与此同时,逃回的少数溃兵将兵败及赵保顺被俘的消息带给了赵凤藻。

独子生死未卜的消息如同晴天霹雳,赵凤藻悲愤交加,痛心疾首。

冷静下来后,他得知儿子只是被俘,尚在人世,便急切地试图营救。

他派人向张云逸送去信函,提出愿用110支步枪和10000发子弹赎回儿子赵保顺。

然而,对方回复却表示拒收这些赎金。

正当赵凤藻疑惑甚至准备加码时,更大的意外发生了:尚未等他采取新的行动,伤势未愈的赵保顺竟在一位小交通员的引导下,自行回到了他的面前。

面对平安归来的儿子,赵凤藻又惊又喜。

当听到儿子转述张云逸的答复。

对方不需要武器弹药,只希望他答应一件事时,父亲顿感陌生:儿子言语间竟带着恭敬,称对方为“首长”。

赵保顺坦承,这次被俘经历让他深受触动,感觉军校所学变得苍白。

他向父亲转达了张云逸的想法:当前大敌是日本侵略者,中国人不应同室操戈,令亲者痛仇者快。

张云逸请求赵凤藻深思,带领他的队伍调转枪口,一致对外,共同抗日!

听着儿子的肺腑之言,看着儿子脱胎换骨般的觉悟,赵凤藻陷入了长久的沉默。

最终,他抬头正视儿子坚定的目光,郑重地点头应允。

他意识到儿子被俘这一遭虽痛苦,却真正“打醒”了自己。

父子二人决心改变,今后将并肩携力,共同抗日。

张云逸以开阔的胸襟和高瞻远瞩的策略,巧妙化解了一场局部冲突。

他拒绝短期的武器之利,着眼的是促成一位重要地方军事长官的觉醒,团结一切可以团结的力量投向民族救亡的大业。

此举不仅为当地新四军减轻了来自侧翼的威胁,更将宝贵的武装力量引向了抗击侵略者的主战场,为最终的抗战胜利增添了重要砝码。