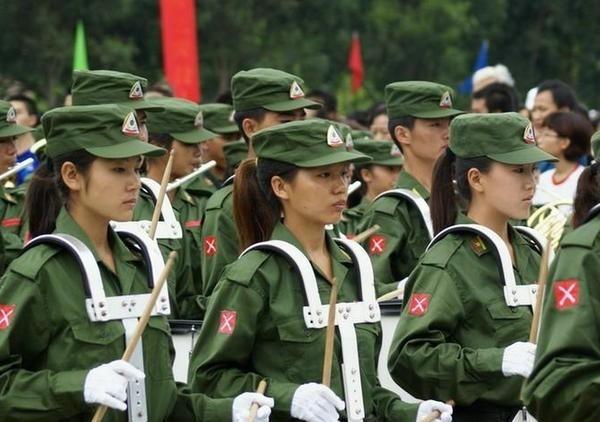

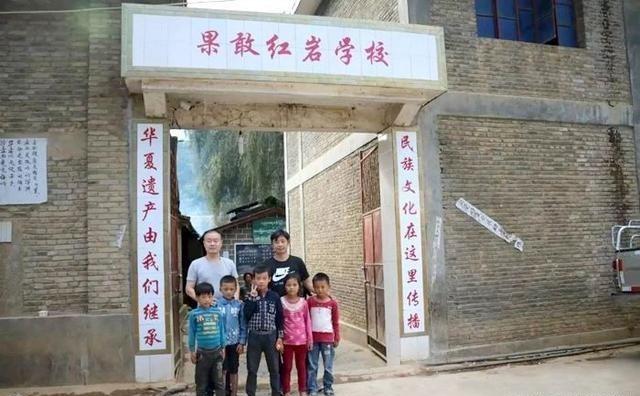

如果要在中国境外找一块最像中国的地方,果敢说自己是老二,恐怕没有其他地方敢称第一。1661年,随南明永历帝逃难的明朝将领杨高学家族进入中缅边境的果敢地区,果敢由此进入杨氏土司政权时代。 置身于果敢的老街之上,几乎不会感觉到自己出了国。这片土地上的人们说着云南方言,用着人民币,看着中国电视,连街边小店播放的都是中文歌曲。可这里不在中国,而是缅甸。三百多年前,一个明朝将领的选择,让一个汉人家族在异国他乡扎下了根,也开启了一段跨越三个世纪的传奇。 1659年,南明永历帝朱由榔兵败退入缅甸,被缅王安顿在缅北地区。三年后,这位末代皇帝在昆明被吴三桂勒死,南明王朝彻底覆灭。杨高学率领部下逃至缅北科干地区结寨据守,开启了杨氏家族在果敢的统治历程。 杨高学原是永历帝身边的将领,祖籍南京府,出身明朝将门世家。当南明政权土崩瓦解后,他面临着两个选择:要么降清求生,要么远走他乡坚持不降。杨高学选择了后者,带着数百名明军残部踏上了流亡之路。当地地处偏远,地势险要,易守难攻,杨高学及其追随者便留下来,并与当地土著杂居通婚。 这些明朝遗民并没有就此安于现状。杨高学先是拖家带口前往云南顺宁定居,其子杨映靠经商发家致富,富甲一方。但好景不长,经商对手发现杨映是南明忠臣后裔后,仍毫不犹豫地向清政府举报,杨映不得不再次携全家老小逃至中缅边境科干(果敢)地区。 在科干这片山区,杨家逐渐站稳了脚跟。后由于马帮商队往来途经当地,此地经济逐渐发达起来,明朝遗民和散落各地的明军便前来投奔,科干地区因此慢慢发展为一个规模较大的聚落,杨高学一家成为当地首领。随着势力的不断扩大,杨映选择了地势险要的红石头河一带定居,并依靠自己的经商头脑再度发展壮大。 杨映的二儿子杨献才有着卓越的领导力能,不断带领当地部族打胜仗,同时不断收留更多流民以及南明残部官兵。最后,杨家取代了陈驸马,成为当地部族首领。为了彰显这片土地和人民的品格,依据杨氏家谱记载,杨氏一家为突显当地民众果断勇敢,便将科干地区以谐音改为果敢,果敢一称由此而来。 面对这个新的现实,清朝政府采取了务实的态度。永历帝被杀后,满清朝廷眼看果敢此地实在偏僻,强要攻取实在是劳师靡费,于是索性在今天腊戍地区的登尼设立木邦宣慰司,用羁縻统治的方式敷衍了事,授权杨氏一家镇守此地。这种”统而不治”的政策,给了杨氏家族在果敢发展的空间。 1739年,杨献才取代陈驸马,成为兴达户土目。历经杨维兴、杨有根二代传至杨国华,清朝于1840年正式颁赐铜印,杨国华为世袭果敢正堂,正式建立果敢土司。这标志着杨氏家族在果敢的统治地位得到了正式确认。 杨氏土司政权的建立,不仅仅是一个政治事件,更是中华文化在异域的一次成功移植。在杨氏家族的治理下,果敢保持着浓厚的中华文化色彩。果敢人身上流淌的是中国人的血液,他们说汉语,用汉字,使用中国的手机信号,流通人民币,当地的政府公文、新闻媒体都是浓郁的中国风格,连学校教材也是中国课本,满大街映入眼帘的都是方块字的广告牌和告示牌。 但历史的车轮不会停转。19世纪末,英国殖民势力的扩张改变了果敢的命运。1894年中英在伦敦签订了《中缅边界条约》,明确规定果敢地区归属中国。但随后在1897年,在英国的威逼下,中英双方在北京重议边界问题,英国强迫中国与其签订了《续议滇缅界务条约附款》,将果敢划入英属缅甸。从此,果敢的汉人从此成为异国华人,当地汉人被改称果敢人。 进入20世纪后,果敢经历了更多的动荡。在抗日战争期间,果敢土司杨文炳曾与中国远征军合作抗击日军,体现了果敢人的爱国情怀。但战后的局势变化,让杨氏家族的统治走向终结。1948年缅甸独立后,土司杨振材表面上被迫交出了权力,但实际权力仍然把持在杨氏家族手中。 历史的转折点出现在1960年代。1960年3月,缅甸发生军事政变,新政权重点打击缅北少数族群,杨氏家族领导土司地方民族武装向缅甸当局发动反击,争取自治地位。但杨氏武装被缅甸政府军击溃,群龙无首的各路豪强纷纷崛起。延续了三个世纪的杨氏土司政权宣告结束。 此后的果敢进入了群雄并起的时代。三百年统治余威仍在的杨氏家族后人、曾出任过土司杨家自卫队分队长的罗星汉、受过国民党入缅溃军培训过的彭家声,在果敢各自割据一方,他们时而联合、时而内战,斗的不亦乐乎,形成了果敢的”小三国”局面。 从杨高学率部南逃到杨氏土司政权的兴衰,果敢的历史就像一面镜子,映照出中华民族在海外的坚韧与传承。今天的果敢依然保持着浓郁的中华文化特色,近现代果敢的传奇历史,仍在继续。你认为,是什么让一个海外华人社区能够在三个多世纪的风雨中保持如此鲜明的中华文化特色?欢迎留言分享你的看法。