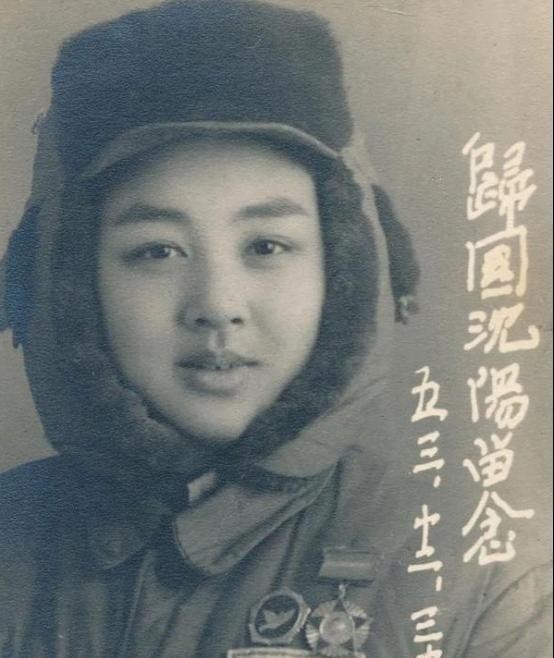

1953年,一名女志愿军战士回国,她在沈阳换乘的间隙,走进了一家照相馆,在这张照片中,她留下了自己年轻而清秀的容颜,那双浓眉大眼,如同清澈的湖水,闪烁着坚定的光芒。她的胸前,挂着两枚奖章,那是她为抗美援朝战争付出的荣誉。

抗美援朝战争爆发后,中国文艺界积极响应号召,许多文艺工作者投身前线慰问演出。其中,上海玉兰剧团的年轻演员唐月瑛便是典型代表。她出生于1934年的上海,从小耳濡目染越剧艺术,十五岁时被徐玉兰大师发掘,进入剧团学习演出技能。

1952年底,剧团在安东为部队表演时,目睹对岸炮火映红夜空,全团成员当晚提交赴朝申请书。次年四月,这个平均年龄不足二十岁的越剧团集体入伍,编入志愿军文工团,携带四辆卡车装运的戏箱,穿越鸭绿江大桥进入朝鲜。

他们的任务是为前线战士带来精神鼓舞,演出内容多为传统越剧经典,如《梁山伯与祝英台》和《追鱼》。在八个月的慰问期内,剧团行程超过两千公里,完成百余场演出,覆盖后勤坑道到前沿阵地。

这些活动不仅提升了部队士气,还体现了文艺工作在战争中的独特作用。唐月瑛从初出茅庐的学员逐步成长,独立承担多个角色,适应了战地环境的严苛考验。

战地演出的条件极为艰苦,剧团常常在废弃矿洞或临时坑道搭建舞台。一次首场演出中,发电机启动后引来敌机盘旋,灯光熄灭,数百名战士用手电筒交织光柱照明舞台,唐月瑛提高唱腔八度完成表演。

转场时,为避敌机轰炸,车队夜间行进,一次途经清川江畔,照明弹亮起,高射机枪反击,弹壳砸落车顶,新弹孔在月光下显现。战士们淡定解释敌方准头差,继续前行。

在后勤区域,演出结束后,老班长递上布包,内有从战士棉衣内衬拆下的棉絮,提供给女演员御寒,零下三十度的低温下这些物资尤为珍贵。靠近敌阵的演出更需灵活调整,距离敌方仅七百米时,唐月瑛在战壕中清唱,警报响起所有人扑入防炮洞,她保持姿势唱完整段。

这样的经历锤炼了剧团成员的意志,也加深了与战士的互助情谊。唐月瑛的表演风格由此融入战场韧性,唱腔更具穿透力。这些细节反映出文艺兵在战争中的实际贡献,不仅是娱乐,更是维系部队凝聚力的重要环节。

1953年底,剧团完成任务回国,唐月瑛在沈阳火车站换乘间隙,走进当地照相馆拍摄照片。她头戴棉帽,脸庞比出国前消瘦,胸前佩戴志愿军司令部授予的和平纪念章两枚。

这张照片捕捉了她十九岁的容貌,浓眉大眼透出坚定光芒,成为她战场生涯的永恒见证。照片流传后,引发人们对志愿军文艺兵的关注,体现了女性在战争中的多样角色。

唐月瑛的经历并非孤例,许多文艺工作者同样在前线付出,面对轰炸和寒冷,坚持用艺术服务大局。她的故事突显了那个时代青年投身国家需要的朴实精神,避免了空洞的英雄叙事,转而聚焦实际行动的积累。

回国后,唐月瑛回归上海越剧院,继续深耕艺术生涯。1958年,她在越剧《红楼梦》首演中饰演王熙凤,次年国庆十周年进京献礼,1962年参演电影版。该角色要求标志性笑声,她通过反复练习融入战地体验,笑声不再张扬却富有深度,成为经典范本。

1961年,她随团再赴朝鲜,演出改编自韩国民间故事的《春香传》,以圆满结局传递和平主题。此外,她在《碧玉簪》、《武则天》、《争金枝》、《孟丽君》等剧中担任要角,并在现代剧《女飞行员》饰于虹,展现了从传统到当代的转型能力。

晚年,唐月瑛抚摸老照片回忆战场岁月,强调文艺工作者需传承和平理念。2020年,她获颁中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念章,肯定了她的历史贡献。2021年秋,她以87岁高龄离世,遗物中那张沈阳照片仍是最醒目之物。

唐月瑛的一生连接了战场与舞台,体现了文艺在国家叙事中的位置。她的经历提醒人们,战争中的文化支撑不可或缺,青年一代的奉献往往源于时代召唤,而非个人光环。这样的故事接地气,却蕴含深刻内涵,值得后人借鉴,避免浮夸,转向务实反思。