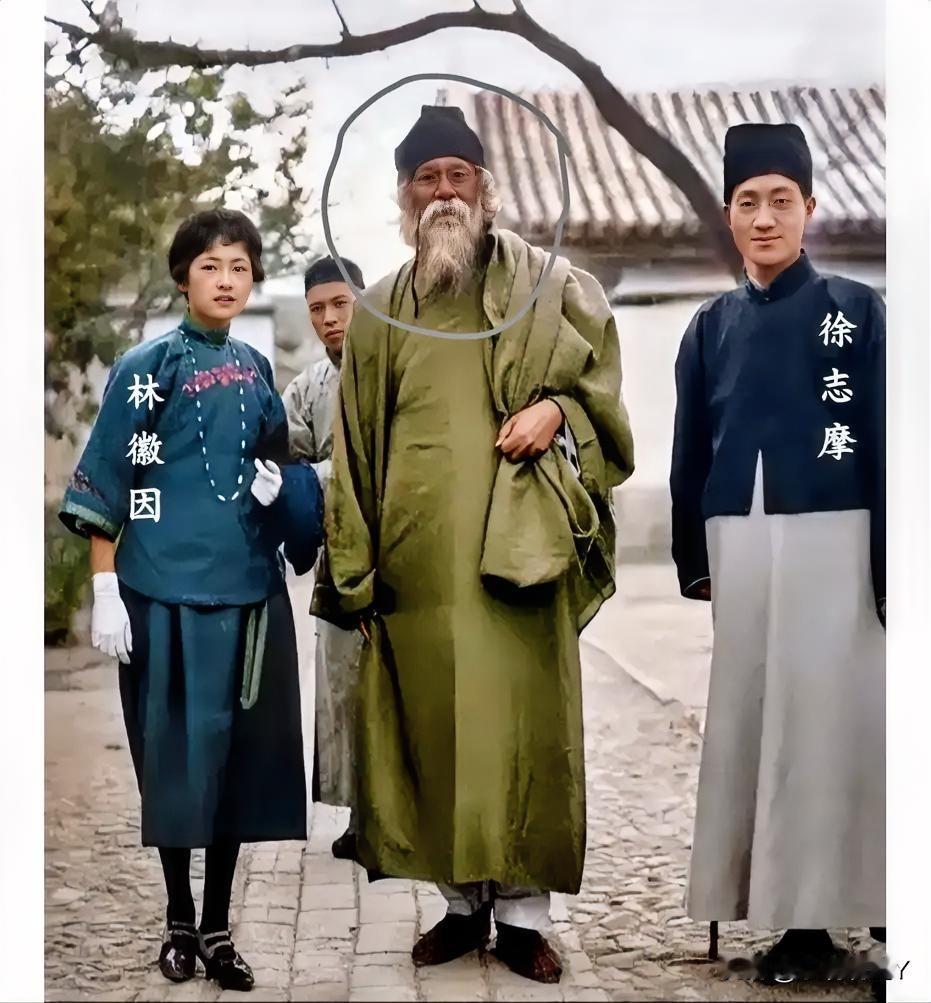

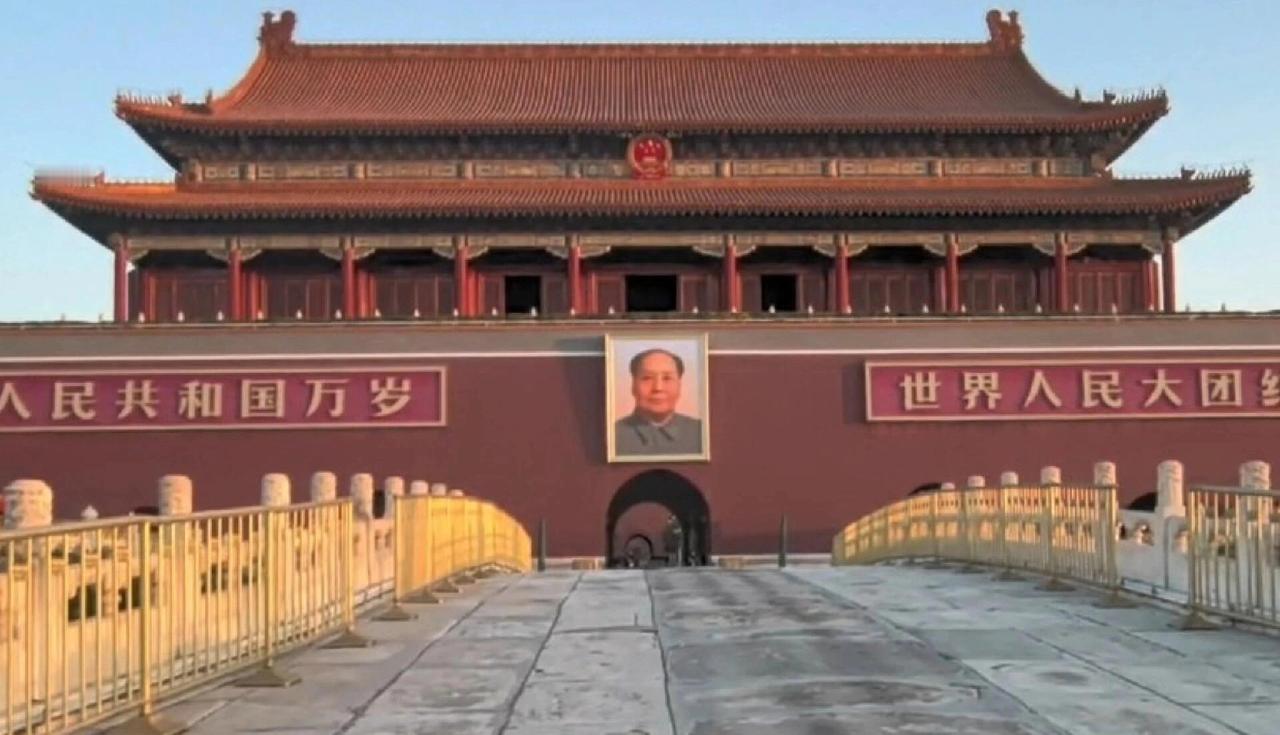

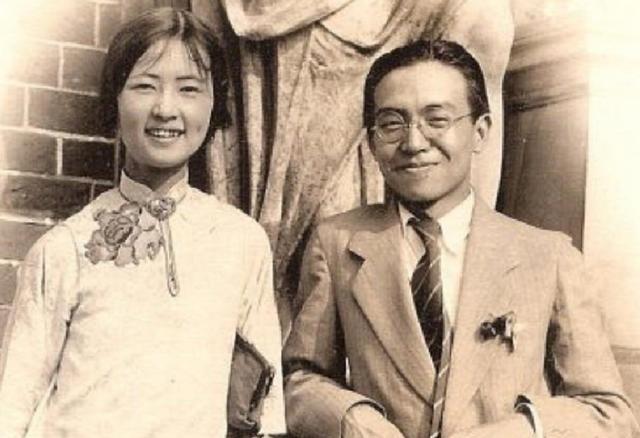

[中国赞]这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门...... (信源:凤凰网——梁思成心碎倾城:拆城楼像挖去我一块肉) 1949年的北京,站在了一个十字路口。这座千年古都,到底是该被完整封存,做一座活的历史博物馆,还是该砸烂一个旧世界,建成一个全新的工业化首都?几乎同一时间,两份截然不同的蓝图被呈了上来,一场关乎城市灵魂的博弈,就此开始。 一边,是梁思成和林徽因夫妇。他们拿出的《梁陈方案》,不是纸上谈兵的心血来潮,背后是两人十几年的苦功。从美国学成归来,他们亲手创办了中国第一个现代建筑学系,又在战火纷飞的年代里,跑了十五个省、两百多个县,一笔一画测绘了两千多处古建筑。 山西五台山上那座佛光寺唐代大殿,就是梁思成找到的,一举打破了日本学者“中国已无唐代木构”的断言。正是这份跑遍山河的家底,让他对北京的规划有了底气。 《梁陈方案》的核心思路,今天看来都相当超前:把新的国家行政中心,建在古城西郊,让老北京城完完整整地保留下来。在他看来,城墙非但不是障碍,反而是宝藏。 他设想把城墙顶部改造成环城公园,墙上种满花草,墙下护城河碧波荡漾。整座古城将变成一个巨大的文化区,所能带来的长远价值,远不是几家工厂能比的。 然而,在那个急于告别“落后”、拥抱新生的年代,另一种声音显然更具号召力。新中国需要的是工业化,是生产力。毛主席就曾有过一个著名的愿望:希望站在天安门城楼上,看到的是一片烟囱。这种对工业的渴望,很快就成了时代的主流。 古老的城墙、牌楼,在很多人眼里,成了必须破除的“封建枷锁”,而苏联的专家也说要将建筑拆除,这无疑是让这种思想达到了高潮。 这股思潮最坚定的支持者是当时身居要职的郭沫若,他明确提出拆除的三个理由:一是城墙如框,束缚城市交通;二是建筑年久失修,维护成本高,新中国百废待兴,无力承担;三是拆掉城墙象征与旧时代决裂。 这种选择难以简单用“无知”概括,对渴望国家迅速富强的郭沫若等知识分子而言,这是“发展优先”的时代逻辑。 当两种方案摆上台面,碰撞在所难免,结局却是一场悲剧。而当时的决定定下后,林徽因即使是拖着病体也要理论,而后还说:“你们以后一定会后悔的!到时候就算花钱重修,也只是些假古董!” 可谁也拦不住推土机。当一座座牌楼和城墙在眼前轰然倒塌,一向温文尔雅的梁思成也崩溃了,他含着泪说:“五十年后,历史将证明我是对的。”从1954年定安门消失,到1969年内城墙基本被夷为平地,北京的城墙时代就此终结。 在那场漫长的拉锯战里,梁思成唯一的胜利,是拼尽全力保下了北海的团城。在那片巨大的废墟上,这成了一个孤零零的光点。 时间走得不快不慢,最终给出了它的答案。几十年过去,当中国不再为温饱发愁,开始回望历史与文化时,人们才发现,梁思成和林徽因的预言,竟句句应验。 2004年,北京斥巨资在原址重建了永定门。可惜,正如林徽因所说,一座崭新锃亮的“假古董”拔地而起,它有形,却早已无神。那份历史的沧桑,随着当年的尘土,一同被埋葬了。 为了纪念梁思成的贡献,2000年,中国设立了建筑界的最高奖项——“梁思成建筑奖”。这大概是后人能给出的最高敬意,也是一份迟到了半个世纪的道歉信。 回过头看,我们很难用简单的对错去评判郭沫若们,他们的热情源于对国家富强的渴望,只是被时代局限了认知。这是一整个时代的悲剧。 往事无法重来,但它留下的教训却足够深刻。当发展的车轮再次与历史遗迹狭路相逢时,我们又该如何抉择,才能不让后人为我们今天的决定,发出和我们今天一样的叹息呢?

远看一条狗,近看🐶沫若

江湖有我

郭沫若真的要成千古罪人

右先森 回复 08-23 07:49

功是功过是过。有错就要认,挨打要立正。

用户10xxx07 回复 08-23 07:16

学好历史,别人云亦云。

用户98xxx42

老郭是现代砖家的鼻祖!毁城墙,刨皇帝坟破事干了不少!

我!^_^ 回复 没有如果人生百态 08-22 15:03

古人都是你的先祖

没有如果人生百态 回复 08-21 20:49

这是动你祖先了?

海纳百川

郭沫若糟蹋了多少文物,仅仅一个定陵就无法估量,民族的罪人。

梦想成真

回头再一看,不如一条狗

用户15xxx80

无所谓,文物要给发展让路,再好的文物守不住都会毁于战火。要发展,要强大,文物和历史才有意义。

sanjin 回复 08-21 17:08

👍

义薄云天俏多隆 回复 08-23 15:28

发展跟保护文物不矛盾,你这种人多了,文物还真不如都放在国外博物馆

笑面虎

有人痛斥郭沫若建议拆除了城墙,大家细想要是留着城墙,现在北京汽车都要单独在几个城门口通过 ,北京交通还不知道堵塞成啥样了,到时候广大司机会一起骂梁思成,林徽音了。人哪千万不能人云亦云。

天吾带你看山川河海 回复 08-23 14:54

认真阅读文章再来评论

用户18xxx38 回复 08-23 19:54

你没去过西安?[大笑]

我是一个兵

梁思成:老蒋,你去台湾为什么不把郭沫若带走? 老蒋:我只是坏又不是傻!

帝洛

鲁迅:这话老子说的,怎么地!

何为天道

时代背景不同,需要考虑的问题自然不同,如今看,很多古建筑都应该保留,但是你要知道,那个年代到处都是这些东西,而且不进行全面修缮那是既不好看也不安全,但是在那个连饭都吃不饱,住房条件都极差的年代,需要花费极大的代价来修复这些东西吗?修旧如旧那是要比新建一座现代建筑耗费三倍不止的工程啊。。。

用户10xxx25 回复 08-22 06:57

这是常人的看法,既然是所谓砖家,那就应该有足够的远见,如果砖家也如常人,那何谓砖家

何为天道 回复 用户10xxx25 08-23 01:14

看多远算远?有几个专家能看到三十年以后的事情?能够解决当下问题的就不算专家了吗?

Tony Hsu

拆除城墙是一代人深思熟虑的决定,不是一个人的想法,更不是悲剧。今天的北京离不开当初的决定,支持当时的拆除。

新昵称 回复 08-23 13:56

👍

屠尽一切牛鬼蛇神 回复 08-23 11:39

[点赞]

别动不是警察

不拆干嘛!当时重建新城,老百姓饭都吃不起,飞机在天上都只能在飞一遍。是吃饭重要,搞军事重要还是留点破砖烂瓦重要

sanjin 回复 08-21 17:09

👍

五行学徒对话DeepSeek 回复 08-22 23:40

不差那个地方,是需要那个地气

熊猫会功夫

郭沫若就是无耻之徒

用户12xxx09

建国初期,一片狼藉,一无所有,百业萧条。国家极其艰难,是拿钱搞建设,还是修复古建筑,在那样的时代背景下,国家的选择是对的。专家的建议是好的,但,往往是脱离实际的。

mfdz

就这破破烂烂有啥好看的,跟个老县城一样,到处赃乱差。[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

用户14xxx33

去了一半的文化价值,少了一半的旅游收入

孤独的人

考古流氓,遗臭万年

用户91xxx12

有些老古董没必要留

sanjin 回复 08-21 17:09

👍

清雅之士 回复 08-22 23:24

你老祖的牌位也是老古董,你喂什么留着

冰激凌流泪

城门留几座看看好了,留那么多维护保养也是天价

秋雨晓风

远看一条狗

哆啦A梦 回复 08-23 05:55

近看郭沫若

漫步大豆

从国民党的时候就开始拆,老一代的北京人都知道这事,国民党拆的还多。当年姜文在一期节目中也说到这事。

づ流浪貓い不懂爱ん

这也有人喷,知道咱们当时有多穷不,饭都没的吃那有钱来维护这些。人要生存要发展,就要放下一些包裹舍弃一些非必要的东西,这是当时的一代人面对生存和理想时做出的艰难择

深深的海洋

别它么再人云亦云了,看过老北京纪录片的都知道,北京在清末就已经开始拆了,民国拆毁的远大于新中国成立后

蚂蚁牙黑

如果不拆,北京应该会建新城,都是向前发展

文艺小青年陆

事实证明,如今古建筑的维护费用的确不菲。

朦胧晨曦

这个好吗?太小气了!感觉拆建是正确,广场宽大雄伟,才有大国首都的气派!

程小怪

看看人家山西大同 一轴双城

用户15xxx92

留其精华去其糟粕,文物存在的意义也是为了历史的发展和文化的进步。

sanjin

更希望见到一个现代化的朝气蓬勃的新北京,而不是一个破旧落败死气沉沉的旧北京……

坚持 回复 08-23 05:59

不尊重和保护历史,就是对历史的背叛。

用户10xxx31

据说郭沫若还想挖掘秦始皇陵,后来由于周总理不同意没干成。

大漠孤烟

拆得好!带什么节奏!

laizihetang

拆了就拆了,农业时代的城市规划已经不适应工业时代发展了

csmmm4207

我们不质疑郭沫若的文采,但毫无疑问,他就是个文坛的流氓!鲁迅早看穿他的真面目了!

用户10xxx36

不能用现在的眼光去评判,当年老百姓觉得城墙保护不了自己,是旧社会的象征,还记得庐山恋里面有志青年的理想就是在青山绿水中建起一座座烟囱。

云青

又来黑了

我喂自己袋盐

把郭沫若挖出来打一顿

风流四季

古为今用,取其精华去其糟粕!

柳暗花明

拆了就拆了呗。

老九

这时候怎么不说吃不饱有钱去维修古建筑吗?

春天真好

网络垃圾叫花子造谣生事妖言惑众!

烟月山风

北京那些破烂城墙文物价值很低,主要作用就是堵塞交通,刚建国哪来的财力建新城,况且一堆封建破烂占据中心位置却让中央偏安一隅办公,遗老遗少又该嘚瑟了。而且故宫颐和园甚至圆明园遗址等有价值的建筑都不是完好保留了么

那个人生路上是平坦 笑对生活

全国的这样的古建筑都保留下光维修保养就是天价,财政负担得起吗,真靠卖票那两钱有什么用

用户10xxx85

什么是文物什么是古迹??你现在就开始盖,百年之后他就是古迹

用户65xxx93

喷子们总是难掩其无知,什么都只顾狂喷,自以为自己比前人聪明吗?

用户30xxx86

老郭这种为了满足自己私欲不择手段的,历史上比比皆是,他是继承发展,发扬光大啊,真真体现了人至贱则无敌、人不为己天诛地灭的混世理念👍

刑事律师张锋

应该要恢复城楼,我确实是喳,据说郭某某害死姐姐娶了妹妹,妹妹在他死了之后才知道,然后妹妹自杀身亡

鹰击长空

如果旧的都不拆,都在新的土地去建,发展到今天,耕地还有吗?

用户13xxx75

城墙其实为了后面建设广场阔以拆,比如浙江台州临海明长城还不是拆一段!

陈其泳

拆得太好了

没有如果人生百态

拆不拆干各位屁事啊,不拆你享受不了福利,拆你也享受不了,在这瞎操心

一江春水 …

文物?吃饱了才玩的!80年代前,多少人把家传的老物贱卖了?

打到完全胜利

最无耻的盗墓贼!

apollo

拆就拆了呗,要不然北京城那些没房了住的人得冻死,拆了砖头,刚好庇护穷人

Xxxxl

历史罪人!

sun

两个文青,听他们的,中国发展要多很多困难

海豹

当时的拆主要是破除思想上的禁锢,不破不立。

珊瑚海

拆了也没什么不好。

久失

郭沫若确实挺垃圾的这方面,干的这叫什么事,遗臭万年的

转遍中国

文物拆了好拆,可是再建就完犊子了

160015

郭流氓千古罪人

用户14xxx10

发这篇文章的人不是蠢就是坏,老拿现在的眼光看几十年的事,老北京能保留下来是好事,没有保留下来也无所谓,旧的不去新的不来,地球上任何东西随着岁月的更替,最终旧东西都要被新东西取代,长安,洛阳,开封不都是如此吗,

卫国

毛主席教导我们,凡事都有两面性,要辩证的看问题。其实现在看来,恢宏的天安门广场,庄严肃穆的毛主席纪念堂,人民大会堂,国家博物馆,应该是现代作品。老一辈人的高瞻远瞩,我等应有敬畏之心,不该人云亦云。

用户10xxx17

郭沫若就是一个目光短浅之人。

用户10xxx86

站在什么时代,干什么样的事,人没有前后一百年眼光,现在,末来谁能说的清。

猎手

郭沫若就是个历史罪人,垃圾😤

用户13xxx47

郭沫若这个狗贼,又是拆城墙又是挖帝陵,又是祸害女性,私生活混乱,把子女都害了

文白

美国往日本投小男孩的时候据说有一颗打算投东京的,有人说东京古建筑多,炸了对人类历史有损失,所以后来一颗去了广岛,一颗去了长崎。可惜了。怎么炸的不是东京?

乐天张zz 回复 08-21 23:46

美军对东京的七十天大轰炸,了解一下。

星期八 回复 08-22 13:50

保护东京古建筑?美国人真的这么好,那干嘛还扔下那颗灭绝人类的小男孩?

用户10xxx98

广场在那里?

郭大侠

可惜了

广州站西金808

牺牲了城墙得到了发展 不然北京的车流咋办?按照以前的城墙街道布局 骑行都费劲

波相依

郭沫若就不是东西

承嬗离合淡凉

中华门

哈哈哈

无关乎对错,试想如果不拆,维护城墙的费用从哪里挤?60年都吃不上饭了,还顾上城墙?存在即合理

赵永法

郭那是十足的满清余孽,不接受反驳

九千岁

留的刚刚好

蜉蝣之羽 回复 08-20 19:52

没有留,现在的城楼是重建的

宁小凡

此一时彼一时

dz001

城门就拆了一个该拆也必须拆的中华门!

徐季

正阳门城楼两侧的双拱门就是拆了城墙改建的。箭楼两侧瓮城城墙也被拆了。

心若琉璃

如果不拆,现在,会产生多少。旅游收入,又多几个景点

刺猬

远看一条狗,近看xxx

0o哦嗯额o0

为什么一定要在那个地方发展呢?真的那么缺土地么?

用户81xxx79

在北京老城边上建新城才是正确的做法。

用户14xxx45

阿富汗炸除大佛,咱们还瞧不起呢

用户10xxx49

几块烂转头,拍照纪念一下,需要在建不就好了,顶多就是青砖跟瓦嘛! 实际来讲要是能改变一个地区实际居住生活,这破城墙有什么用

用户36xxx41

有的现在还不是在拆。

用户11xxx27

郭老在下面一定后悔了!

king810614

光看网上小作文,当年是什么时候,49的北京满城都是老破小。重新找块地建新首都,饭都吃不饱。你把钱都花造房子上面,那其他花钱的地方还搞不搞了?说到底我们没钱一边造新城,一边再修老城。

江高大炮

郭沫若是不是那个画虾(瞎)图的人

大海

郭为什么那么说话有份量

天晴了

建议而已

用户10xxx04

你掏钱保养?

苗苗叉烧肉

按照梁大师夫妇的规划,紫禁城的大部分古迹将得以保留,我看过后来制作的效果图,完全就是个“空中花园”模式,非常漂亮。。

用户10xxx83

郭沫若胡适是砖家叫兽的祖宗

雾雾

天天怀古,不拆那房子谁住?去山区看下,还有茅草房,有人愿住不?

简简单单

把郭的墓挖了同意的举手🙌

智慧

国家一穷二白之时,文保工作只能往后靠! 如果当年不把首都放北京,那或许还有一些可能保留下老北京的部分古建筑! 郭沫若做的不能说对,但也算不得错误!得失衡量不好说!

快乐的唐淘淘

时代不同,立场不同,不能用现在的观点评价过去。只能说都有一定道理,没有对错之分。

骄阳雄鹰

就事论事!因时制宜,最合时宜!

xbyf

为了保护古城风貌,西安一环城墙内全面限高,任何新造建筑物高度不得超过钟楼。根据古迹现状,分别规划了汉城区,唐城区,明清区域。北京所失去的,西安都保存完好,真正实现了现代古代交融。白天是西安,夜晚是长安。

用户10xxx42

原来的不好看

夙风,流年

拆不拆我也没去看过

英伦

郭是真正的败家子