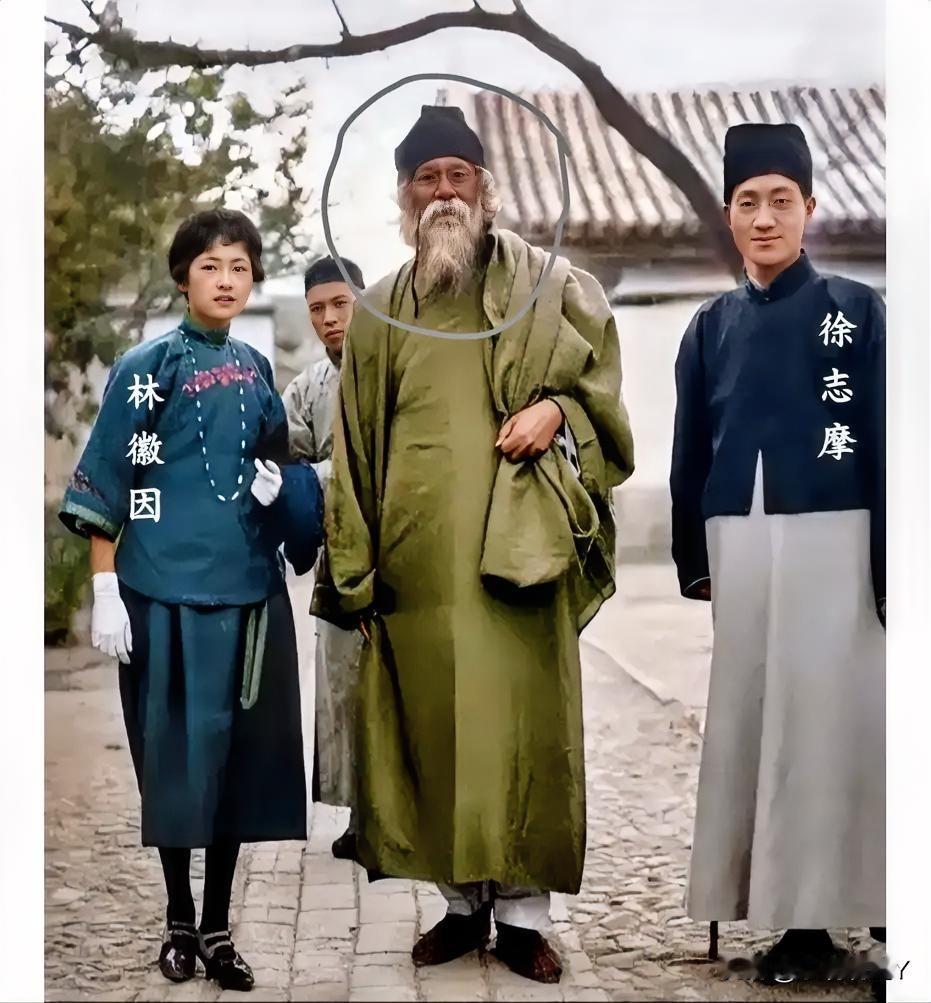

民国时期,最不缺的是什么?自然是美人!前有弱柳扶风、蕙质兰心的美人林徽因,“腹有诗书气自华”,将满腹的才情、诗情赋予建筑、设计事业,可惜天妒英才,一缕芳魂,人世永隔,人间只留四月天。 林徽因1904年出生在杭州一个官宦家庭,父亲林长民是北洋政府要员,早年就让她接触各种学问。她小时候在北京长大,家里书多得堆成山,从五岁起就跟着姑妈学古文和算术。1909年全家搬到上海,她进当地小学,课后还常跟父亲去社交场合,听大人聊政治和文学。1912年迁北京后,她上英国人办的学校,学英文和西方历史,那时候她就开始对建筑感兴趣。 1916年进培华女子中学,成绩一直拔尖,还开始写诗,参与新月社的活动,跟徐志摩他们混在一起。1920年随父亲去伦敦考察,她在那上寄宿学校,接触欧洲文化,参观博物馆和大教堂。1921年回国,继续中学学习,那段日子让她打下坚实基础。1924年她和梁思成一起去美国留学,进宾夕法尼亚大学,本想直接学建筑,但学校不招女生,她就先修美术课,后来选修所有建筑课程,还当助教。 她的学习成绩突出,许多科目拿优秀,1927年正式转建筑系。这一路走来,她从传统家庭教育到西方体系,积累了不少知识,为后来事业铺路。她的成长经历挺典型的民国才女路子,但她没停在写诗上,而是转向实用领域,这点让人佩服。 林徽因的教育背景让她在建筑上起步稳,她在宾大期间不光学理论,还练绘图和设计。1928年她和梁思成结婚,两人本来就是青梅竹马,留学时感情加深,婚礼低调,就在国外办了。回国后,她加入中国营造学社,开始研究古建筑。那时候中国建筑史一片空白,她和梁思成从1931年起到处考察,华北西北跑了个遍。他们的工作不是纸上谈兵,而是实打实测量记录,上千座古建数据全靠他们俩积累。她在东北大学创办建筑系,当老师教学生西方原理和中国古建怎么结合。 1930年代,她参与北京大学地质馆设计,还帮着改建公司大楼。她的贡献不小,推动了中国建筑教育从无到有。跟梁思成合作写《中国建筑史》,那是他们考察成果的结晶。她还设计景泰蓝工艺,推动传统东西出口。她的才华全用在这些事上,没浪费在闲聊里。民国那会儿,女人干这行少见,她硬是闯出一条路。她的诗情没丢,偶尔写写,但主要精力在建筑设计和保护上。这部分经历让她从美人变成实干家,挺接地气的转变。 林徽因的建筑事业高峰在1930年代到1940年代,她和梁思成考察古建时,发现不少失传的手法,比如唐代壁画和梁架结构。这些发现直接影响了中国建筑史学发展。她在清华大学教书,指导学生做模型和绘图,强调实践重要。 1940年代,她主持景泰蓝设计,帮着改进工艺,让东西卖到国外去。1950年后,她进北京市规划委员会,参与天安门广场改造,还设计国徽,五星和齿轮图案有她一份功劳。她推动古建保护,1953年调查北京文物,建议留住城墙,虽然没全实现,但她的声音有分量。她的工作不光设计,还包括教育和研究,创办系别,写书,带学生,全链条都抓。 跟其他美人比,她这路子更务实,没纠缠在感情八卦上,虽然她和徐志摩有传闻,但她专注事业。她的才情投身建筑,让中国古建研究从民间走向学术,这贡献实打实。民国乱世,她没被卷走,而是用知识稳住脚跟。她的设计理念是中西结合,不盲从西方,也不死守传统,这点挺有内涵。 林徽因晚年身体不行,早年考察落下的肺病反复发作。1947年她切除一肾,手术后行动不便,但还坚持工作。1950年后在清华教书,批改作业,讲古建保护。1953年她查北京古建,记录损坏情况,推动保护方案。1954年她改景泰蓝项目,指导工人配图案。尽管病重,她没停手,天安门改造时还改图纸。她的努力让建筑领域进步,后辈继承了不少研究。 1955年4月1日,她在北京医院死于肺结核,51岁。她的离世让学术圈震动,追悼会上同事缅怀她的贡献。梁思成整理她的遗稿,继续古建工作。她的遗产是那些书和数据,推动中国建筑现代化。她的一生从美人到建筑师,短但充实,没白活。她的故事告诉人,才华得用在刀刃上,不然就浪费了。她的结局虽早,但留下的东西经得起时间考。

![[点赞]这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭](http://image.uczzd.cn/13238487042392019175.jpg?id=0)