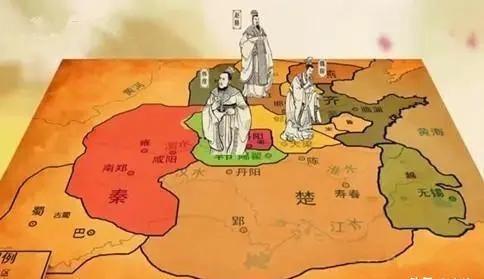

卫国为什么能成为持续时间最久的诸侯国?公元前1115年的朝歌城,周文王第九子康叔接过象征诸侯权力的青铜礼器,在商朝旧都的废墟上建立起卫国。 这个看似普通的分封仪式,却开启了中国历史上持续时间最长的诸侯国传奇——当秦二世胡亥的诏书在公元前209年抵达野王城时,卫国已在中原大地上延续了整整907年,比周朝八百年的基业还要多出百年。 康叔治下的卫国,从建立之初就展现出独特的生存策略。面对商朝遗民的复杂局面,这位周王室子弟创造性地实施"商政周索"的治理模式:既保留殷商祭祀体系安抚旧贵族,又全面推行周礼规范社会秩序。这种文化融合策略成效显著,卫国在西周时期迅速崛起,成为监控东方诸侯的战略支点。 春秋时期的卫国宫廷,上演过比任何权谋剧都精彩的戏码。卫庄公父子为争夺君位引发持续内乱,卫懿公因痴迷仙鹤导致"鹤将军"典故流传千古——这位国君甚至给仙鹤封官赐爵,最终在狄戎入侵时因军队哗变被分食。 但正是这些看似荒诞的闹剧,折射出卫国在强邻环伺下的生存困境,当晋国、楚国、齐国等大国在中原展开拉锯战时,卫国选择以"柔弱胜刚强"的策略,通过频繁迁都避开战争锋芒。 进入战国时代,卫国的生存艺术达到巅峰。公元前629年,晋国攻取卫国73座城邑,却意外留下濮阳作为"文化飞地";公元前254年,魏国吞并卫国后仍保留其宗庙祭祀;就连以铁血著称的秦国,在统一六国时也特意绕过这个弹丸小国。 这种反常现象背后,是卫国精心编织的外交网络——通过与鲁国联姻、向齐国纳贡、依附魏国军事保护,构建起多层次的安全缓冲带。 更耐人寻味的是,卫国虽弱小却人才辈出,商鞅在卫国出生长大,其变法思想深受卫国"杂糅百家"文化氛围影响;吴起在卫国完成军事理论体系的构建;吕不韦以卫国商人的身份完成"奇货可居"的政治投机;就连刺杀秦王的荆轲,其祖籍也能追溯到卫国。 这种"庙小神灵大"的奇特现象,让历代统治者对卫国既忌惮又敬畏。 作为周礼的重要传承地,卫国保存着完整的祭祀体系,其"卫多君子"的美誉甚至载入《史记》。当其他诸侯国忙着扩张领土时,卫国士大夫阶层专注于整理典籍、修订礼乐,这种文化坚守意外成为护身符——秦国统一天下后,特意保留卫国宗庙作为"周礼活化石",用以彰显文化正统性。 在河南濮阳西水坡遗址出土的蚌塑龙虎图案,被证实与卫国早期祭祀活动有关;淇县摘星台遗址中发现的青铜礼器群,其纹饰风格跨越西周至战国,印证了卫国文化传承的连续性。这些沉默的文物,诉说着一个弱小诸侯国如何在文化自觉中寻找生存支点。 当秦二世的诏书终结卫国宗庙祭祀时,这个存在了九个世纪的诸侯国悄然退场。但它的生存智慧仍在历史长河中泛起涟漪:从东汉末年公孙氏割据辽东,到五代十国时期的吴越国,再到近代某些微型政权的存续策略,都能看到卫国"以柔克刚"的影子。这种超越军事对抗的文化生存哲学,或许正是中华文明绵延不绝的密码之一。 站在淇河岸边回望,卫国的历史犹如一部精妙的生存教科书,它告诉我们:在文明演进的长河中,真正的强者未必是疆域最广、武力最盛者,那些懂得在夹缝中寻找生机、在变革中坚守本心的文明载体,往往能创造出超越时代的生命奇迹。卫国的九百年传奇,正是这种文明韧性的最佳注脚。