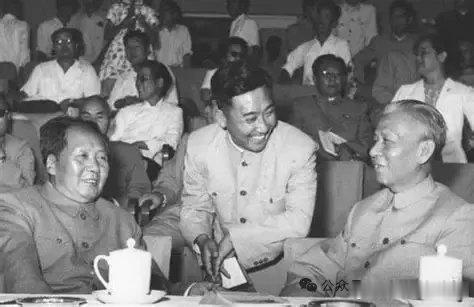

1953年毛泽东专列上接见张玉美,临别前拿出三样东西:这礼物咋样 “张玉美同志,进去吧,主席等你。”——1953年2月14日午后一时许,郑州站南侧的股道里,专列汽笛刚停,罗瑞卿推开包厢门,用这句话消除了来访者最后一点犹豫。 走廊很窄,车厢却安静得出奇。煤炉微微噼啪,混着车外的寒风声。张玉美在太行山区练就的硬朗劲,也被这份静谧磨成了几分拘谨。她记得自己鞋底蹭过木地板时的一声轻响,那是她与最高领袖第一次面对面的前奏。 毛泽东正在批改文件,粗铅笔夹在指缝,钢笔放在一旁,墨迹未干。他抬头,看见来人,笑着把笔放下:“县里事情多吧?先坐,别急。”这一句湘音未改的招呼,比准备好的条分缕析更管用,张玉美心里那股紧绷,刷地松了半截。 随后是一连串问答,节奏不快,却极有重点。毛泽东先让张玉美说互助组,再谈合作社,最后追着问妇女出勤率和劳动报酬。他几乎不插话,只偶尔“嗯”一声,把烟灰弹进搪瓷缸。张玉美讲到“托儿互助组解放妇女1881人”时,他抬眉:“数字记得准,好。”语气很轻,却听得出认可。 午餐时间被推迟到下午两点。四菜一汤,没花活:白菜烧豆腐、青椒炒肉丁、酱牛肉和一小碟湖南剁椒。主食是白面馒头,算是对山区客人的照顾。毛泽东举杯,两指微颤,酒液打了个旋儿:“辛苦一年了,先润嗓。”张玉美怕失礼,仰脖一口闷。她没想到领袖不停往她碗里夹菜,直到自己连连摆手,才算结束这一幕略带尴尬的“关照”。 饭后短暂休息。张玉美本想借机摘录要点,不料毛泽东抽出她的夜校笔记本,随手翻了几页,笑道:“字不差,继续练。”又问:“课本够不够?不够就写信。”这份关切,让她一时忘了自己只是个县长。不得不说,领袖的亲和力,往往在这些细节里才显分量。 三点重新开谈。毛泽东改用陈寿《三国志》做例子,提到吕蒙“士别三日,当刮目相看”,强调干部要读书。“你们太行山出过抗战名将,也要出女秀才。”他把书轻轻一合,目光落在张玉美脸上,“人多田少,办法得靠脑筋。”一句“办法得靠脑筋”,让她回去后决定把识字班扩至全县十四个区,这在后来效果奇好。 天擦黑,车灯亮。罗瑞卿示意该结束,但毛泽东还想听听“妇女评工记分”的细节。张玉美只好继续。谈完,毛泽东站起身,活动肩膀,忽然说:“给你留点念想。”他转身到书柜边,摸出一只旧烟盒、一罐紧压茶和一支钢笔,摆到桌上,“三样东西,不值钱,可实用。拿回去,给同志们看看,也给你自己写材料。” 张玉美愣了一下,连声称好,却不抬手。她怕越矩。毛泽东笑了:“别客气,工作需要。”见她仍迟疑,他把钢笔塞过去,顺势握手,掌心温热而粗糙。张玉美这才低声应了句:“多谢主席。”礼物轻,却沉得很。两年后她在全国妇代会发言,用的就是那支笔。 晚上七点整,列车汽笛二声长鸣,准备南下。毛泽东让警卫员联系地方政府送张玉美去招待所休息。临别前,他又说一句:“有事来信。”声音不高,却像钉子一样钉进记忆。第二天,她坐早班车回邢台,手里一直紧握那只烟盒——那是给县委机关准备的“流动奖励”,谁完成妇女劳动互助任务,谁就可以把烟盒放在会议桌正中央,一周为期。这个小小激励机制成了全县流传多年的故事。 1954年7月,北京,中南海勤政殿,全国第一次农村妇女工作会议。张玉美做第一个发言。与会者200余人,气氛热烈。她汇报完毕,走下台阶,迎面撞见毛泽东。他把掌心摊开,指尖还沾着烟草末:“钢笔写得顺手?”一句问候,现场哄然。那支笔刚好别在她胸前口袋,亮闪闪的。 此后几年,她又三次进京,参加八大及其二次会议。每回碰见毛泽东,对方都能叫出她名字,哪怕只是擦肩而过。试想一下,一个县委书记,在千里之外被国家领袖记住,无形之中,就给基层干部注入了多大的干劲。有人说这是领袖的记忆力惊人,我觉得更像一种政治态度——尊重最小单元的奋斗者。 1958年,国产第一辆“东风”轿车在怀仁堂前亮相。毛泽东兴冲冲地招呼:“张玉美,上车看看。”她顾及身边都是中央领导,轻摆手没去。事后她对同事调侃:“要真去了,怕我坐下就不敢动,还是算了。”语气轻松,却也透出那代人特有的分寸感。 1960年代初,太行山严重干旱,张玉美已调任专署。她写信到北京请求技术书籍。几周后,邮袋里出现十多本水利资料,夹着一张短笺,“望用得上。—泽东”。笔迹与当年笔记本扉页上的评语如出一辙,她对同事感叹:“钢笔有墨,事情就不会荒。” 回看专列一日的接见,内容不过农事、妇女、读书三件,却折射领袖把宏大命题压进有限时空的能力。礼物三样,价钱不高,却暗含“烟盒给群众、茶叶留清醒、钢笔写实践”之意。多年后,张玉美谈及此事,只说一句:“主席心细。”短短三字,信息量足以抵得上厚厚一本回忆录。