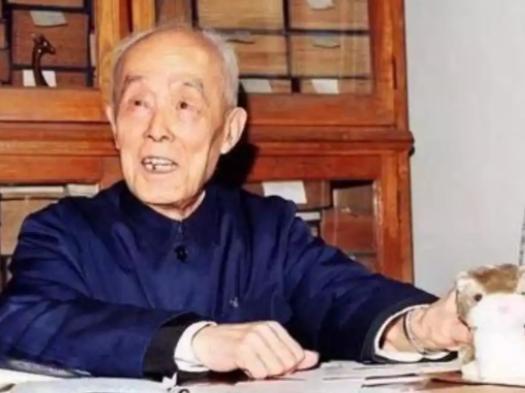

北大副校长季羡林曾说:“如果还有来世,我情愿不读书,不留学,不当教授,就待在母亲身旁娶个媳妇,生些孩子,种个田地,悔呀!世界上无论什么名望,什么地位,什么幸福,什么尊荣,都比不上待在母亲身边,即使她一字也不识!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 季羡林临终前,口袋里一直装着一张照片,那是他六岁时的模样,站在一座破庙前,瘦瘦小小的身体,满脸脏兮兮,手里紧紧攥着半块啃剩的树皮,这张照片,被他贴身带了几十年,别人看是纪念童年,他却始终觉得,那其实是他人生断裂的起点。 六岁那年,季羡林离开了家,他的叔父在济南做生意,觉得乡下教育太落后,就决定把他接过去读书,那时候,济南对一个乡下孩子来说,是个新鲜世界,他背着小包袱,跟着叔父走了,那天,母亲站在门口,手扶着门框,眼睛一动不动地望着他的背影,一直到他完全看不见了,才慢慢转身回屋,那一眼,成了他这辈子记得最清楚的一幕。 到了济南,就开始读书,他聪明又刻苦,很快在学业上脱颖而出,后来,考上了清华大学,再后来去德国留学,成为世界知名的东方语言学者,可这些年里,他回家的次数屈指可数,从济南到老家,再到北平,每走一步,就离家的方向远了一些,那时候的他,只想着学问,只想着往前走,从没意识到,身后有人在原地等了太久。 1932年,季羡林正在清华读大二,一天,有人带来一封电报,说母亲去世了,他手里的书掉在地上,脑子一片空白,他连夜买票,从北平赶回济南,再转车回老家,一路上几乎不吃不喝,到家的时候,天快黑了,门口的槐树叶子掉光了,地上是厚厚一层落叶,他推开门,院子里静得出奇,只听到狗的低鸣声,屋里摆着一口简陋的棺材,上面盖着块旧蓝布,母亲就躺在里面,再也不会说一句话。 那只狗,是母亲生前养的,他小时候回家,狗总是围着他跑,摇尾巴蹭他的腿,那天,那只狗安静地趴在棺材边上,毛上全是土和草屑,瘦得皮包骨头,他轻轻摸了一下狗的头,狗只是呜咽了几声,没有动,他忽然觉得,这只狗也懂得思念,也懂得什么叫做等。 那天晚上,他一个人坐在炕边,屋子里冷得像冰窖,他看着棺材,眼泪止不住地流,他想起母亲在煤油灯下缝衣服的样子,想起她早起做饭、夜里补衣的背影,他突然明白了,自己拼命追求的那些荣耀,其实换不来一次和母亲坐下来吃饭的机会。 留学德国的十年,是他学术上发展最快的时候,他在哥廷根大学埋头研究,精通多国语言,每天与书为伴,他去朋友家打印论文,朋友的女儿帮了他很多,那段日子,他心里也有过波澜,但他想到远在山东的妻子,那个和他几乎没怎么交流过感情的女人,想到她一个人带着孩子,照顾家中老人,他最终收起了那些念头,1945年,他带着博士学位回国,那一年,他的儿子已经长到十岁了。 回国之后,他在北大任教,继续研究佛学和语言,工作异常繁忙,家里的一切,还是妻子一个人操持,儿子对这个几乎不在家的父亲,很陌生,两人之间,始终没有真正的亲近过,后来,随着时间推移,隔阂越来越深,甚至到了晚年,父子之间还曾因丧葬和婚姻问题爆发激烈争执,那时候,他已经七八十岁了,却仍然无法在家里找到真正的安宁感。 他还有一个女儿,是国家重要的科研人员,做过很多重大项目,但天不遂人愿,女儿在五十多岁的时候,因癌症早早离世,他没能送走母亲,也没能多陪女儿几天,一个父亲,两次白发人送黑发人,这种痛,不是任何头衔可以抚平的。 他晚年的生活,渐渐变得沉寂,每天凌晨四点起床,读书、写字、喝茶,日子过得像机器,但有一天,儿子带着一个婴儿来了,那是他的孙子,一个刚出生的小生命,他看着那个孩子,突然感觉到一种从未有过的温暖,那孩子什么都不懂,只会咿咿呀呀地笑,可那笑容像阳光一样,照进他长年结冰的心里。 从那以后,他的脸上多了笑容,他会坐在阳台上晒太阳,看着孙子在地上爬来爬去,他会从书房里揪出一张宣纸,给孙子折纸鹤,他不再那么在意别人怎么称呼他,也不再那么执着于再写几本书,他开始明白,自己真正缺失的,是这些简单的陪伴。 有人问他对一生有没有遗憾,他说,如果可以重来,他宁愿不当什么国学教授,只想陪在母亲身边,让她过几年安稳的日子,他说得平静,但眼神里藏着太多无法言说的伤痛,他这一生,翻译了那么多语言,解读了那么多经文,却始终没能解开自己内心的结。 信息来源:《心安即是归处》——季羡林