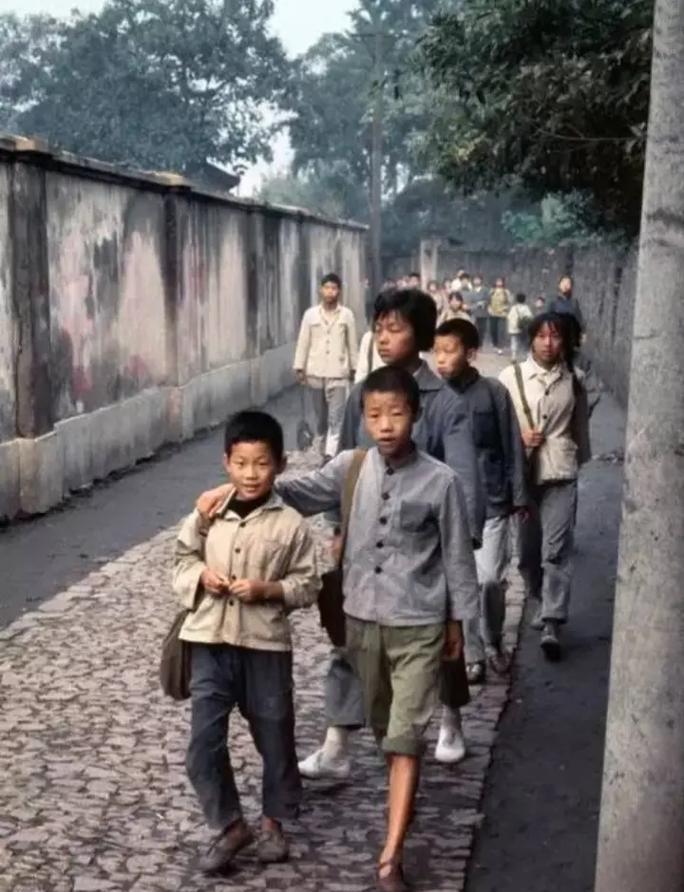

毛主席时代,民生问题基本上已经完善了,子女上学花极少的钱,没有钱也能上,全国扫盲,教育公平,各大队有小学,初中,大的大队甚至有高中,就是没有的也在不远的地方上学,再小的孩子从来没有家长接送。 那个年代,村的大队小学,就是村里几间闲置的祠堂改的,土墙、土炕,冬天得自己带点柴火去烧。老师是谁呢?高中毕业回乡的知识青年,或者是在旧社会读过几年私塾的老先生,咱们后来管他们叫“民办教师”。 那时候不叫学费,叫“书杂费”。一学期多少钱?几毛钱,最多一块多。要是家里真困难,这钱也能免了。有的地方,甚至压根不收钱,年底从生产队的工分里划拉一下,也就抵了。这是啥概念?就是说,只要你家是这个集体的一份子,集体就得管你家孩子的读书问题。这是一种刻在骨子里的共识。 这跟咱们现在动辄几万、几十万的学区房,一年好几万的国际学校,甚至是为了孩子上学全家都得勒紧裤腰带的状况是不是两个世界? 当然,那时候的“好学校”跟咱们现在理解的不一样。没有塑胶跑道,没有多媒体教室。但它有一个最大的优点:近。基本上每个大队都有自己的小学,大一点的公社就有初中,甚至高中。 最关键的是啥?安全。标题里那句“再小的孩子从来没有家长接送”,都是自己挂个布书包,跟村里的小伙伴成群结队地去上学,路上追蜻蜓、掏鸟窝,天黑了再唱着歌回家。谁家大人会去接送?根本没那个概念。 现在,哪个学校门口一到放学时间不是堵得水泄不通?爷爷奶奶、爸爸妈妈,一个个跟打仗似的。这份焦虑,不仅仅是怕孩子出意外,更是整个社会信任感的一种折射。那时候,整个村子就是一个熟人社会,东家孩子跑西家去吃饭,太正常了。谁家孩子在路上磕了碰了,路过的叔叔伯伯都会把他扶起来送回家。那种不设防的、纯粹的邻里关系,是今天住在对门十年都不知道姓啥的我们,很难想象的。 说完基础教育,咱们再聊聊“教育公平”。 现在我们谈教育公平,聊的是啥?是高考名额的分配,是城乡教育资源的差距,是“寒门再难出贵子”的焦虑。这些问题,说实话,挺让人头疼的。 但在那个年代,“教育公平”的目标非常朴素,也非常宏大:先让所有人都识字。 建国初期啥家底?文盲率高达80%以上。一个四亿多人口的国家,绝大多数人连自己的名字都不会写。这种情况下,谈什么工业化、现代化?都是空话。所以,一场轰轰烈烈、可以说是人类历史上规模最大的扫盲运动,就这么展开了。 怎么扫?不是光靠建学校。农闲时办“冬学”,晚上办“夜校”,田间地头立个小黑板就是“地头课堂”。我姥姥就是那时候学会认字的,她说,白天在地里干活,晚上就去村里的夜校,老师教的第一个词,就是“毛主席”,然后是“工农兵”,再然后是自己的名字。那时候的学习热情,是你没法想象的。因为对于他们那一代人来说,识字,就意味着睁开了眼睛,能看报纸,能懂文件,能不再受人蒙骗。 这场运动的效果有多惊人?到70年代末,中国的文盲率已经下降到了20%左右。短短三十年,几亿人摘掉了文盲的帽子。这背后,没有商业逻辑,没有KPI考核,靠的就是一种信念和强大的组织能力。它解决的,是一个国家最基础、最底层的公平问题。 当然,我们得实事求是地说,那个时代的教育,也有它的局限性。比如,师资力量确实薄弱,“民办教师”很多都是半路出家,知识深度肯定没法跟现在的科班老师比。教学内容也比较单一,政治色彩比较浓厚。 在那个一穷二白的年代,它首先要解决的是“有”和“无”的问题,是让占人口绝大多数的农民子弟,有书可读,有字可识。它可能无法把每个人都培养成精英,但它确实为整个国家国民素质的普遍提升,打下了一个谁也无法否定的基础。 我们今天的生活,物质条件比那个时候好了不知道多少倍。我们的孩子,能接触到的知识和资源,是那个年代的人做梦都想不到的。这是时代的进步,是毋庸置疑的。 但我们好像也多了很多新的烦恼。教育的“军备竞赛”愈演愈烈,从幼儿园就开始抢跑。家长的焦虑,孩子的压力,几乎到了一个临界点。国家这几年搞“双减”,顶层设计上也是想给教育降降温,回归它的本质。 这时候,我们回头看看那个年代的教育,不是为了要回到过去,那不现实,也没必要。而是想从中找到一些我们今天可能已经丢失,或者说被忽视了的东西。 忽视了什么? 是教育的普惠性。 教育的根本目的,是提升所有人的基本素质,而不是把人过早地分出三六九等,让一小部分人成为“人上人”。 是那种纯粹的社会风气。 孩子可以无忧无虑地走在上学的路上,邻里之间充满了守望相助的温情。 更是那种敢于直面挑战、解决根本问题的魄力。 面对几亿文盲,他们没有绕着走,而是用最直接、最笨拙,也最有效的方式,硬是把这块硬骨头给啃下来了。

风萧萧

走毛主席的路,走的更远更光明。

用户17xxx25

那叫村村有小学,社社有高中。