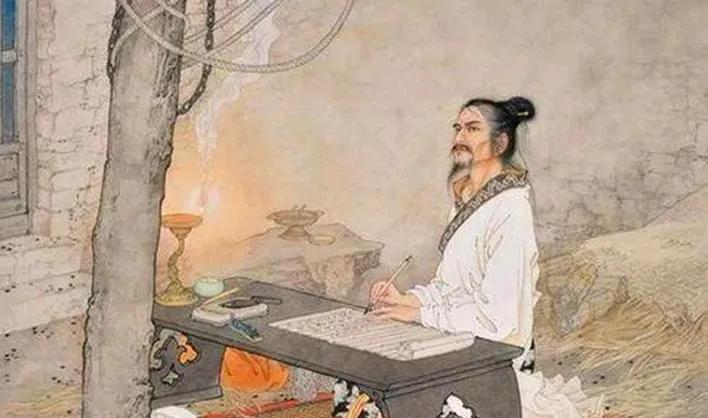

汉朝“铁面判官”张汤:酷到极致的法律改革者还是被误解的英雄? 今天,我们要揭开一段“汉朝酷吏”的神秘面纱,他就是那位让人闻风丧胆但又不得不佩服的“铁面判官”张汤,现在就一探这位“汉朝酷吏”的真实面貌,试图还原他复杂而又令人敬佩的一面。 张汤出生在一个官宦世家,父亲曾任长安丞,家学渊源,家风严谨。从小,张汤便对法律表现出浓厚的兴趣。或许是家族熏陶,亦或天赋异禀,他在少年时期就展现出超凡的法律天赋。传说他在少年时便能辨别刑狱案件中的细节,判断是非得失,犹如“刑狱天才”。他的聪慧和敏锐,让他在长安的官场中逐步崭露头角。随着年龄增长,他先后在长安吏、内史掾、茂陵尉等职位任职,逐步积累了丰富的办案经验,为日后成为“酷吏”打下了坚实基础。 随着才干的日益显露,张汤的声名逐渐传开。丞相田蚡看中了他的才能,极力推荐他担任侍御史。此后,张汤在处理一些重大案件时,展现出“雷厉风行”的审案风格。最著名的当属陈皇后巫蛊案和淮南王、衡山王、江都王谋反案。在这些案件中,他铁面无私、毫不手软,判决果断,赢得了皇帝的高度信任。有人说他“铁面无私”,也有人说他“酷到令人发指”。但无论如何,他的判决铁律无情,绝不含糊,彰显了他对法律的极致追求。这种风格虽引起争议,却也为国家稳定和法制建设提供了有力保障。 在升任太中大夫、廷尉、御史大夫期间,张汤不仅仅满足于审案,他积极参与国家的法制改革。尤其是在武帝推行币制改革、盐铁官营、算缗告缗等一系列措施中,他扮演了重要角色。为了打击豪强大族,强化中央集权,他主张用“苛刻”的法律手段,严厉惩治违法乱纪之人。比如,他推行的盐铁官营政策,不仅稳定了国家财政,还削弱了地方豪强的势力。用一句话总结:他用“苛刻”的法律,为汉朝的繁荣打下了坚实基础。虽然手段激烈,但目标明确——利国利民,维护国家长治久安。 然而,天有不测风云。元鼎二年(前115年),一场意外的举报将张汤推向了风口浪尖。有人指控他与属吏关系暧昧,勾结富商大贾,涉嫌贪腐。朝廷震惊之余,张汤被迫接受审查,最终被逼自杀。临死前,他家中仅剩五百金,全靠俸禄和赏赐维持生活。这一结局令人唏嘘不已。令人感到复杂的是,武帝后来觉得他可能是被陷害,平反了他的冤案,并诛杀了那些陷害者朱买臣等人。丞相庄青翟也因此自杀,整个事件充满了权谋与误解的色彩。这一切,似乎昭示着“酷吏”的悲剧命运——在铁血的执法背后,是一颗追求正义与国家利益的心。 张汤的法律风格极端苛刻,但他的初衷无疑是为了国家的长远利益。他与赵禹合作,编定了《越宫律》《朝律》,这些法律条文严苛至极,却也为汉朝的法制体系奠定了基础。有人说他是“酷吏”,也有人说他是“法治奠基人”。其实,他在完善汉朝法律制度、推行新政方面发挥了巨大作用。虽然手段“苛刻”,但目标“利国利民”。他的所作所为,或许正是那个时代对“强硬法治”的一种探索与尝试。 “铁面判官”张汤,究竟是个“酷到令人发指”的酷吏,还是“依法治国的英雄”?也许答案藏在历史的尘埃里。有人看到他的残酷,却忽略了他在法制建设上的巨大贡献;有人敬佩他的铁血,却未曾理解他背后那颗追求国家长治久安的心。 回头再看这段历史,也许我们应当用更宽容的眼光去审视那些“酷吏”。在那个刀光剑影、群雄逐鹿的年代,或许只有“苛刻”才能守护一片大汉江山。让我们记住这位“铁面判官”的故事,也许,正是那份铁血与执着,成就了汉朝的辉煌。 #历史# #历史冷知识# #历史人物# #汉朝历史人物#