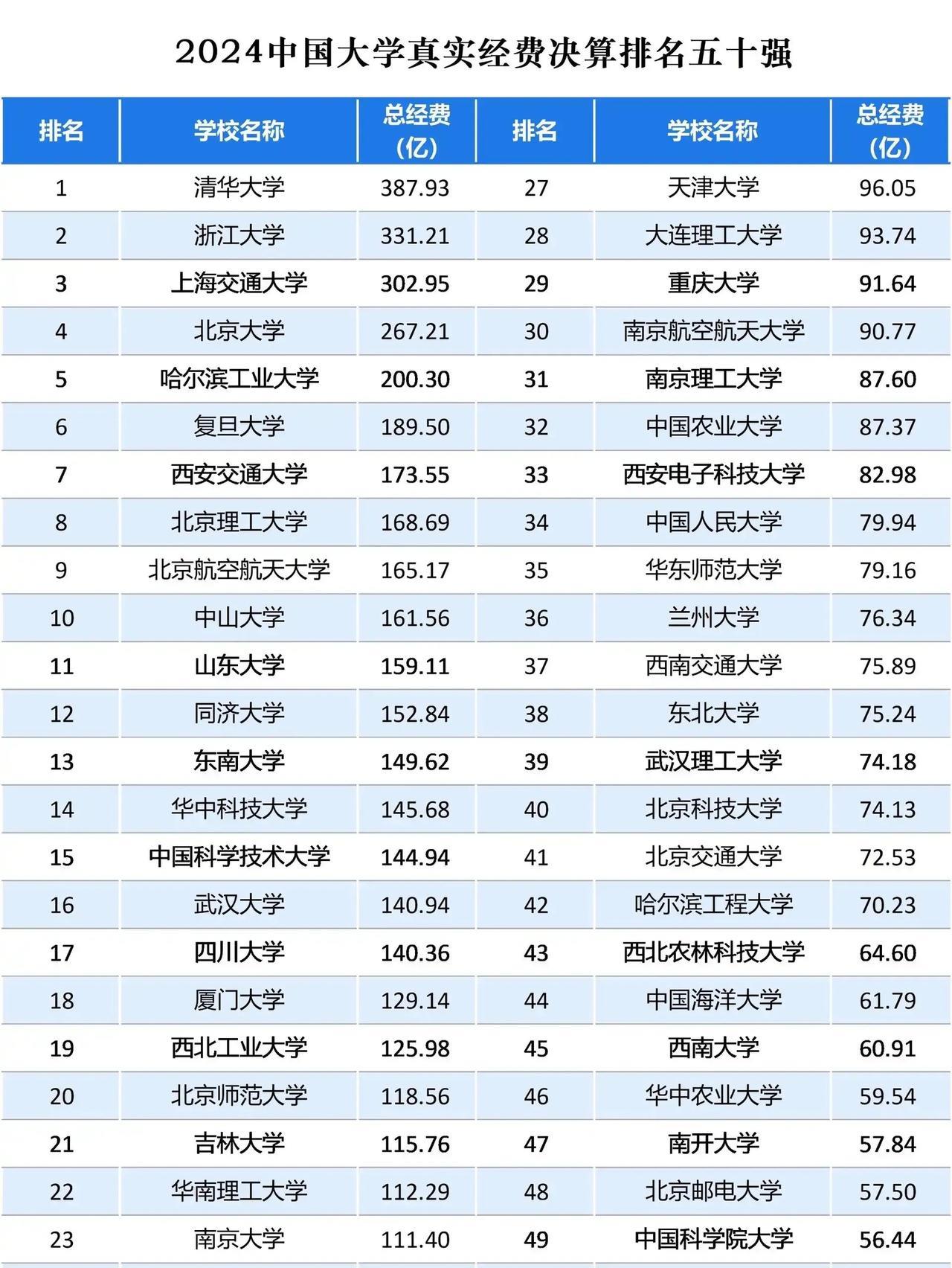

从今年 9 月起,不光捷克留学生没了额外生活补助,北京、上海、广州好多高校都发文,新生取消补助,老生的补贴也马上清零。这政策一出来,网友们都拍手叫好 —— 早就该这样了!中国要引进的是能干事的真人才,不是来当 "王子公主" 蹭补贴的,纳税人的钱可不能这么白白撒出去。 这次政策调整,可不是 “随便改改”。翻教育部今年发的文件就知道,核心是要从 “广撒网” 变成 “精准捞鱼”。过去这些年,不少高校为了冲国际排名,搞出 “来者有份” 的补助 — 不管留学生成绩好不好,只要来了就能领钱,有的还包住宿、免学费。 某 985 高校国际学院的老师说,2023 年他们学校有近 30% 的留学生绩点低于 3.0,却能每月拿 2000 元,“这钱本可以给本土学生买实验器材、搞科研,纯属‘资源浪费’。” 反观本土学生,想拿点补助简直 “难如登天”。 上海交大研究生张悦的日程表排得满满当当:早上 8 点进实验室,下午写论文,晚上还要参加学术沙龙,经常忙到深夜 11 点。去年她申国家奖学金,要跟 200 多个同学抢 5 个名额,最后靠两篇 SCI 论文才拿到 8000 元。“ 我们实验室有个泰国留学生,上课老缺席,论文刚及格,却能每月领 2500 元,还住单人宿舍。” 张悦说,大家不是反对留学生拿补助,是看不惯这种 “厚此薄彼” 的不公平。 为啥之前会有这种 “怪现象”?说白了是高校的 “排名焦虑” 在作祟。 某教育机构的数据显示,2020 到 2023 年,近 60% 的 “双一流” 高校把留学生补助提高了 15%-30%,就为了在 QS、THE 这些排名里 “好看一点”。 可效果呢?某沿海高校去年的就业报告里写着,留学生就业率比本土学生低 12%,一半人回国后 “找不到对口工作” 因为他们在学校里没参与过实际项目,纯属 “混了文凭”。 其实早在几年前,就有调整的 “苗头”。2022 年南京某高校给留学生发春节慰问金,没给本土学生,当时就引发热议;2023 年教育部巡视时,也指出多所高校 “留学生资助不规范”。 再加上现在中国缺的是 “实干人才”——人社部说新能源、集成电路这些领域缺口有 300 万,根本不需要 “蹭补贴” 的 “王子公主”,政策调整自然 “水到渠成”。 国际上,早就流行 “凭能领钱” 了。德国 2021 年就规定,留学生每学期得修满 24 学分,不然就停补助;加拿大搞了个 “精英计划”,只给读博士、研究方向契合产业需求的留学生发钱; 日本更直接,补助全往 “半导体、AI” 这些硬科技领域倾斜。教育学者说,全球引才都从 “抢数量” 变成 “选质量”,中国这么做,是 “跟上潮流”。 政策一改,好变化就 “冒了出来”。浙江大学今年新入学的留学生里,读硕士、博士的多了 18%,72% 选的是 “新能源材料”“跨境电商” 这些跟中国产业 “对得上号” 的专业。 来自尼日利亚的奥巴费米,就是冲浙大的光伏实验室来的 — 他本科时帮家乡建过太阳能电站,现在申了 “中尼联合科研项目”,每月能拿 2800 元补助,还能进实验室做研发。“我不是来蹭好处的,是来学真本事的,以后要把中国技术带回家乡。” 当然,政策也不是 “一刀切”。 对经济有压力的留学生,高校也有 “暖心措施”:清华设了 “勤工助学岗”,留学生帮管实验室、组织活动就能挣钱;上海外国语大学跟企业合作,给他们找 “线上翻译”“跨文化咨询” 的兼职。“既要讲规矩,也要有温度,不能让真有需求的学生为难。” 清华的老师说。 最关键的是,纳税人的钱终于能花在 “刀刃上” 了。 某高校财务处算过,今年留学生补助预算少了 22%,省下来的钱,40% 给了本土学生的科研项目,30% 更新了实验室设备,30% 搞了 “中外联合科研基金”。“不管是中国人还是外国人,只要能干事、能创造价值,就该支持。”。 现在去高校的实验室看看,经常能看到中外学生一起讨论实验方案;校园创业大赛上,留学生团队带着 “智能养老设备”“跨境农产品平台” 这些项目参赛的也多了。这才是大家想看到的:补助不是 “福利”,是 “激励”;引才不是 “凑数”,是 “找帮手”。 未来,肯定会有更多有真本事的留学生来中国,跟本土学生一起,为国家发展 “添砖加瓦” 这才是政策调整的 “真正意义”。