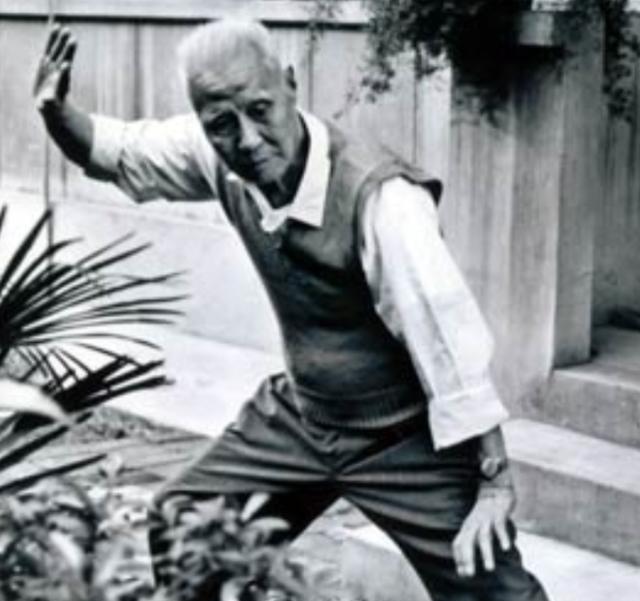

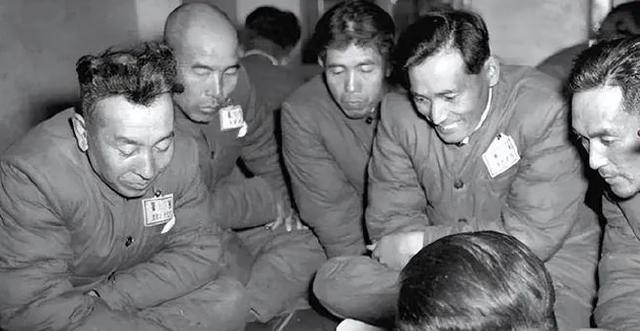

1959年,65岁的李仙洲饭量极大,一次能吃7个二两重馒头,五六个窝窝头,在功德林中有三得,吃得拉得睡得,这日又对沈醉讲“我是有名的大肚皮”,沈醉不甘示弱的回到“我的分量也不小。”而后两人便开始比饭量。 李仙洲原名李守瀛,后来就用字仙洲当名了。他小时候家里不算富裕,但也读了点书,早年干过小学老师。那时候的山东乡下,日子过得紧巴巴的,李仙洲教书几年后觉得没出路,1924年有个老朋友孟民言找上门,说你去考黄埔军校吧,我给你介绍。他一合计,就去了广州,顺利进了黄埔第一期。那批学员里不少后来都成了国民党大将,李仙洲也一步步爬上来,从排长干到团长,再到师长军长啥的。 抗日战争打响后,他带兵在前线跟日本人干仗,参加过几次作战,缴获过敌人的枪支弹药,立下些战绩。不过话说回来,那时候国民党军队内部派系林立,李仙洲属于山东系,跟蒋介石的嫡系不太一样,但还是混到了陆军中将衔,抗战胜利后调到第二绥靖区当副司令长官。主要管鲁中一带的事务,手下有几个军,兵力不算少。 1947年,解放战争正打得热火朝天,李仙洲接到命令,率部从鲁南往北推进,目标是莱芜一带。国民党那边以为解放军主力在南边临沂纠缠,结果陈毅和粟裕玩了个调虎离山,华东野战军突然北上,把李仙洲的部队围了个水泄不通。战役就三天时间,李仙洲的七个师,六万五千人马全军覆没,他自己也被人民解放军俘虏了。 这仗输得快,国民党内部后来还互相推责,王耀武说李仙洲指挥不当,陈诚那边也觉得李仙洲冒进。其实呢,里面还有国民党内部的潜伏人员韩练成起了作用,他当时是李仙洲的副手,故意拖延撤退时间,导致部队陷进去。 李仙洲被俘后,先押到东北佳木斯,那地方冬天冷得要命,零下三四十度,他有个怪习惯,坚持用冷水洗澡,士兵们看傻了眼。押送途中,还遇到国民党海军巡逻舰,本来有机会逃跑,但对方就问了几句放行了,没搜船。李仙洲就这样错过了逃脱的时机。 1949年后,李仙洲被转到北京的功德林战犯管理所,那里关了不少国民党高级将领和特务头子。功德林原是座庙,后来改成监狱,条件不算差,能吃饱饭,还组织学习啥的。李仙洲到那儿时已经五十多岁,在里面算是年纪大的了。他性格挺随和的,不像有些人那么顽固。日常里,他爱打太极拳,每天闲下来就练,别人玩桥牌或者散步,他不掺和,就自己慢慢比划拳路。还保持冷水澡的习惯,四季不改,不过年纪大了点,冬天就改成冷水擦身,不全冲了。沈醉呢,是湖南湘潭人,原是国民党军统局的骨干,戴笠手下红人,1949年在成都想起义没成,被抓了,也进了功德林。 沈醉在里面写回忆录,后来出了书,里面提了不少功德林的事。李仙洲和沈醉分到一个组里,组长是胡临聪,沈醉负责分饭菜啥的。1959年,李仙洲65岁了,身体还壮实,饭量大得惊人,一顿能干掉六七个二两重的馒头,或者五六个窝窝头。 有一天分饭时,李仙洲提起自己是大肚汉,沈醉觉得不服气,说自己食量也行,两人就比起来了。那天饭是籼米做的米饭,菜是土豆烧牛肉,牛肉少土豆多,他们私下叫这菜“赫鲁晓夫”,因为苏联那位说过类似的话。沈醉平时吃馒头窝头不那么猛,但米饭对他来说下饭,因为他是湖南人,爱吃米。反倒李仙洲吃惯了暹罗米,这种籼米觉得差点劲,吃得比平时少。结果俩人各吃了三碗,打了个平手。李仙洲就说了他的“三得”,其实不是三德,是吃得、拉得、睡得。意思是吃得多,拉得顺,睡得香,这才是真舒服。 沈醉问为啥加个拉得,李仙洲解释,吃多不拉是苦事,拉得多才痛快。 后来他们又比了几次,尤其是吃馒头窝头,李仙洲明显占上风,沈醉服了,说李仙洲确实是大胃王。沈醉自己也耐寒,冬天洗冷水澡,但听说李仙洲在佳木斯零下四十度还冲冷水,就佩服了。还有件事,有人骗李仙洲说冬天室外小便会冻成冰柱,得用棍敲,他好奇试了试,虽然没成柱,但尿落地就结冰,风一吹疼得慌,从此不敢冬天夜里在外头尿了。 李仙洲在功德林里挺佛系的,不争不抢,乐天知命。跟黄维不一样,黄维老研究永动机,顽固得很。李仙洲早年教书,性子温和点,进去后慢慢接受改造,积极点。功德林里战犯们分成组学习,李仙洲他们组跟杜聿明、王耀武那些不一样,他不掺和他们的牌局啥的,就自己过日子。 比饭量这事后,李仙洲继续他的习惯,沈醉也多了解了些李仙洲的过去。话说李仙洲在黄埔时,孙中山他挺佩服的,本来不想从军,是朋友拉着去的。后来在国民党里,山东三李之一,另外俩是李延年、李玉堂啥的。他抗战时打过日本人,功绩有,但解放战争时站错队,被俘了。功德林生活让他反思不少,年纪大点,身体还行,吃睡拉都好,说明心态稳。沈醉回忆录里写得清楚,这俩人相处一年多,沈醉从李仙洲身上学到点乐天的东西。比饭量不算啥大事,但反映出功德林里战犯们的日常,日子过得平淡,但也得面对现实。