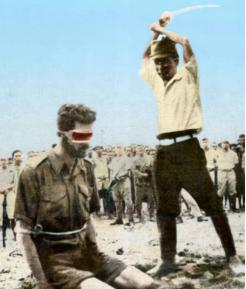

1943年,一个日本人砍下一个男人的脑袋,结果,因为这张照片,10万日本人全部都被枪杀,这个男人是谁? 1943年4月17日,在新几内亚岛上,一名一名被俘盟军飞行员惨遭日军公开斩首。 行刑照片的传播,点燃了太平洋战场上最炽烈的复仇之火! 这名飞行员名为乔治·伦纳德,隶属于盟军情报单位。 1943年4月17日,他在执行任务时被俘。 日军为宣扬所谓“武士道精神”并震慑对手,决定在数千士兵围观下对其公开处决。 在数千名日军士兵围观的刑场上,被反绑在木桩上的盟军飞行员昂首挺胸。 日军中佐山田义夫挥舞祖传武士刀,在数十台相机快门声中完成这场残忍的表演。 有记载称,就义前他仍高昂头颅,高呼历史必将审判罪行。 然而,残暴并未止步。 日军将其首级悬挂营门示众三日,并允许数十名记者拍摄记录。 事后,照片登上《东京日日新闻》头条,作为“皇军武威”的证明大肆宣扬。 他们未曾料到,这些影像将成为复仇的导火索。 1944年,美军在缴获的日军档案中发现这批高清照片。 太平洋舰队司令尼米兹上将,下令复制这些照片分发给所有登陆部队。 帐内一片死寂,太平洋舰队司令尼米兹上将下令要求在战前简报中宣读受害者的遗言。 消息传至澳大利亚,举国震怒。 《悉尼先驱晨报》以“这就是投降的代价”为题刊发照片,瞬间唤醒民众对珍珠港袭击和达尔文港轰炸的痛苦记忆。 澳大利亚总理柯廷公开誓言,“血债血偿!” 短短数周,这个人口仅七百余万的国家,迎来百万参军热潮。 参军人数突破百万,军工产能急升37%。 前线作战方式随之剧变,机枪手不再接受日军举白旗投降,喷火兵清剿坑道时毫不留情,医疗兵有时对重伤日军不予施救。 一种为同胞复仇的集体情绪,席卷整个太平洋战场。 复仇怒火在新几内亚战场找到完美宣泄口。 盟军对日军第18军实施"车轮行动",采用孤立战术切断所有补给线,将十万日军困于热带雨林自生自灭。 雨季成为盟军最可靠的"天然盟友",雨季带来疟疾与登革热,而盟军士兵备有奎宁,日军却只有绝望。 绝望笼罩着丛林中的日军。 弹尽粮绝后,为生存而分食战友的惨剧时有发生。 许多士兵因伤病缠身,最终选择以刺刀自尽。 至1945年1月战役结束,这支曾经十万之众的部队,仅剩不足两千人存活。 战后统计显示,直接交火造成的死亡不足百分之五,绝大多数人死于饥饿、疾病与自相残杀。 那张炫耀暴行的照片,最终换来十万条性命的代价。 纵观二战史,日军对待战俘的暴行早已罄竹难书。 南京屠杀、巴丹死亡行军、新加坡肃清、沈阳战俘营的人体实验等等。 而新几内亚的结局,成为历史上因一张照片引发最惨烈连锁反应的案例之一。 澳大利亚战后清算战犯时尤为坚决,处决了140名乙、丙级战犯,数量为盟国之最。 他们甚至一度要求审判天皇裕仁,虽被美国劝阻,但其态度已然载入史册。 如今在珍珠港太平洋航空博物馆,受害者染血的飞行服与行刑照片并列展出,说明牌上"他用头颅点燃复仇之火"的字样令人动容。 堪培拉战争纪念馆将这张照片永久陈列,入口处镶嵌的日本国旗图案,让每位参观者都能践踏而过。 它不再代表日军的武威,而是成为勇气、牺牲与历史正义的永恒警示。 暴行终将反噬,复仇的火种,往往由施暴者自己点燃! 这场因一张照片引发的复仇行动,展现了战争中最残酷的因果循环。 它既是对特定暴行的回应,也是长期积压仇恨的总爆发。 历史证明,任何挑战人类文明底线的行为,终将招致毁灭性反击。 新几内亚的十万枯骨,至今仍在警示着和平的珍贵与战争的残酷。 主要信源:(国家历史出版社——《第二次世界大战澳大利亚战役实录》海外网——澳战争纪念馆展出手工编织罂粟花纪念一战士兵)