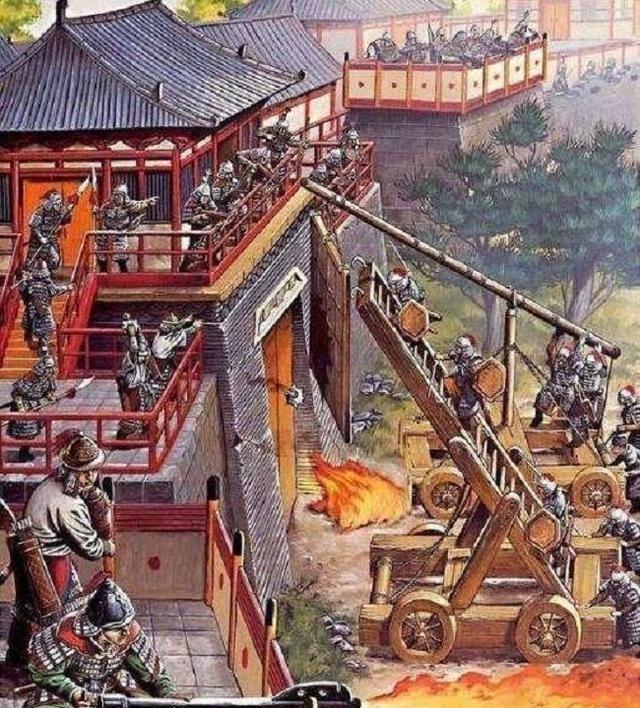

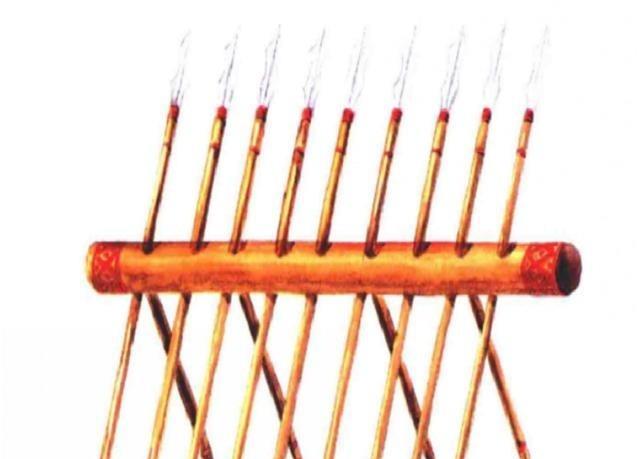

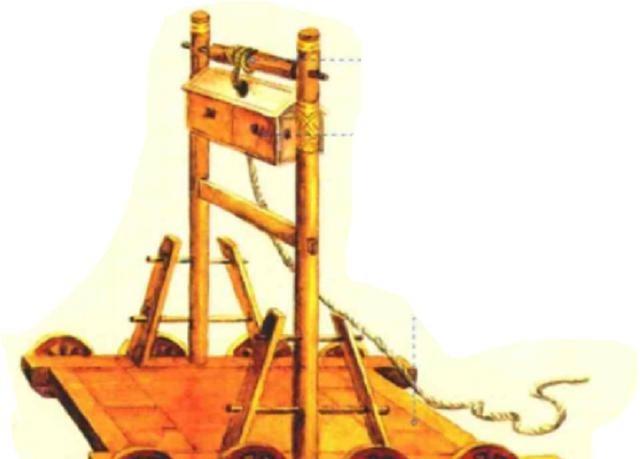

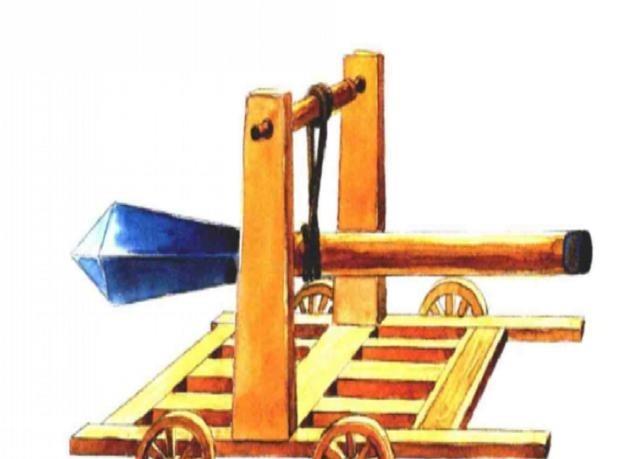

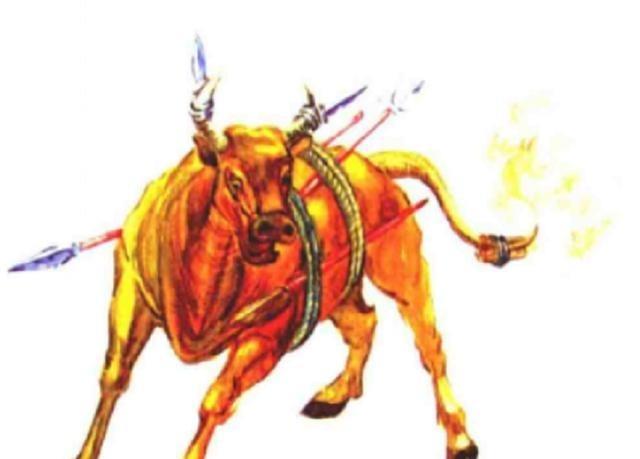

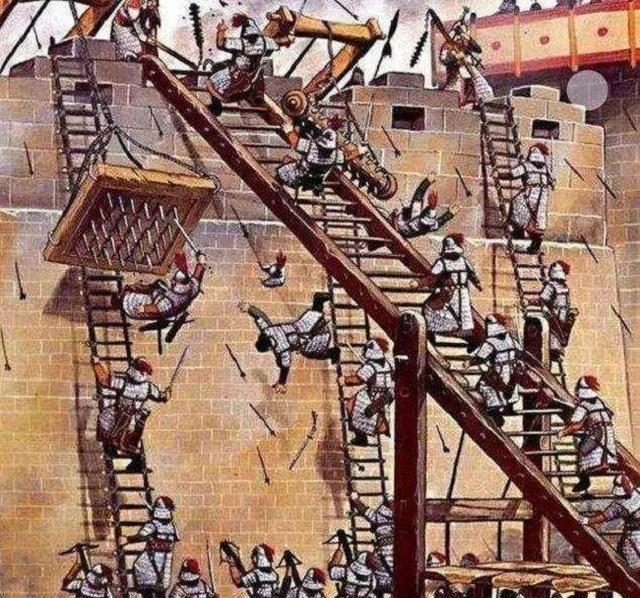

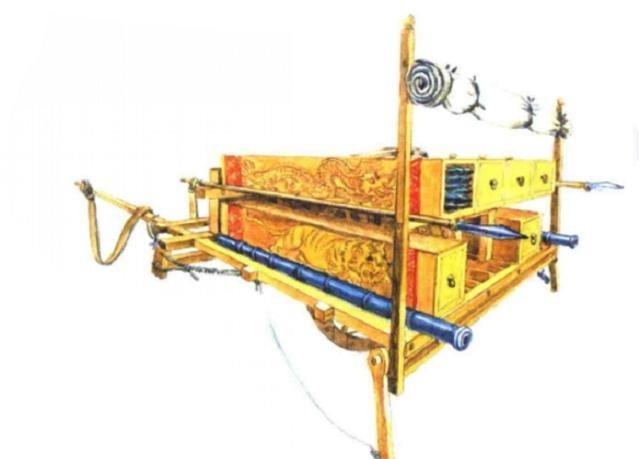

古代士兵守城时,为何是往下扔热油石头,而不直接将梯子推倒? 在古代战争片段中,攻城一方往往借助云梯攀爬城墙,守城士兵却选择投掷石头或泼洒热油应对。这种选择看似费力,实则隐藏着深层战术考量。为什么不直接推倒梯子?这个疑问牵扯到云梯的设计与战场实际,揭开它能让人重新审视古人智慧。 中国古代战争从商周时期开始,云梯作为攻城工具逐步演进。最初,云梯仅是简单木制结构,但到战国时代,已发展为带轮子和钩子的复合器械。轮子便于运输和定位,钩子能紧扣城墙边缘,确保稳定性。这种设计源于作战方式转变,早期的车战转为步兵为主,城池攻防变得频繁。攻方需要快速接近并攀登,云梯满足了这一需求。 守方则加强城防,如加固城门和墙体,以应对这些工具。云梯的材料多用坚硬木材或竹子,重量适中,便于携带,却足够耐用,能承受多名士兵同时攀爬。攻城时,云梯不止一架,通常多架并用,分散守军注意力。 这种多点进攻策略,让守方难以集中力量应对单一目标。云梯还兼具侦察功能,从高处观察敌情,进一步提升攻方优势。整体而言,云梯的出现反映了古代军事技术的进步,推动了攻守双方的战术创新。 云梯的结构设计是守城士兵不直接推倒的主要原因之一。古代云梯并非简单梯子,而是配备抓钩和固定装置的工程器械。梯顶的钩子嵌入城墙,底部通过轮子或支架稳固地面,形成斜角支撑。推倒需巨大力量,尤其当梯上已有士兵攀爬时,额外重量使之更难撼动。守军若尝试推动,必须多人协作,但城头空间有限,无法容纳足够人力。 另一个关键因素在于战场风险。守城士兵推梯时需暴露身体,易遭攻方弓箭射击。攻城部队通常在云梯接近时,用箭雨或投石机掩护,守军贸然靠近墙沿,可能被下方射手瞄准。梯上士兵携武器,若守军伸手推动,还可能被拉下或直接对抗,导致近身肉搏。古代城墙设计强调防御,士兵多藏身垛口后,投掷物体无需完全暴露。热油作为补充手段,沸腾后倾倒,能覆盖大面积,烫伤皮肤并渗入铠甲,迫使士兵退却。泼油后投火把,可点燃梯身,尽管云梯有铁皮防护,仍难抵高温破坏。这种组合攻击,不仅针对梯上个体,还能驱散下方部队,减少后续攀登。历史上,如三国时期郝昭守城,用火箭焚烧云梯,证明火攻的有效性。守方选择这些方法,源于对风险的权衡,避免无谓牺牲。 守城战术还考虑整体战场布局。攻方往往部署数十架云梯,同时在多段城墙进攻,迫使守军分兵应对。单一梯子推倒后,攻方可迅速重架,而守军精力耗费巨大。石头和热油则能多目标打击,一次投掷覆盖整架梯子,效率更高。 石头砸中可碎裂梯级,热油腐蚀连接部件,长期削弱云梯结构。古籍记载,如《墨子》中描述的防御策略,强调用火和重物对抗云梯,而非直接破坏。这些方法源于实战经验积累,适应冷兵器时代的技术水平。 守方还结合其他工具,如弓弩射击或滚木礌石,形成多层防御体系。云梯的弱点在于木质易燃,热油火攻正好针对此点。整体战术强调消耗敌军,守城一方凭借地利,拖延时间等待援军。这种策略在宋代尤为突出,云梯改进后,守方相应提升火油使用频率。 随着时代变迁,云梯的作用逐渐减弱。从唐宋到明代,火器兴起,炮火能直接轰击城墙,取代了攀登需求。守城方转用火炮反击,云梯因笨重和易毁而被淘汰。明代以后,战争形态转向火力主导,冷兵器工具淡出主流。 云梯的兴衰见证了军事技术的演进,从简单攀登到复杂工程,再到被新技术取代。守城士兵的选择并非随意,而是基于结构、风险和效率的综合判断。这些历史细节提醒我们,古人作战讲究实用,避免冒险行为。石头和热油的运用,体现了防御的智慧,远非影视剧中简化场景可比。 回顾古代守城战术,云梯防御的精髓在于平衡攻守。推倒梯子看似直接,实则隐患重重,而投掷石头热油则更安全有效。这种选择源于实战积累,推动了军事工具的迭代。历史证明,技术进步总会重塑战场规则。