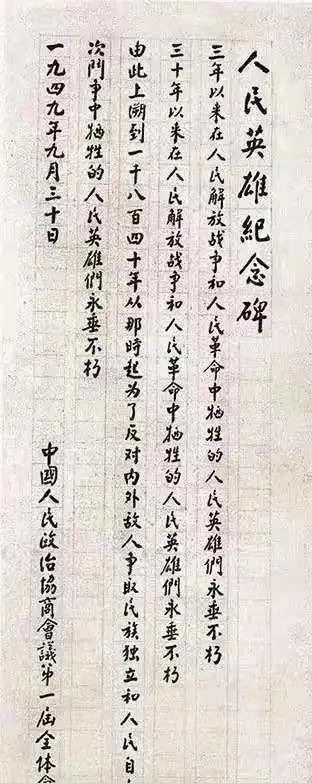

1949年,毛主席给出指示:人民英雄纪念碑,不允许提及中国共产党,也没有解放军,毛主席起草纪念碑内容,周恩来书小楷字体碑文 人民英雄纪念碑的兴建源于1949年9月中国人民政治协商会议第一届全体会议的决议。那次会议通过了建立纪念碑的决定,旨在缅怀从1840年以来在中国历次革命斗争中牺牲的英雄们。会议结束后,选址工作立即展开。 最初考虑的地点包括中华门、前门楼子、东单广场和西郊八宝山等地。经过多方讨论和实地考察,最终确定在天安门广场。奠基仪式于1949年9月30日举行,位置最初定在广场中央稍南,后来因规划需要向北调整少许。 这项工程从一开始就体现了慎重态度,选址过程涉及城市规划专家的反复论证,确保碑体与周边环境协调。纪念碑的设计征集也随之启动,北京市都市计划委员会向全国发出通知,收到超过240份方案。 从中选出8份备选,通过竞赛确定了梁思成的设计方案。尽管有雕塑专家提出增加更多雕像元素的意见,但最终采纳建筑师的观点,强调碑体简洁以突出文字内容。材料选用青岛浮山花岗岩,经过测试确认其耐久性。整个准备阶段体现了集体智慧的结晶,避免了仓促决策。 碑文内容成为工程的核心。1949年,毛主席在会议期间给出明确指示,纪念碑文字不允许提及中国共产党,也没有解放军,以突出全体人民英雄的广泛意义。碑文由毛主席起草,总计155字,分三段表述:第一段指向三年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的英雄们永垂不朽;第二段扩展到三十年以来;第三段追溯到一千八百四十年,从那时起为反对内外敌人、争取民族独立和人民自由幸福在历次斗争中牺牲的英雄们永垂不朽。 这种结构涵盖了从鸦片战争到新中国成立的百年历程,强调时间跨度的连续性。起草过程源于毛主席对革命历史的长期思考,那段时间他根据会议氛围和过去经历,凝练出这些文字。 最初有人建议在碑文中突出中国共产党英烈,但毛主席否决了这一观点,认为纪念碑的根本目的是缅怀为国家民族牺牲的所有英雄,避免焦点偏移。碑文正面为毛主席题写的“人民英雄永垂不朽”八个大字,背面则由周恩来用小楷字体书写全文。周恩来前后书写40多遍,确保字迹匀称细致。这种分工体现了领导集体的严谨作风,碑文最终形式体现了平等缅怀的原则。 设计方案确定后,工程于1952年8月正式开工。碑体高37.94米,基座宽阔,碑心石重达100吨,从青岛运来。浮雕创作是另一重点,基座四周环绕10块浮雕,总长40.68米,刻画超过170个历史人物。主题从虎门销烟到渡江战役,涵盖近现代重大事件。每块浮雕先由艺术家制作泥塑模型,再由雕刻师在石材上复制,确保细节准确。 委员会成员包括彭真、梁思成和薛子正,他们负责协调各方意见。雕塑家与建筑家曾有分歧,前者主张以雕塑为主,后者坚持文字空间优先,最终方案平衡了二者。碑顶设计借鉴古建筑形式,小型屋檐状,整体结构稳固耐久。施工过程注重质量,工匠们层层组装碑身,接缝处处理严密。 1958年5月1日,纪念碑竣工,成为天安门广场的永久标志。这项工程历时近十年,体现了新中国初期的基础设施建设特点,资源有限但决心坚定。 纪念碑的意义在于其包容性。碑文不提具体组织和军队,体现了人民是历史创造者的观点。这种选择源于对革命本质的理解,革命胜利是广大民众共同努力的结果,而非单一群体功劳。毛主席的指示避免了狭隘视角,让纪念碑成为全民共识的象征。 从1840年鸦片战争开始,中国经历了多次抗争,无数无名英雄献身其中。碑文的三段式表述,正是对这些牺牲的概括,避免遗漏任何时期。工程参与者如梁思成,继续从事建筑保护工作;周恩来则在后续国家事务中发挥作用;彭真推动城市规划。纪念碑建成后,每年节日都有民众前来瞻仰,成为教育后人的场所。这种设计思路,在今天看来,仍有现实借鉴价值,提醒人们历史是集体记忆。 碑文的起草和书写过程,体现了简洁有力的表达风格。毛主席在1949年会议最后一天完成草稿,灵感来自对中国革命28年历程的总结。周恩来书写时,反复练习,确保小楷字体规范。这种合作方式,避免了个人化倾向,让碑文成为公共文本。纪念碑的选材和建造,也注重长远性,花岗岩的选择经多方测试,能经受风吹雨打。