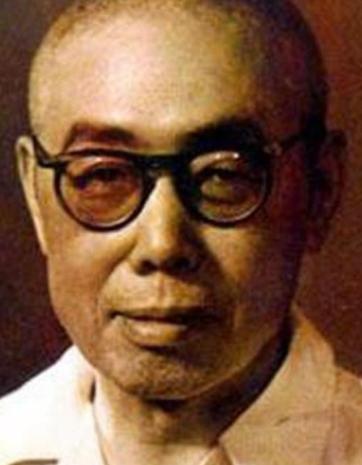

1968年,“国歌之父”田汉被永久开除党籍,最终在监狱中去世,许多人认为他是冤枉死的,七年后,田汉的妻子才得知真相,没过一年,她也随他而去。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 田汉生于1898年,湖南长沙人,家里并不富裕,早年丧父,家中靠母亲织丝维持生计,生活的辛苦没有将他压垮,反而像一块磨刀石,将他骨子里的韧劲打磨得更加锋利,他从小喜欢字画、戏曲,少年时代就开始尝试写诗、编剧本,没有人教,他就自己看、自己学,凭着一股子不服输的劲,硬是在困顿中走出了一条属于自己的道路。 十几岁的时候,他考入长沙师范学校,在那里遇见了启蒙老师徐特立,正是这段求学经历,让他意识到文艺不仅能抒情达意,更能成为表达社会不公、激发人民觉醒的工具,1916年,在舅舅的资助下,田汉远赴日本留学,原本家里希望他学成海军归国,但戏剧的魅力彻底吸引了他,他转学英语专业,开始接触西方的戏剧理论,莎士比亚、易卜生、契诃夫的作品给了他强烈的思想冲击。 在日本那几年,他不仅读书写剧,还结识了不少志同道合的朋友,他们谈艺术,也谈国家命运,在那个新思想狂飙突进的年代,田汉逐渐形成了自己对文艺的理解:不为娱乐,不为取悦,而是要为普通人发声,回国后,他没有选择安稳的教书工作,而是投身文艺创作,成立“南国社”,办杂志、写剧本、拍电影,一头扎进文化运动的浪潮中。 他不是那种坐在书房里写作的文人,而是愿意走进街头、走近百姓的人,他写的剧本,主题不是宫廷秘闻,而是普通人的苦难与觉醒,他改编传统戏剧,把古老的故事注入现实意义,他拍电影,也不是为了票房,而是为了传播思想,他不怕麻烦,不怕得罪人,更不怕失败,在他看来,只要还能动笔,就还能为这个国家做点什么。 1930年代,田汉参与创办中国左翼作家联盟,提出“文艺要为大众服务”的口号,他不只写剧本,还策划演出,组织文艺活动,甚至在战火纷飞的年代,带着剧团到各地巡演,在那个物资匮乏、交通不便的时期,他带着一群演员靠双脚和火车走南闯北,就是为了用戏剧点燃人们心中的火种。 1935年,他为电影《风云儿女》写下歌词——这就是后来被定为国歌的《义勇军进行曲》,歌词中的每一句,都像是从他经历的现实中提炼出来的呐喊,那些年他见过太多苦难,也见过太多沉默,他不想喊口号,他要用文字唤醒一个民族的意志,《义勇军进行曲》一出,立刻在全国传唱开来,成为抗战年代最有力量的声音。 除了创作上的高峰,田汉的情感经历也贯穿了他的一生,他的第一段婚姻,是和表妹易漱瑜的结合,他们曾一起私奔赴日、共同求学、创办杂志,是理想与爱情并存的搭档,可惜天不遂人愿,易漱瑜病逝,留下田汉独自面对未竟的梦想,第二段婚姻,他与黄大琳结合,却因为生活理念不同而分道扬镳,直到遇见安娥,一个不仅理解他的事业,还能并肩同行的伴侣,田汉才找到了真正意义上的灵魂依靠,安娥支持他的创作,也在他最艰难的岁月里始终陪伴左右,1956年,安娥中风瘫痪,田汉出差、开会都带着她,从未放弃照顾,这段感情沉稳而坚定,是他后半生最温暖的依靠。 然而命运并没有因此变得温柔,1950年代后期,他的剧作《谢瑶环》被视为“有问题”,后来风波愈演愈烈,文艺界开始清算“思想倾向”,到了1966年,一场更大的政治风暴突然席卷全国,田汉成为“重点批判对象”,被指责为“反动文人”,不仅被剥夺职位,还被关押审讯,那时候他年近七十,身体早已不堪折腾,患有糖尿病和高血压,依旧被迫接受长时间的质问与隔离。 1967年,他被秘密送往301医院,用“李五”这个化名住院治疗,至此,他彻底失去了自由,也失去了身份,1968年12月10日,田汉病逝,终年70岁,没有告别、没有葬礼,甚至连医护人员都不知道病床上的老人就是国歌的词作者,骨灰被简单处理,家人毫不知情,直到1975年,安娥才从别人口中得知田汉已经去世七年,当时她说了一句话:“他是有福气的,”这句看似矛盾的话,藏着不为人知的沉痛,因为在那个年代,活着的人往往比死去的更苦,田汉虽然死于不义,却也因此免于更深的侮辱。 1979年,国家为田汉平反,恢复名誉,他的骨灰盒里,只放着两样东西:《义勇军进行曲》的歌词和《关汉卿》的剧本,这两部作品,是他一生的见证,前者为国家立魂,后者为百姓立言,他没有留下华丽的墓碑,更没有什么豪言壮语,只有作品在时代洪流中继续发声。 信息来源:长沙发布——长沙这么红|“敌有枪炮,我有血肉”——“国歌之父”田汉)