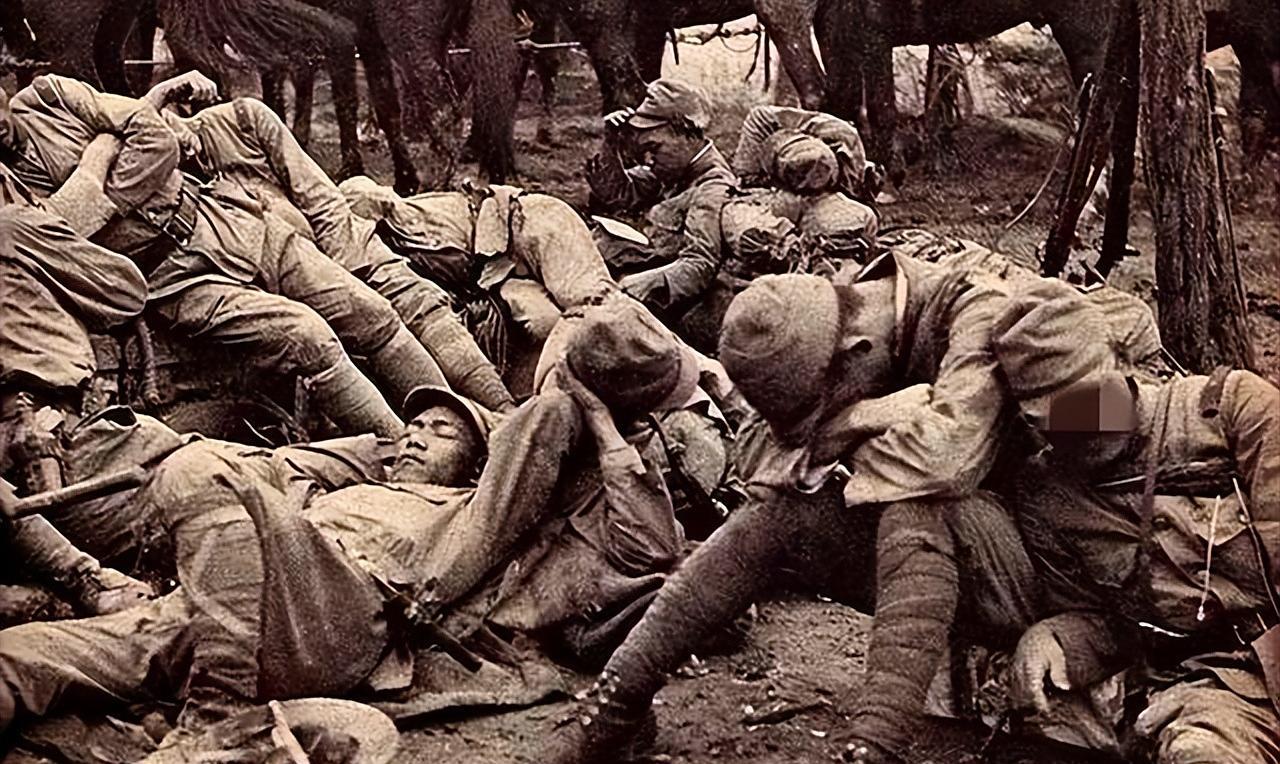

1943年,日军和伪军正在清理战场,一名伪军悄悄对躺着的人说:“别动,我们一会儿就走。”不久,日军和伪军均离开战场,这名重伤的八路军因此获救。这名获救的八路军是谁? 秦光这人,他不是啥普通兵。13岁就跟着红军闹革命,爬过雪山,走过草地,是从枪林弹雨里滚出来的硬茬。到1943年,他26岁,已经是八路军马颊河支队的政委了。战友们都半开玩笑地喊他“活烈士”,因为他命大,受过好几次致命伤,回回都能挺过来。 可1943年春天,在山东冠县,他差点就把这“好运气”用完了。 那会儿的鲁西北根据地,日子苦得能拧出水来。日军搞“铁壁合围”,疯了一样地扫荡。当时,日伪军从周边13个县调集了四千多兵力,像撒网一样,把秦光他们所在的张柳召村围得水泄不通。天上看飞机,地上跑坦克,那架势就是要一网打尽。 秦光他们心里清楚,硬拼是死路一条。唯一的活路,就是撕开一个口子,让大部队突围。 谁去当这个诱饵?秦光二话没说,带着手下最能打的二中队就上了。他们的任务,就是朝着敌人火力最猛的地方冲,把鬼子的注意力全吸引过来。说白了,这就是一支敢死队,拿命给战友换时间。 战斗打得有多惨?亲历者后来回忆,村子里的墙都被炮弹削平了,日军的敢死队端着刺刀往里冲,见人就杀,连老人孩子都不放过。秦光带着九十多个弟兄,迎着机枪和掷弹筒就往前冲。他亲眼看着副队长王左英被打成筛子,身边的战士一个接一个倒下。 他红了眼,抓起一颗手榴弹,大吼一声“跟我上!”,带头冲锋。手榴弹炸开了一个缺口,部队趁机突围出去一部分。可秦光自己,却被一颗子弹狠狠地打中了腰部,当场就倒在了血泊里。 倒下去的秦光,意识时断时续。他唯一能做的,就是装死。 战场安静下来后,日军开始让伪军清理战场。所谓的“清理”,就是挨个检查尸体,收缴武器,再给没死透的补上一刀。四周全是牺牲战友的尸体,躺在中间,听着刺刀划破皮肉的声音和敌人越来越近的脚步声,那是啥滋味? 秦光把心提到了嗓子眼。他听见两个伪军的脚步停在了自己身边,一个还用脚踢了踢他。他感觉那冰冷的刺刀尖,几乎已经碰到了他的皮肤。 完蛋了,他心想。 可就在这时,一个伪军俯下身,飞快地在他耳边用家乡话嘀咕了一句:“你躺着别动,我们一会儿就走。” 说完,那俩人就站起身,对着旁边已经牺牲的战友“装模作样”地捅了几下,然后就走开了。秦光当时就懵了,他不敢相信自己的耳朵。这句话,就像一道光,硬生生劈开了死亡的黑幕。 为什么?那两个伪军为什么要救他? 这事儿,其实恰恰反映了那个年代最真实的人性。咱们总说“汉奸”“伪军”,觉得他们铁了心给日本人卖命。但实际上,当时有大量的伪军,是走投无路的农民、被强抓的壮丁。他们穿上那身皮,可能只是为了混口饭吃,为了活下去。他们的枪口,或许可以对着战场,但心里那杆秤,始终知道谁是同胞,谁是侵略者。 就像那两个不知名的伪军,在刺刀落下的最后一刻,他们选择了良知。他们不知道自己救下的是一位未来的将军,他们只是在那一瞬间,做了一个“中国人”该做的选择。 日伪军撤走后,当地的乡亲们偷偷跑上战场,从死人堆里找到了还有一口气的秦光,用驴车把他抢救了回来。 那一仗,秦光带出去的九十多个兄弟,活着回来的只有十几个人,而且几乎人人带伤。他活下来了,但代价是沉重的。后来医生给他做手术,发现他腰里嵌着二十多块大小不一的弹片,当时的医疗条件根本取不干净。 这些弹片,就这么留在了他的身体里,陪了他一辈子。每逢阴雨天,伤口就疼得钻心。 可秦光从没把这当回事。他伤好后,又回到了战场,继续带着队伍打鬼子。从抗日战争到解放战争,再到抗美援朝,他一场没落下。新中国成立后,组织上多次安排他去大医院,想把弹片取出来。可专家会诊后都摇头,说弹片离大血管太近,风险太大。 秦光自己倒是挺看得开,他总笑着跟人说:“这都是战争留下的纪念,比勋章还金贵,是历史的见证。” 直到2019年,这位百岁老人去世,身上还带着那些弹片。 如今咱们站在2025年回望这段历史,各种抗战题材的影视剧层出不穷。但很多时候,我们看到的英雄过于“完美”,敌人又过于“脸谱化”。像秦光和那两个伪军的故事,恰恰提醒我们,真实的历史远比剧本要丰富和复杂。 它告诉我们,在那个民族危亡的时刻,有无数像秦光一样铁骨铮铮的英雄,用生命捍rou卫家国。也同样存在着一些身处灰色地带的小人物,他们在关键时刻的选择,同样闪耀着人性的光辉。 战争是残酷的,但人性中那点善良和不忍,却总能在最意想不到的角落里,开出花来。这或许就是咱们这个民族,无论经历多少苦难,总能一次次站起来的原因吧。 将军百战,弹片随身,那段“悄悄话”的温暖,或许比任何勋章都更能慰藉一个老兵的铁血人生。