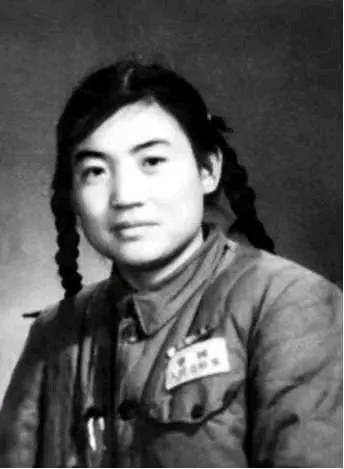

1994 年,“英雄儿女” 解秀梅因脑梗住院,欠下 3 万元医疗费,在医院准备停止治疗时,军区突然来电,要求全力救治,费用由军区承担! 1952 年春天,中南海怀仁堂里气氛热烈,伟人正接见从朝鲜前线归来的志愿军英雄们。献花环节进行时,一位扎着两条短辫的女战士捧着鲜花快步上台,站定后利落地行了个军礼,声音因为激动有些发颤:"毛主席!志愿军同志们问您好!" 这位女战士就是解秀梅,电影《英雄儿女》里王芳的原型。当年在朝鲜战场上,她可真是个铁骨铮铮的巾帼英雄。有一回敌机轰炸,手术所燃起大火,她愣是冲进火海把重伤员李永华背了出来,炸弹在身边炸开时,她用自己的身体护住伤员,胳膊都被炸得鲜血直流。平时行军,她背着和男兵一样重的装备,还主动帮战友扛米袋、打快板鼓劲,零下几十度的天气里,她把伤员冻僵的脚揣进自己怀里焐暖。这样的英雄,谁能想到几十年后会因为 3 万块钱的医疗费差点停药呢? 话说回来,解秀梅的遭遇其实折射出那个时代的无奈。1994 年正是中国医疗改革的试点阶段,“两江” 试点刚起步,大部分企业职工的医保还没健全,尤其是退休人员,看病全靠单位报销。解秀梅转业后在印刷厂工作,厂子效益不好,根本承担不起她的高额治疗费。3 万块在今天不算什么,但在 90 年代可是普通工人十年的工资。医院催缴费用时,她的家人急得团团转,要不是媒体曝光后军区介入,真不敢想会是什么结果。 不过这里面也有值得琢磨的地方。解秀梅是国家功臣,按理说应该有更完善的保障机制,可为啥非得等到欠费停药、惊动媒体才有人管呢?这就像老话说的,“平时不烧香,临时抱佛脚”。当年她在战场上舍生忘死,可和平年代的保障体系却没跟上,这不是打了 “英雄不问出处” 的脸吗?虽说军区后来承担了费用,但这种 “特事特办” 的模式终究不是长久之计。要是每个英雄都得靠舆论施压才能得到帮助,那制度的尊严又在哪儿呢? 其实解秀梅的故事也让我们看到,英雄的光环背后往往藏着普通人的辛酸。她晚年患上老年痴呆,连亲人都认不得,却还念叨着 “不能给组织添麻烦”。这种朴实的奉献精神,和那些躺在功劳簿上吃老本的人形成鲜明对比。可反过来看,组织是不是也该想想,怎么让英雄们在脱下军装后,依然能体面地安享晚年?毕竟,真正的敬意不是挂在嘴上的口号,而是刻进制度里的关怀。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。