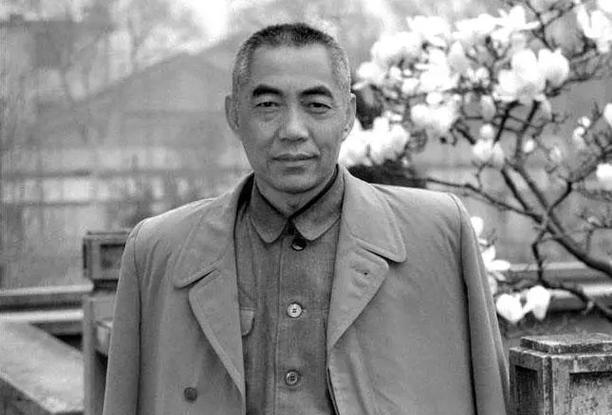

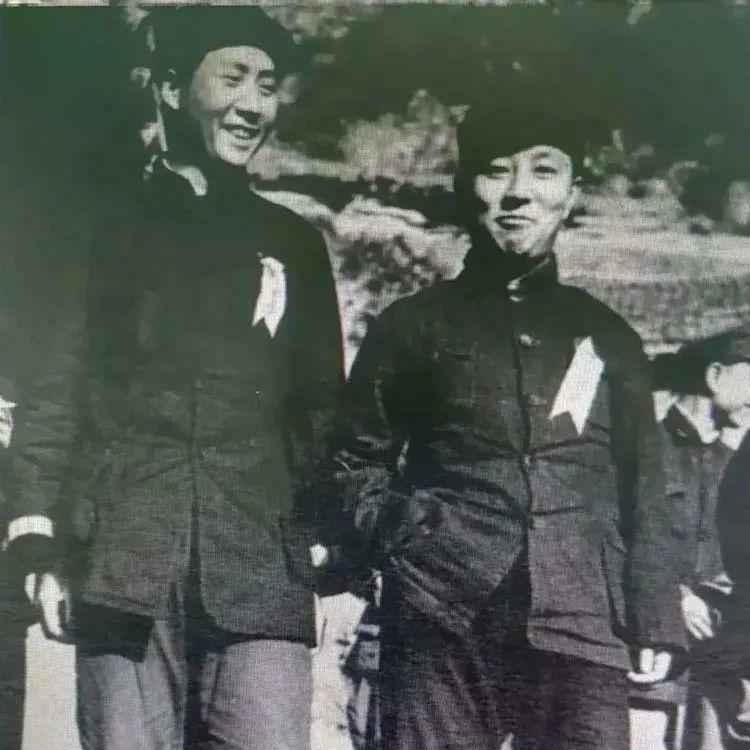

林斤澜一声反问震碎质疑:谁说浩然盛名难副?且看《金光大道》里的人物群像 —— 从执着奋进的农民到鲜活立体的乡村干部,每个角色都像从生活里走出来般真实可触,既刻着时代的鲜明烙印,又藏着人性的共通温度。这般能跨越岁月、仍让读者共情的典型塑造,何止撑起 “盛名” 二字?更是中国当代文学里不可替代的鲜活注脚! 在对浩然的评价中,赞扬之声不绝于耳 。许多人对他 “写农民,为农民写” 的创作宗旨给予高度肯定 。浩然出身农民,对农村生活有着深刻的理解和感悟,他的作品充满了浓郁的乡土气息 。他笔下的农民形象栩栩如生,仿佛是从农村的土地中生长出来的 。比如在《艳阳天》中,他塑造的萧长春、焦淑红等新一代农民干部形象,充满了朝气和活力,他们一心为公,为了集体的利益不惜牺牲个人利益,展现了社会主义建设时期农民的精神风貌 。而弯弯绕等中农形象,也刻画得十分生动,他们的自私、精明、小富即安等特点,让人忍俊不禁又深感真实 。这些形象让广大农民读者产生了强烈的共鸣,他们在书中看到了自己和身边人的影子 。 浩然的作品在农民读者中广受欢迎 。在那个书籍相对匮乏的年代,他的作品成为许多农民了解外部世界、丰富精神生活的重要途径 。很多农民将他的书视为珍宝,反复阅读 。一些农村地区还组织集体阅读活动,大家围坐在一起,听人朗读浩然的小说,感受其中的温暖和力量 。他的作品被翻译成多种少数民族语言,在少数民族地区也拥有众多读者 。他的作品不仅在国内畅销,还在国际上产生了一定的影响,被翻译成多种外文出版,让世界看到了中国农村的变化和中国农民的风采。他对农村生活的熟悉和对农民情感的准确把握,使他成为当之无愧的 “人民作家” 。 然而,也有不少批评者对浩然提出了尖锐的指责 。批评者认为,他的作品存在明显的倾向。在期间创作的作品,如《金光大道》,被批评为过度迎合当时的需要,成为宣传的工具 。作品中对阶级斗争的描写过于夸张和绝对化,将农村生活简单地划分为两个对立的阵营,忽视了生活的复杂性和多样性 。比如,高大泉等正面人物被塑造得完美无缺,而反面人物则被刻画得一无是处,这种简单化、脸谱化的人物塑造方式,使得人物形象缺乏立体感和真实感 。 文学性不足也是批评者关注的焦点 。一些评论家指出,浩然的作品在艺术技巧和表现手法上相对单一,语言较为直白、朴实,缺乏文学的美感和深度 。与同时代的一些优秀作家相比,他的作品在叙事结构、情节设置和人物心理描写等方面存在差距 。例如,在情节设置上,有时过于追求戏剧性和冲突性,显得不够自然流畅;在人物心理描写上,不够细腻深入,难以展现人物内心世界的丰富性 。 晚年的浩然定居三河,那是一个宁静而质朴的地方,与他笔下的乡村世界有着相似的气息 。在三河的岁月里,他的生活简单而充实 。他依然保持着对农村生活的关注,常常与当地的农民交谈,了解他们的生活状况和内心想法 。随着年龄的增长,他的身体逐渐衰弱,但他的思维依然活跃,对文学的热爱丝毫未减 。 在迟暮之年,浩然常常陷入对自己创作生涯的深深沉思 。他回顾自己从一个热爱文学的青年,一步步成长为备受瞩目的作家的历程,感慨万千 。他想起自己早年在农村的生活经历,那些与农民们一起劳作、一起生活的日子,是他创作灵感的源泉 。他意识到,自己的创作始终与农村、与农民紧密相连,这是他的根,也是他文学的灵魂所在 。他也反思自己在不同历史时期的创作,思考那些作品的得与失,以及它们所反映的时代精神 。 浩然晚年对自己不同时期的作品有了新的认识 。对于《艳阳天》,他依然认为这是一部具有重要意义的作品 。它真实地反映了农业合作化时期农村的社会风貌和农民的精神状态,展现了那个时代人们对社会主义的热情和向往 。他也承认,这部作品在艺术上存在一些不足之处,比如人物塑造可能过于理想化,情节设置有些简单化 。但他觉得,这些不足是时代的局限所导致的,在当时的历史背景下,他的创作更多地是为了宣传社会主义思想,鼓舞人们的斗志 。 对于《金光大道》,浩然的看法更为复杂 。他坚持认为,这部作品记录了中国农村社会主义改造的历史进程,具有不可忽视的历史价值 。他在创作时,是怀着对社会主义的坚定信念,想要展现农民在党的领导下走上合作化道路的艰辛与喜悦 。他也认识到,作品在政治化表达上有些过度,对阶级斗争的描写过于夸张,这使得作品在一定程度上失去了文学的艺术性和真实性 。他对自己期间的创作进行了深刻反思,意识到自己在那个特殊时期,受到了政治环境的影响,创作上存在一些偏差 。但他也表示,自己当时是真诚地相信那些理念,并且努力通过作品传达出来 。

![我真不行了[笑着哭]祝绪丹手滑](http://image.uczzd.cn/18223598918218721210.jpg?id=0)

![普俄出了两趟差胆子变大了[大笑]还是学会了搬起石头砸自己的脚吗[捂脸哭]华沙已要求](http://image.uczzd.cn/4465147355796550236.jpg?id=0)

![钊哥靠黑小米起家,后来飘了,啥都想说,谁都敢惹。[打脸][打脸][打脸]](http://image.uczzd.cn/8751239911063020116.jpg?id=0)