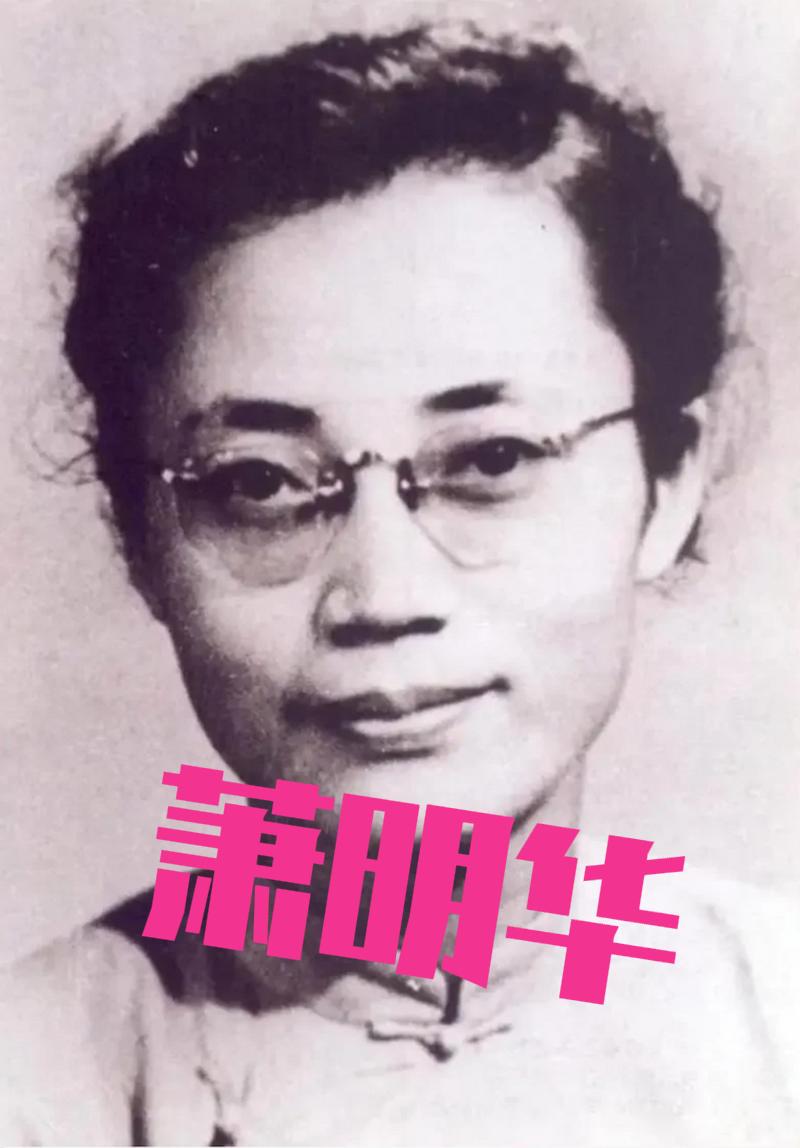

[太阳]1950年,台湾一名女地下党在宿舍被捕,临走前祈求,让她拿件衣服,敌人轻蔑的答应,随后,她在阳台取下一件旗袍,谁料她这个举动,让敌人追悔莫及...... (信息来源:百度百科——萧明华) 没有人知道,这件看似寻常的衣物,竟是她以命相托的最后暗号。这个看似寻常的动作是一句无声的诀别,一封用生命发出的最后密信。 萧明华并非天生的战士,在投身革命的洪流之前,她是浙江嘉兴水乡孕育出的一位文学少女,沉醉于《红楼梦》的字句与经典的意境。 因战火迁徙至四川求学期间,她的才情开始在《黄河》月刊等进步报刊上绽放。著名作家谢冰莹曾致信盛赞她的文笔,称其“有灵性,又有骨气”,预言她将来必有大成。 那时的萧明华,或许正规划着一条属于自己的文学道路:在北平师范学院深造,师从名家,用细腻的笔触书写时代。 然而,1946年冬日东单操场上的一声凄厉哭喊,彻底击碎了她的文学幻梦。 美军士兵强暴北大女生的“沈崇事件”,以及随后当局对学生抗议的镇压,让她痛彻地意识到,无论诗句多么美,都无法保护一个受辱的女孩,那一刻她手中的笔变得前所未有的沉重。 在她人生的十字路口,兄长的挚友、时任北师大教授的中共地下党员朱芳春,为她带来了思想的火种。他递给她的进步书籍。,闪耀着光芒,为萧明华提供了一个全新的宏大视角。 她终于明白,想要改变这个国家不只是写作那么简单,1947年9月,萧明华在入党申请书中郑重写下:“我愿意将我的一切献给人民的革命事业。无怨无悔。” 1948年,萧明华接受恩师台静农的邀请远赴台湾,在台湾师范学院的宿舍里,她与化名“于非”的朱芳春伪装成夫妻,一个是温婉的国文教师,一个是报社编辑。 在这重身份的掩护下,一个复杂的情报网络悄然运转。当危险步步紧逼,她选择自己留下,用一件旗袍作为信号,三天内指挥了17次紧急撤离,成功掩护了多位核心成员。 窗台上晾晒的衣物,构建了一套严密的暗号系统:旗袍挂在东窗,是“警报”;围巾交叉,意味着“同志暴露”;若只剩一只孤零零的袜子,那便是“我已被监控”。 当特务最终叩响她的房门,她平静地请求收回窗外那件旗袍。这一动作,既是发出“警报解除,可以撤离”的最后指令,也是对自己命运的坦然接受。 关于萧明华牺牲的细节,很多都不值得而知,但所有记录都指向了同一种结局:在经历了骇人听闻的酷刑后,这位年仅28岁的女子始终未吐露半点秘密,最终昂首走向刑场拒绝下跪。 在生命的尽头,她写下遗嘱:“就让我的遗骸留在台湾吧”,她渴望自己的灵魂能亲眼见证海峡对岸的统一。 而在半个多世纪后的2002年,她的亲人在嘉兴故里,为她立起一座石碑,碑上仅刻三字:“归来兮。” 她将忠骨融于未竟的事业,她的生命,从笔墨的清香,到书本的厚重,最终凝结于一件旗袍的沉默牺牲里。她以自己的方式,回应了信仰的召唤,也最终以传奇的形式,永远地“归来”。