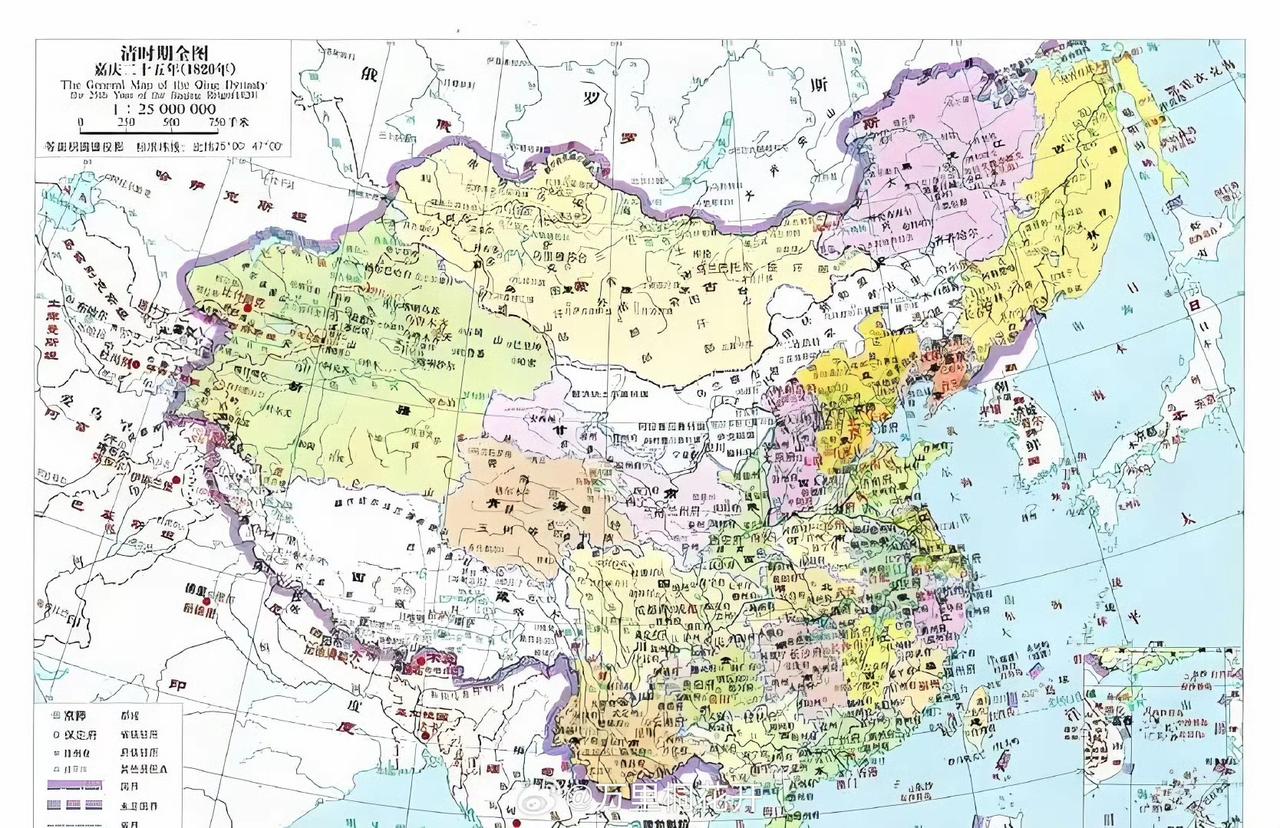

百年窗口期:大清如何为中国锁定西部半壁江山? 1884年,新疆建省的诏书送达迪化(今乌鲁木齐)时,没人能想到,这份看似寻常的行政指令,竟是清朝用百年时间,为中国西部疆域钉下的最后一颗钉子。若错过十七世纪末到十九世纪初的历史窗口,新疆、西藏、青海这数百万平方公里土地,或许早已脱离中国版图,沦为列强博弈的棋盘。 世界版图从王朝疆域向现代国界转型的百年间,清朝的每一步动作,都在与时间赛跑。1696年昭莫多战役后,康熙策马狼居胥山,不仅终结了噶尔丹的野心,更用多伦会盟的“保留封号却划旗界”之策,将喀尔喀蒙古纳入掌控。 要知道,彼时准噶尔势力正试图渗透草原,若晚走十年,蒙古很可能成为中亚强权的附庸,京师西北将永无宁日。三年前乌兰布通之战中,“红衣大炮”轰开的不仅是敌军防线,更是蒙古部落依附清廷的决心——这一步,掐灭了草原脱离中国的可能。 雪域高原的归属之争,同样在清朝的主动出击中尘埃落定。1720年,胤禵率清军护送七世达赖进入拉萨时,准噶尔扶植的傀儡政权正焚烧档案,试图销毁其染指西藏的证据。此前额伦特军队在藏北全军覆没的教训,让康熙放弃了前朝“仅靠册封”的松散管理,直接设立驻藏大臣。 “军事护送+行政介入”的组合拳,不仅断了准噶尔的念想,更抵御了沙俄通过中亚部落渗透喜马拉雅的野心。彼时英国东印度公司已在南亚布局,若清朝退缩,西藏恐将沦为列强殖民地。 青海的整合,藏着清朝巩固疆域的深层智慧。1723年罗卜藏丹津叛乱平定后,年羹尧推出的29旗制度,用石桩划定牧场、严惩越界者,从制度上割裂了蒙古部落联合的可能;更关键的是“移民实边”——陕甘农民带着谷种犁耙,在河湟谷地开出万亩良田。 这些阡陌纵横的耕地,比任何城墙都坚固:到雍正末年,青海汉人农户达数千家,与藏、回民族杂居共生,经济纽带一旦形成,再想分割便难如登天。 对准噶尔汗国的征战,更是清朝抓住历史机遇的巅峰之作。1755年清军进入伊犁时,准噶尔汗王达瓦齐还在巩乃斯草原酗酒,乾隆擒获他后却封其为亲王,“擒首抚众”的策略瞬间瓦解了准噶尔的抵抗意志。即便阿睦尔撒纳反叛,兆惠的“骆驼兵”也用准噶尔擅长的机动战术,穿越塔克拉玛干沙漠平叛。 更重要的是,清朝没有重蹈汉唐“只军事占领,无经济扎根”的覆辙——在天山南北设立17处屯田点,乌鲁木齐的粮仓能支撑大军三年,陕甘移民带来的耕作法与维吾尔族的坎儿井技术交融,让经济联系成为疆域稳固的基石。 1759年平定大小和卓后,乾隆推行的“多元治理”更显智慧:伊犁将军统管军政,北疆设八旗驻防,南疆保伯克制度却掌任免权,吐鲁番试行郡县制,这种“因地制宜”让新疆与内地的联系愈发紧密,到嘉庆年间,迪化商铺达百家,汉回通婚家庭屡见不鲜。 到了1792年,那只摆放在大昭寺的金瓶,成为清朝掌控西藏的关键符号。金瓶掣签制度不仅是宗教仪式,更是中央掌握活佛转世权的象征;章程中“西藏军队归驻藏大臣训练”“涉外事务经中央批准”的条款,彻底堵住了外部势力渗透的缺口——彼时英国东印度公司已在尼泊尔站稳脚跟,稍有松懈,西藏便可能脱离中国版图。 当1884年刘锦棠在新疆推行“裁兵分屯”,让退伍士兵变农民,迪化到喀什的驿站旁兴起新村落时,清朝百年经营的成果终于显现。从康熙多伦会盟锁定蒙古,到乾隆平定准噶尔巩固新疆,再到左宗棠收复新疆、推动建省,清朝的每一步都踩在历史节点上:准噶尔内乱时果断出兵,沙俄渗透前强化管理,列强环伺时坚决收复。 历史从无“如果”,但我们仍能清晰看到:若康熙错过多伦会盟,蒙古与西藏可能被准噶尔、沙俄瓜分;若乾隆放弃平定大小和卓,新疆会沦为英俄博弈的缓冲区;若左宗棠未能收复新疆,中国六分之一的土地或将永远失去。正是清朝抓住了那个“最后的窗口期”,用军事威慑、经济扎根、制度保障的三重手段,将新疆、西藏、青海牢牢嵌入中国版图——这份在近代疆域定型关键期的功绩,足以被永远铭记。

评论列表