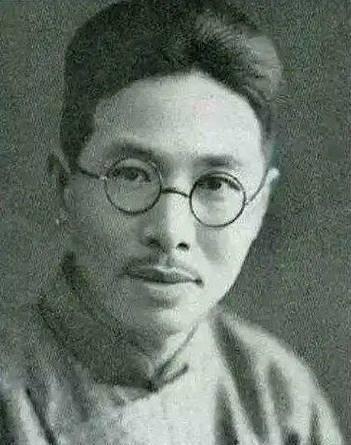

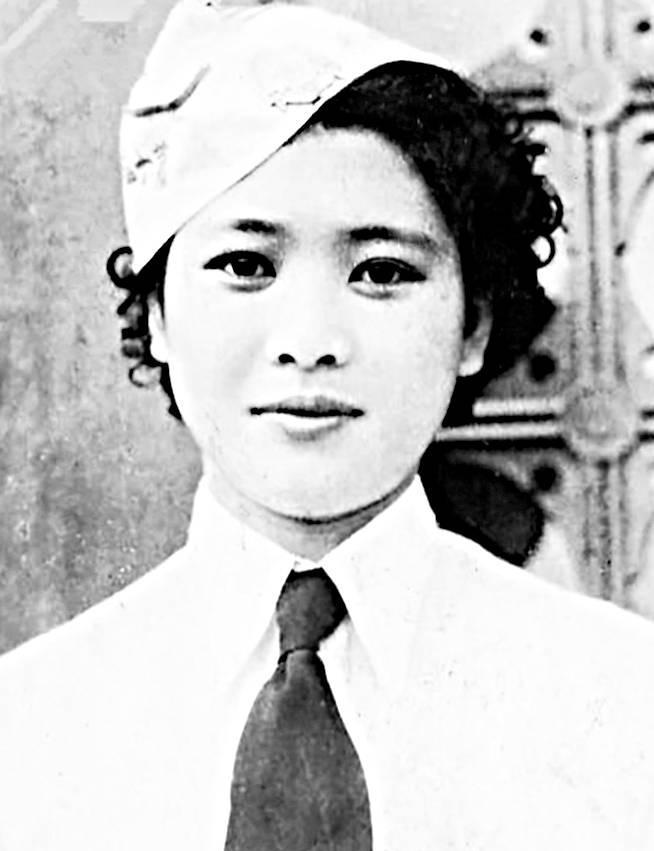

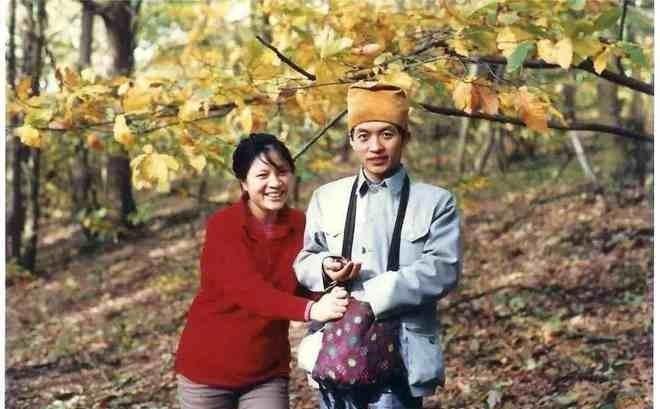

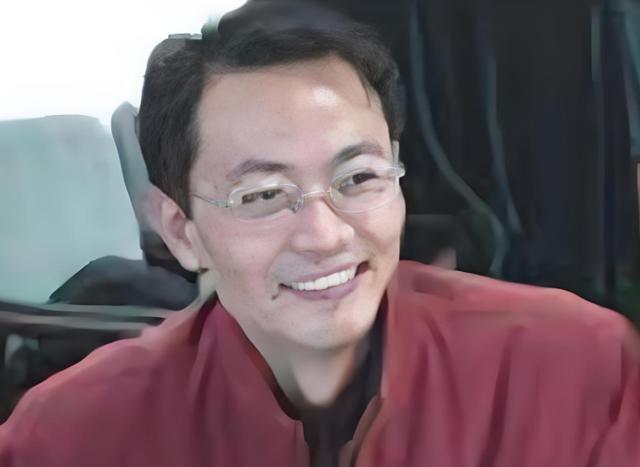

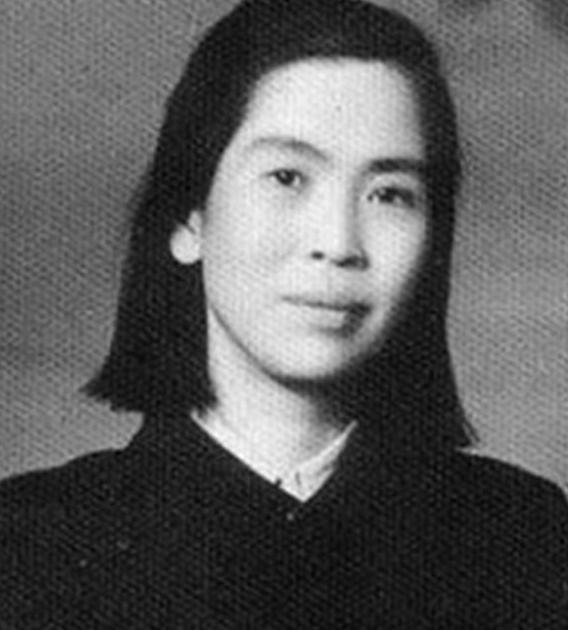

1936年,北大教授陈西滢冲进外国同事的房间,看见了妻子凌淑华衣衫不整地坐在床上。他神色镇定,给了妻子两个选择,让其一声不吭回了家。 凌淑华,这名字听着就温婉。她确实是含着金汤匙出生的。她爹凌福彭,是和康有为一科的进士,民国后也是袁世凯身边的红人。家里阔气到什么程度?1926年,凌淑华嫁给陈西滢,嫁妆里有一座带28间房的后花园。鲁迅先生当时都忍不住调侃一句,说陈西滢这下娶了个有钱人。 但凌淑华的资本,远不止是钱。 她家是当时北京的文化沙龙。齐白石、康有为是常客。她的国学和英文老师,是那个大名鼎鼎的怪才辜鸿铭。在这样的环境里泡大,凌淑华的才情就像浇了水的豆子,蹭蹭地长。她画画、写作,年纪轻轻就在《晨报》上发表小说,成了和林徽因、冰心齐名的才女。 这样的天之骄女,按理说,婚姻生活应该是顺风顺水的。可问题恰恰就出在这“天之骄女”的身份上。 她从小活在一个极其复杂的大家庭里。父亲妻妾成群,孩子一大堆。她是庶出,在家排行第十,从小就得学会察言观色、为自己和母亲争宠。她的女儿陈小滢后来回忆,凌淑华总说起家里姨太太之间用西瓜投毒这种事,真假不论,但那种环境的紧张和猜忌,是刻进她骨子里的。 这种成长经历,让她养成了一种极其矛盾的性格:她极度渴望被关注、被欣赏,但内心深处又充满了不安全感和疏离感。 她把自己包裹得紧紧的,连自己的丈夫和女儿都无法靠近。 陈西滢,这位从英国留学回来的青年才俊,北大教授,理性、克制,是欣赏她的才华的。两人一开始也是书信传情,琴瑟和鸣。可婚姻不是谈文学,是柴米油盐,是锅碗瓢盆。 婚后,陈西滢希望她能多操持家务,相夫教子。这对于一个习惯了众星捧月、渴望在事业上大放异彩的才女来说,简直是种“降维打击”。到了武汉大学后,陈西滢为了避嫌,甚至拒绝了妻子在自己任院长的文学院里任教。 生活上的苦闷,加上精神上的不被理解,让凌淑华的婚姻变成了一潭死水。她跟女儿抱怨过无数次:“一个女人绝对不要结婚!” 就在这个时候,那个能点燃干柴的火星出现了。 他叫朱利安贝尔,是陈西滢亲自聘请来武大教英国文学的年轻讲师,英国著名作家弗吉尼亚伍尔夫的外甥。他年轻、英俊、浪漫,会写诗,更重要的是,他毫不掩饰对凌淑华这位院长夫人的欣赏和迷恋。 一个是被丈夫“冷落”的寂寞才女,一个是热情似火的异国诗人。接下来的故事,你基本都能猜到了。 他们一起谈天说地,从文学到艺术。朱利安给了凌淑华久违的激情和被崇拜的感觉。凌淑华在写给他的信里,倾诉着婚姻的不幸,说自己“过去没有爱过”。 感情一旦失控,就如洪水猛兽。她甚至借着回北平探望老师的名义,带上了朱利安,把他大方地介绍给自己的朋友们,比如朱自清、闻一多。这在当时的文化圈,无异于一场地震。 纸终究包不住火。风言风语很快从北平传回了武汉。 于是,就发生了我们开头说的那一幕。 陈西滢冲进房间,看到的不仅是妻子的背叛,更是自己作为男人和丈夫的尊严被摔得粉碎。但他没有失态。他给了凌淑华两个选择:第一,离婚;第二,立刻和朱利安断绝关系,回归家庭。 这是一个极其艰难的选择。选一,意味着身败名裂,在那个时代,一个出轨的女人几乎没有容身之地。选二,意味着要杀死这段让她重燃生命热情的爱情,回到那个让她窒息的牢笼。 凌淑华选择了后者。 为什么?真的是因为她幡然悔悟了吗?恐怕不是。据后来的资料显示,她在那段时间发现,浪漫的朱利安似乎和另一个女子也有些暧昧。她骨子里的不安全感和猜忌心又冒了出来。她不相信这个年轻的英国人能给她一个确定的未来。 两害相权取其轻,她选择了那个看起来更“安全”的选项。 而朱利安呢,不久后也离开了中国,1937年在西班牙内战中战死,年仅29岁。他曾说自己一生有两个愿望,一个是拥有一个漂亮的情妇,一个是上战场。说来也巧,都实现了。 许多年后,他们的女儿陈小滢在伦敦无意中买到一本关于朱利安贝尔的传记,送给父亲当生日礼物。陈西滢收下时,面色如常。直到有一次,陈小滢翻开书,看到了里面记录的母亲和朱利安的那段情事。 更让她震惊的是,父亲用笔在那些文字旁边做了批注,冷静地圈出错别字和事实出入的地方。 那平静的笔迹背后,藏着多少年的屈辱和隐忍,我们无法想象。 女儿忍不住问他:“发生了这么多事,为什么还在一起?” 陈西滢沉默了很久,说了一句让所有人都意想不到的话:“她是才女,她有自己的才华。” 1970年,陈西滢在伦敦去世。二十年后,1990年,凌淑华在北京病逝。在她生命的最后时刻,她让人用担架抬着自己,回到了当年作为嫁妆的史家胡同大宅院门口。那里已经变成了一所幼儿园,物是人非。

用户43xxx86

人,一辈子都不容易,与其波澜不惊,不如波澜壮阔。

玄和 回复 09-15 17:27

不要老是想惊涛骇浪的生活,有时候风平浪静的生活让你更安全!