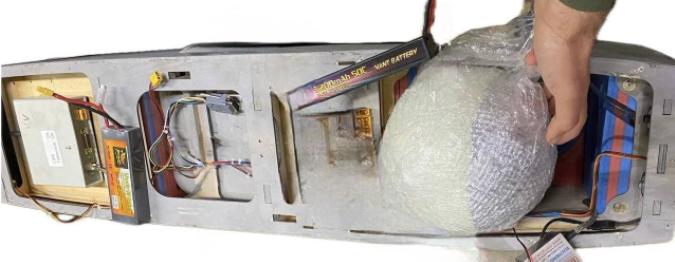

波兰方面认为在9月10日凌晨,闯入波兰领空的无人机,是俄罗斯“非洲菊”无人机。 9月10日凌晨,他们说有无人机闯进了自家领空,波兰总理一口咬定,这是俄罗斯的"非洲菊"无人机干的。可俄罗斯那边不认账,说根本没这回事儿。两边各执一词,把北约也牵扯了进来,按《北大西洋公约》第四条开了紧急会。 这事最有意思的是无人机本身,波兰说这玩意儿是俄罗斯"手搓"出来的。啥意思?就是用中国买的泡沫壳子,再配上各种中国产的民用零件攒出来的。有人好奇,这么一架"拼装货",成本能不能控制在5000块人民币以内? 听内行人说,只要订单够大,还真差不多,导航模块一千八,发动机一千五,加上泡沫外壳和人工,五千块足够了。 你可能会纳闷,这种能飞进别国领空的东西,怎么能用民用零件攒出来?这就得说说中国的出口管制政策了。从去年9月1日起,中国确实收紧了无人机相关物项的出口管控。但新规主要管的是那些大功率发动机、高精度成像设备之类的高端货。像"非洲菊"用的这种小功率部件,根本不在管制名单上。 这就给俄罗斯留了空子,他们把这些民用零件攒吧攒吧,就弄出了能用的无人机。说起来,俄罗斯这两年在无人机上挺会"变通"的。西方制裁搞得他们拿不到高端军用配件,就转头盯上了民用市场。不光是无人机,之前还有人说他们用中国游戏机操控器来控制无人机呢。 这种"手搓"无人机的成本确实低得惊人,想想看,一架正经军用无人机得多少钱?俄罗斯自己用3D打印搞的无人机,成本都要三万多美元。对比之下,五千块人民币的"非洲菊"简直就是白菜价。这也解释了为什么俄罗斯舍得用这种无人机去搞侦察,就算被打下来也不心疼。 不过俄罗斯可不承认这事儿是他们干的,他们说自己的无人机最大飞行距离不到700公里,根本飞不到波兰说的那个地方。还说愿意跟波兰坐下来谈谈,把事情搞清楚。可波兰那边不依不饶,拉着北约一起谴责俄罗斯。欧盟委员会主席冯德莱恩甚至说这是"对波兰和欧洲领空的鲁莽侵犯"。 这边吵得热闹,中国这边也被牵扯进来了,毕竟零件是从中国买的,但中国外交部早就说过,中方一直严格管控军民两用物项,从没向冲突双方提供过致命性武器。言下之意,这些民用零件是正常贸易,怎么用就是买家的事了。 其实这种用民用零件攒军用装备的事儿,在战场上不算新鲜,之前就有报道说,美国的一些巡飞弹也用中国的民用发动机。全球化时代,供应链早就你中有我,我中有你。想完全切断某国获取民用技术的渠道,几乎不可能。 这事儿最讽刺的是,一架成本可能还不到五千块的无人机,居然引发了这么大的外交风波。波兰拉着北约给俄罗斯施压,俄罗斯则拿出数据反驳。欧盟各国也纷纷表态站队,生怕被说不团结。可到现在,好像也没人拿出确凿证据,证明那架无人机到底是谁放的。 俄罗斯说波兰的指控自相矛盾,这话也不是没道理,如果真是俄罗斯的无人机,他们为什么要冒险闯进北约国家领空?这不等于是给西方递刀子吗?反过来想,波兰一口咬定是俄罗斯干的,是不是也有自己的小算盘?毕竟能借机拉近和北约的关系,还能给俄罗斯找点麻烦。 不管真相如何,这事儿倒是暴露了现代战争的一个新趋势,高端武器固然厉害,但这些用民用零件攒出来的"平民化"装备,反而可能在战场上发挥意想不到的作用。它们成本低、易获取,还能躲过很多出口管制。对于被制裁的国家来说,这不失为一种无奈的选择。 中国这边也挺为难的,既要维持正常的国际贸易,又要防止民用技术被滥用。去年调整出口管制措施,就是为了在这两者之间找平衡。但道高一尺魔高一丈,总有空子可钻。就像外交部说的,总有人存心抹黑,正常合作也能被拿来做文章。 说到底,这事儿就是个缩影,大国博弈之下,一架小小的无人机也能被推到风口浪尖。波兰借着它向俄罗斯施压,俄罗斯用它来展示自己的"韧性",西方则趁机渲染"俄罗斯威胁"。只有那些默默无闻的零部件,从中国工厂出来,几经转手,最后变成了天上飞的无人机,成了各方角力的工具。 现在这事儿还没定论,北约在评估情况,俄罗斯等着波兰回应磋商提议,中国则忙着撇清关系。说不定过阵子又冒出新的证据,或者被别的热点事件盖过去。 但不管怎么说,这架可能只值五千块的无人机,已经在国际政治舞台上留下了自己的印记,它告诉我们,未来的战争和外交博弈,可能会越来越多地和这些看似不起眼的民用技术扯上关系。全球化带来的不仅是便利,还有各种意想不到的麻烦和挑战。