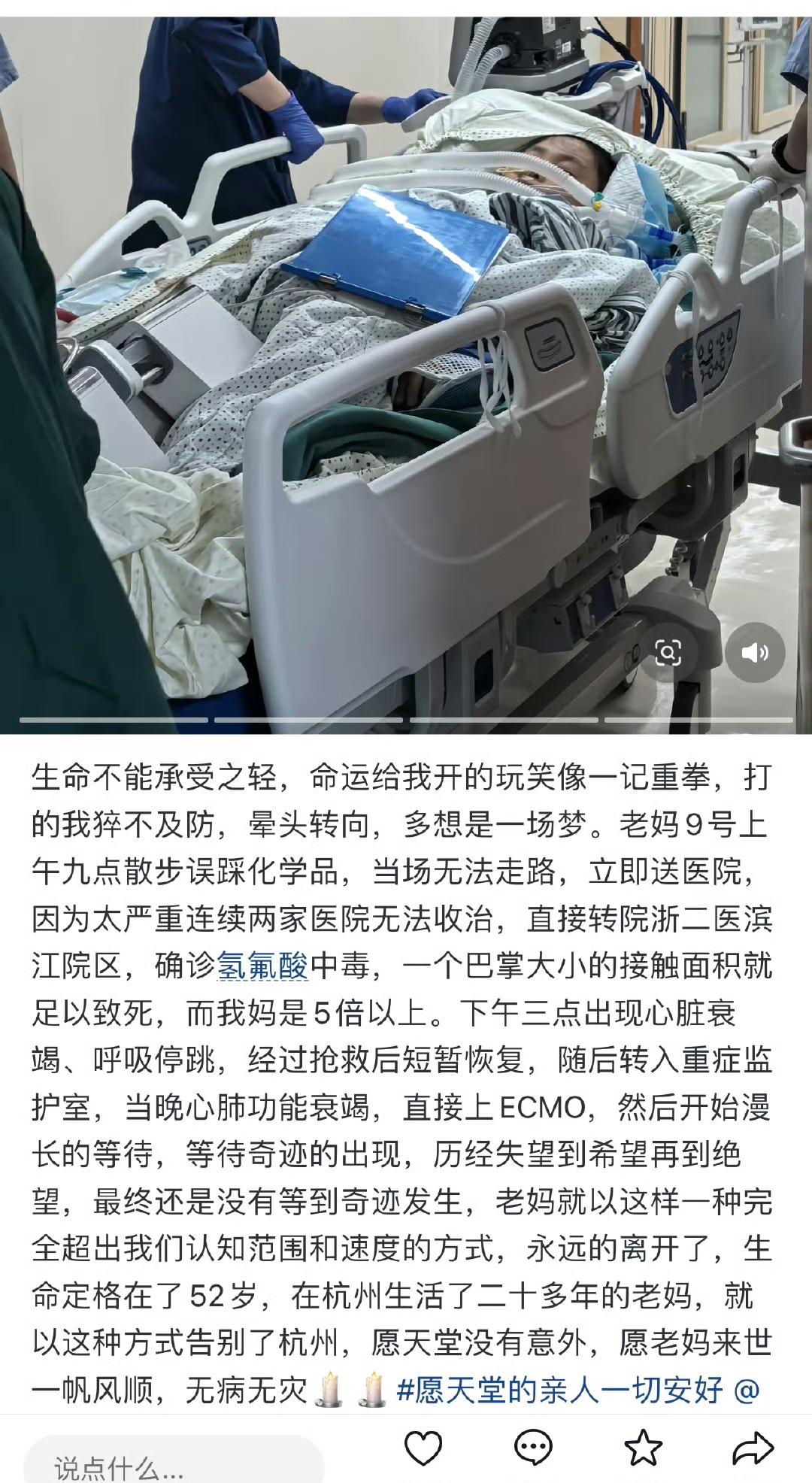

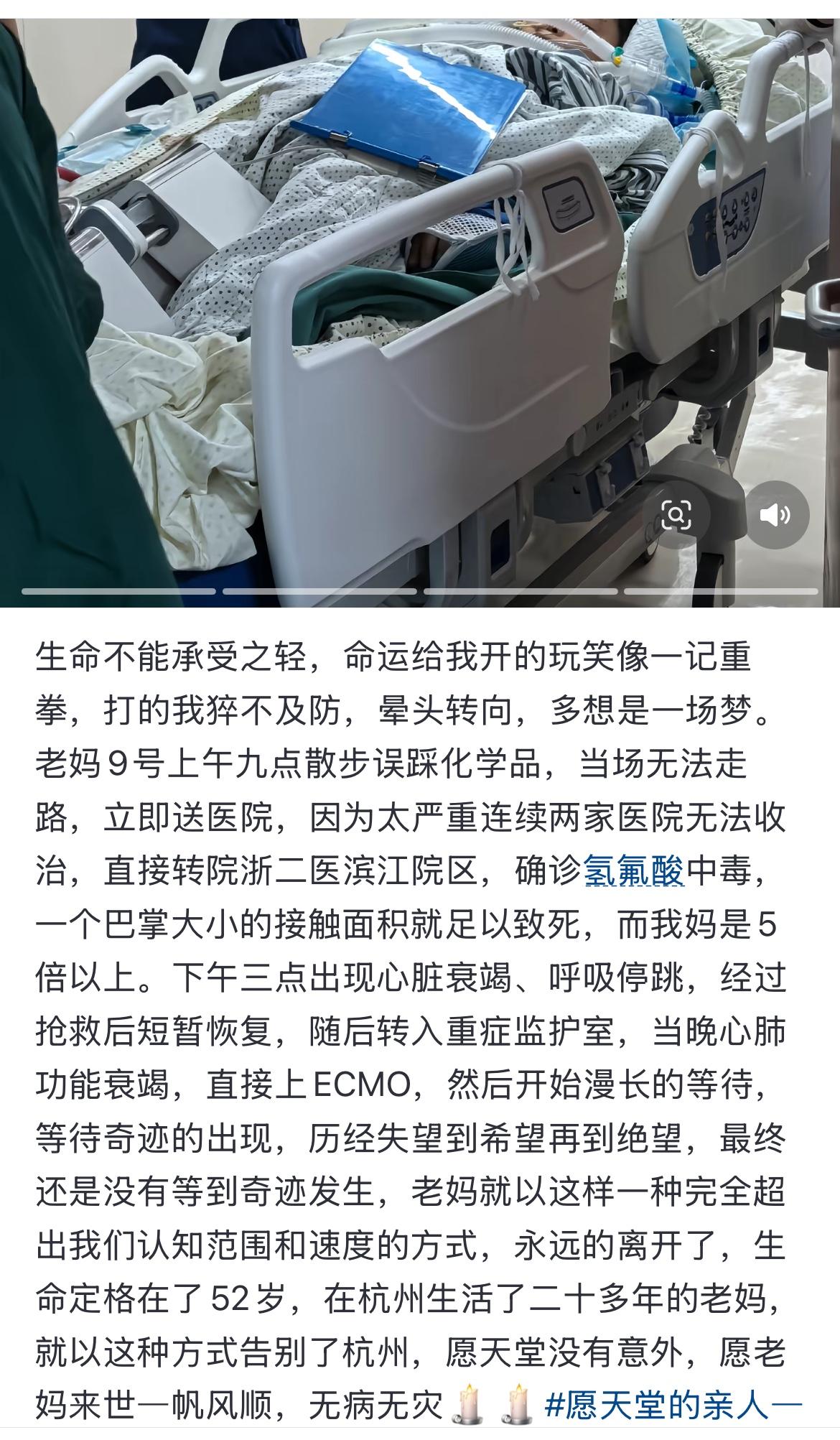

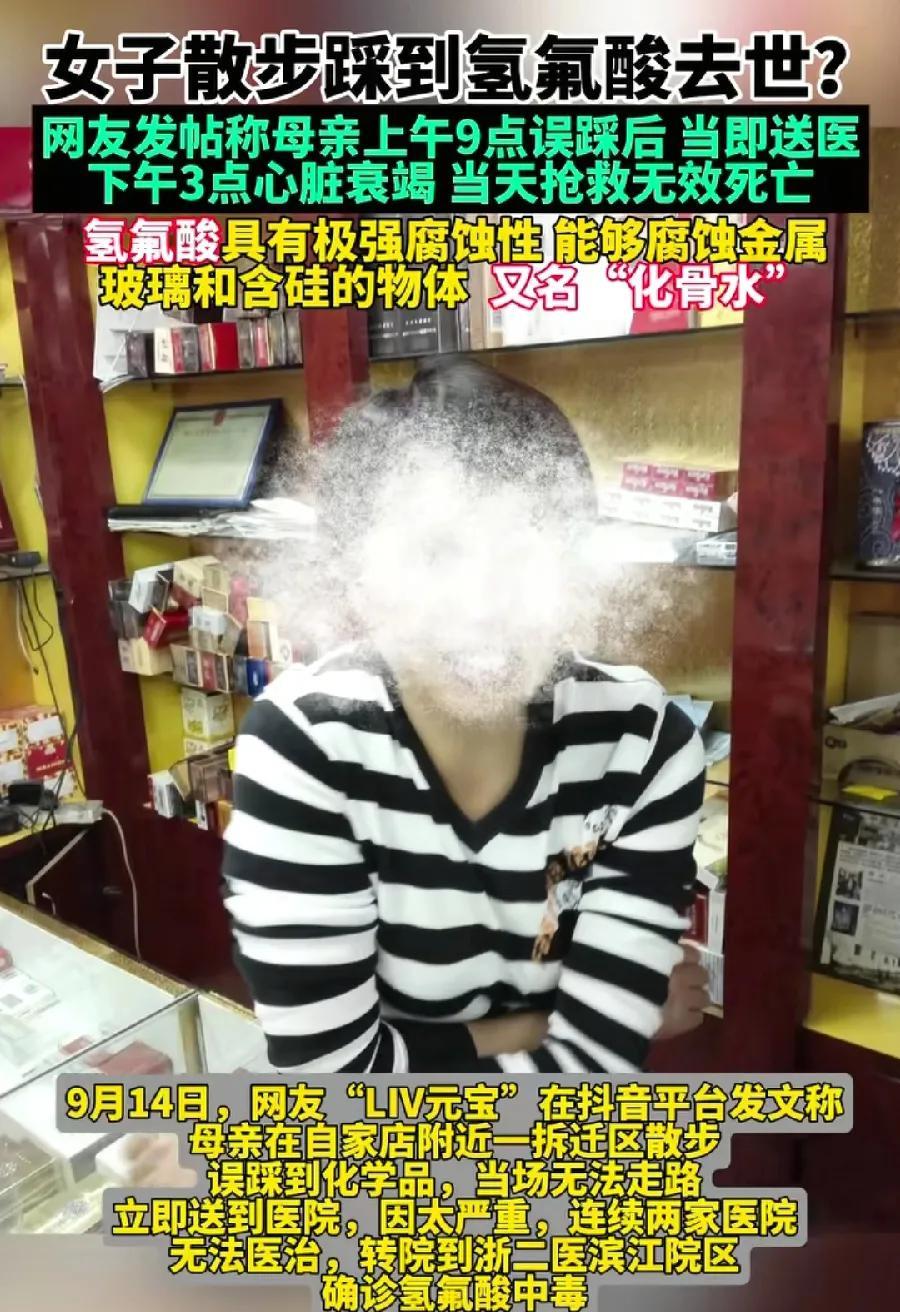

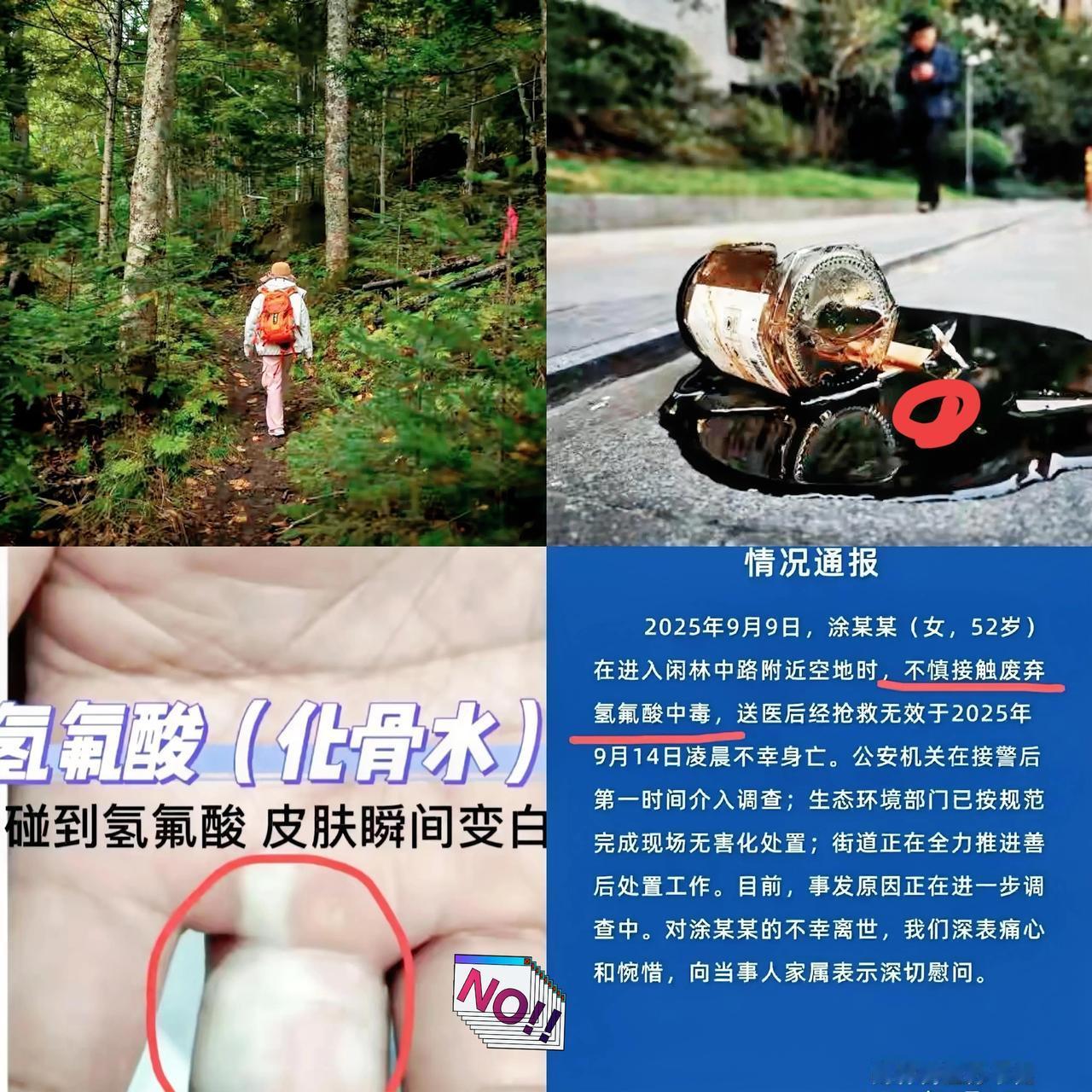

前几天,杭州一位52岁的阿姨在散步时,踩破了一个埋在土里的旧塑料壶,没想到这一脚,竟成了她人生的最后一段路。壶里装的,是被称为“化骨水”的氢氟酸。酸液瞬间溅上她的双脚,接触面积是“巴掌大”的五倍还多。 她当场疼得走不了路,被紧急送医! 送医路上,阿姨的双脚已经开始发黑,裤腿被酸液腐蚀出不规则的破洞,渗出的淡黄色液体还在慢慢灼烧皮肤。 同行的家人一边抹眼泪一边想帮她揉腿缓解疼痛,却不知道这个下意识的动作,反而可能加速酸液向深层组织渗透——氢氟酸的凶险远超普通强酸,它不会像硫酸那样迅速结痂阻止扩散,而是能穿透皮肤、肌肉,直抵骨骼,溶解其中的钙质,哪怕只是少量接触,都可能通过血液循环引发全身中毒。 第一家医院的急诊医生刚掀开阿姨的裤脚,就被伤口的情况惊住了:脚掌和脚踝处的皮肤已经泛出青黑色,按压时没有正常的弹性,甚至能看到细小的气泡从溃烂处冒出。抽血检查的结果更让人揪心,血钙浓度已经降到了危险值以下,这意味着氢氟酸已经开始破坏她的电解质平衡。 医生立刻联系烧伤科,可科室主任赶来后,看着检查报告和伤口,还是摇了头:“我们没有足够的高浓度氯化钙注射液,也缺乏处理这种大面积氢氟酸中毒的经验,强行收治只会耽误时间,赶紧转去省里的大医院!” 转院途中,阿姨的意识开始模糊,偶尔清醒时,只会抓着家人的手反复说“脚好烫”。 第二家医院的情况和第一家类似,烧伤科的床位虽然有空缺,但医护人员查看伤口后发现,酸液已经渗透到筋膜层,局部组织开始坏死,而医院的药品储备里,针对氢氟酸中毒的特效解毒剂仅剩几支,根本不够支撑后续治疗。 家属跪在地上求医生想想办法,可医生也只能无奈地解释:“不是我们不救,是设备和药品都跟不上,再耽误下去,连省院都来不及了!” 省院的急诊科早就接到了转诊通知,提前备好了大量氯化钙注射液、葡萄糖酸钙凝胶,还有血液净化设备。医护人员戴着双层防化手套,先用大量生理盐水持续冲洗阿姨的双脚,水流冲击下,溃烂的皮肤不断脱落,露出下面发红的肌肉组织。 同时,静脉通道快速建立,高浓度的钙剂源源不断地输入体内,试图对抗氢氟酸对骨骼和内脏的破坏。可即便如此,阿姨的血压还是在凌晨一点开始骤降,心率飙升到每分钟140次——氢氟酸已经侵入她的肾脏和心脏,引发了急性器官衰竭。 凌晨三点,监护仪上的心跳曲线变成一条平直的线,医生摘下口罩,对着哭倒在地的家属轻轻摇头,从送进省院到离世,不过6个小时。 事发后,当地应急管理部门和环保部门立刻对事发路段展开排查。工作人员拿着探测器在周边绿化带里搜索,又挖出两个类似的旧塑料壶,打开盖子时,一股刺鼻的酸味扑面而来,经现场快速检测,确认里面装的也是氢氟酸。 通过调取周边监控,工作人员发现这些塑料壶是三天前的一个傍晚,被一名穿蓝色工装的男子丢在绿化带里的。 顺着工装的线索追查,很快锁定了附近一家小型金属加工厂——氢氟酸常用于不锈钢工件的表面蚀刻和除锈,而这家工厂没有办理危险废物处置资质,为了节省处理成本,就把废弃的氢氟酸装进旧塑料壶,趁着夜色偷偷丢弃在偏僻路段。 根据《危险化学品安全管理条例》和《危险废物污染环境防治法》,这家工厂的行为已经涉嫌违法,不仅要面临数十万元的罚款,相关责任人还可能被追究刑事责任。 可办案人员在调查中发现,类似的小厂在周边还有不少,很多老板都抱着“没人发现”的侥幸心理,觉得“倒点废酸不算大事”,却没想过这随手一丢,会夺走一条无辜的生命。 更让人揪心的是,基层监管力量有限,对这类分散丢弃危险废物的行为,很难做到实时监控,往往要等到出了事,才能顺着线索追查。 邻居们说起这位52岁的阿姨,都忍不住叹气。她退休前是社区居委会的会计,做事认真又热心,谁家有红白喜事,她都会主动去帮忙记账。 退休后,她每天吃完晚饭,都会绕着小区附近的河边步道散步,有时候还会带着自家种的蔬菜,分给楼上楼下的邻居。 出事那天傍晚,她出门前还跟老伴说“去河边走一圈,回来给你煮糖水蛋”,可这一去,就再也没回来。她的老伴在医院走廊里坐了一夜,手里攥着她出门时穿的那双运动鞋,鞋面上还沾着被酸液腐蚀的痕迹。 很多人可能不知道,氢氟酸这类危险化学品,哪怕是废弃的,也不能像普通垃圾一样丢弃。 环保部门的工作人员后来在社区里做宣传时说,遇到不明的塑料壶、玻璃瓶,尤其是表面有腐蚀痕迹、散发刺鼻气味,或者标签模糊不清的容器,一定要远离,绝对不能触碰、踩踏,更不能打开。 正确的做法是立即拨打12345市民热线或119,由专业人员到场处置。可现实中,不少人缺乏这种警惕性,觉得“一个旧瓶子能有什么危险”,却没想过危险往往就藏在这种疏忽里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。