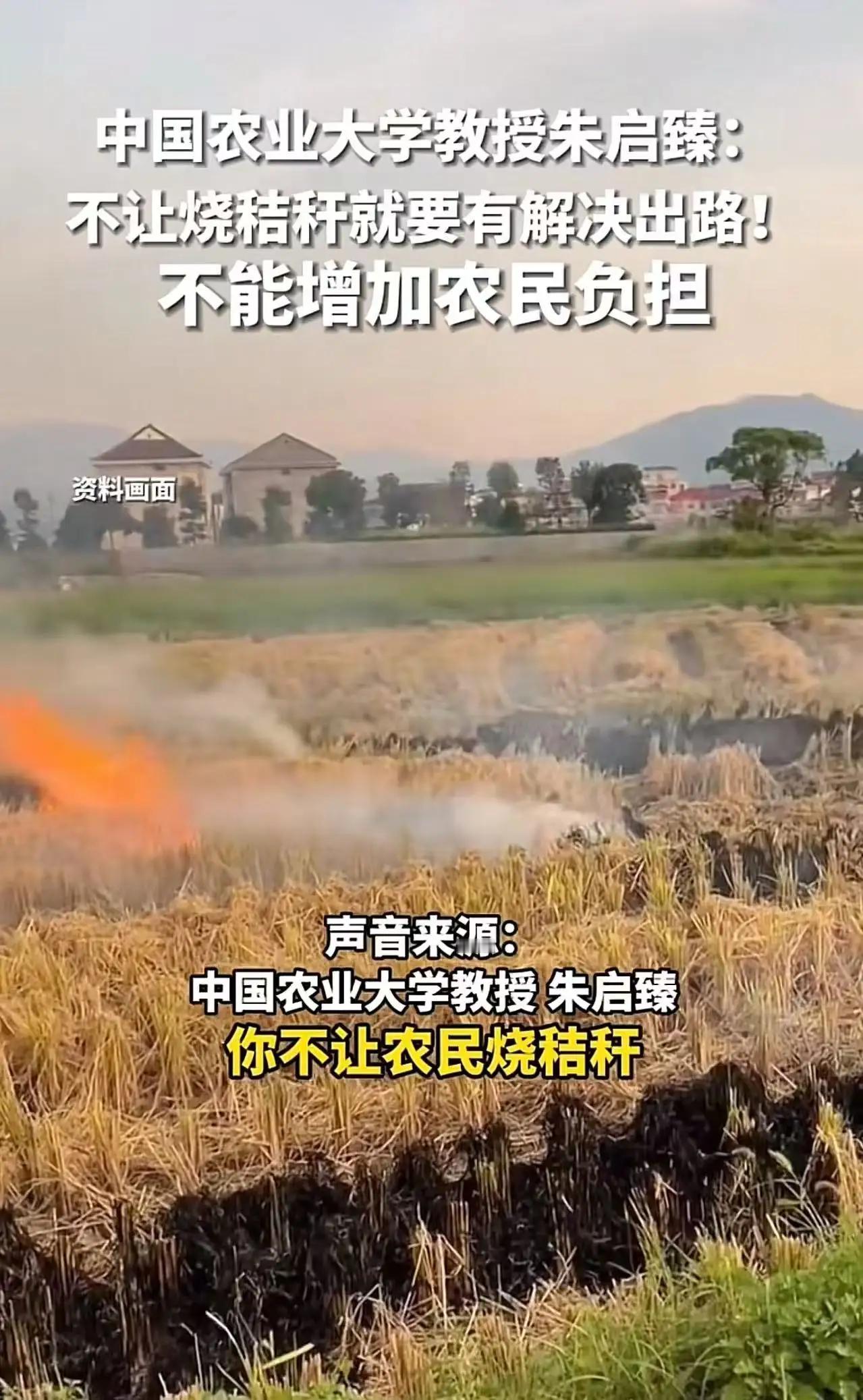

这才是真正站在百姓立场、敢于直言的良心教授!朱启臻教授的发声犹如一股清流,在喧嚣的舆论场中格外珍贵。我们常常看到一些政策一出,农民们的苦衷被忽略,焦虑被埋没。于是,朱教授的话就像一剂强心针,直击问题的核心:**“既然不允许烧秸秆,就必须找到替代方案。”**这不仅仅是学术的呼吁,更是对千千万万农民的关怀。 在这个信息碎片化、政策频繁变动的时代,很多农民心里都在想:我们辛苦一年的收成,难道就只能被限制在“不能烧”的框架里?烧秸秆,似乎成了他们唯一的“出路”。但真的是这样吗?还是说,我们的政策、技术还没有跟上,缺少真正的创新和理解? 网友们的评论也揭示了一个令人深思的现象:有人说“烧秸秆是土地的营养回馈”,这是对传统的坚守,也是对土地的热爱。或许,他们的观点中,藏着对土地深厚的感情——那是几代人辛勤耕作的见证,是血脉相连的生命线。而我们在追求环保的同时,是否也应该考虑到农民的实际困境?是不是每一个“禁令”都能变成“良策”? 事实上,烧秸秆的问题远比表面看起来复杂。简单地禁止,忽略了农民的生存智慧和土地的自然规律。很多农民其实并不愿意烧秸秆,但缺乏更好的处理方式。比如,机械化还不普及,秸秆的处理成本太高,技术支持不到位,导致他们不得不采取“最简单”的方式。 这正是我们需要反思的地方:**政策的出发点是善意的,但执行和配套措施是否真正落到实处?**我们是不是只看到了表面的问题,而忽略了深层次的制度设计?如果没有科学合理的解决方案,禁烧只会变成一种形式主义,反而让农民的负担更重,土地的生态也得不到真正的改善。 更令人振奋的是,像朱教授这样的专家,敢于站出来为农民发声,不畏权威、不怕争议。他们用专业和责任感告诉我们:解决问题,不能只靠“禁令”二字,更要有创新和温度。我们需要的是技术的革新、政策的配套、农民的培训,甚至是更合理的土地利用方式。 而且,从更深层次看,这也是一场关于“人性”的较量。我们在追求环境保护的同时,是否也在保护农民的生存尊严?他们的辛苦付出,难道只值一个“禁止烧秸秆”的标签?我们是否应该给他们更多的理解和支持,让他们在绿色发展的道路上走得更稳、更远? 或许,未来的路在于“共赢”。技术创新、政策引导、农民培训、产业升级……这些都是破解秸秆难题的钥匙。我们要相信,只有真正理解农民的需求,尊重他们的智慧,才能找到一条既环保又可持续的出路。 朱教授的发声,点燃了公众的思考,也激起了对未来的希望。我们期待,更多的专家、决策者能够像他一样,用心倾听、用心行动,让“绿色发展”不只是口号,而成为实实在在的改变。因为,真正的改变,始于理解,成于行动。让我们共同期待,一个既保护土地,又温暖农民的未来,正在逐步走来。