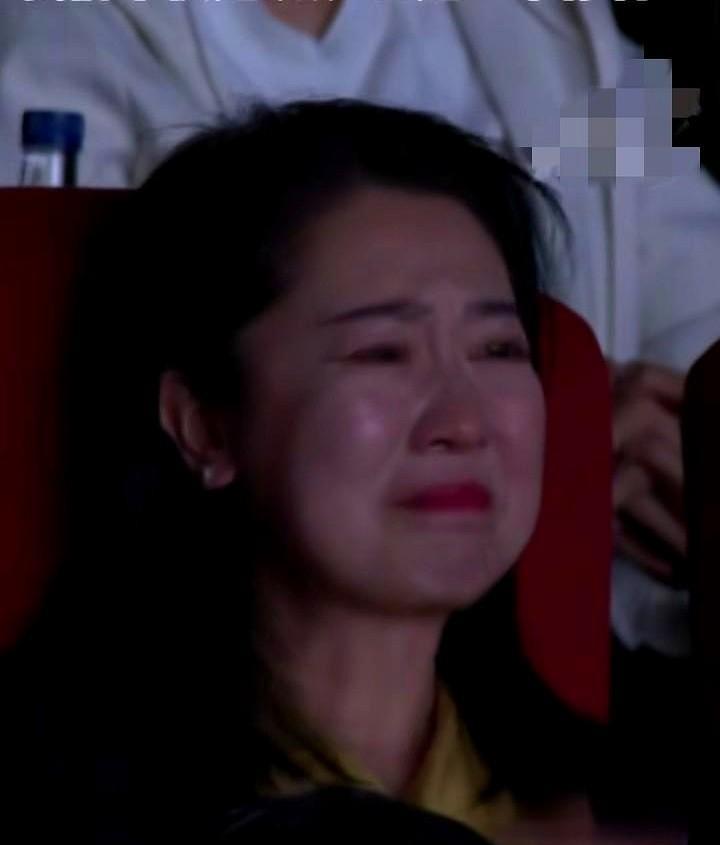

活体解剖灯亮起那一刻,影院里只剩抽泣声。 导演把731档案拍成故事,观众先爱上角色,再被撕碎。 先铺温柔日常,再放大酷刑,情感落差越狠,记忆越深。 心理学称“依恋—剥夺”模型,先给糖再夺碗,痛感翻倍。 历史学者补充:档案里3000受害者姓名不全,电影补上面孔,数字变心跳。 七成镜头对准受害者而非施害者,商业片罕见。 市场逻辑:观众为共情买单,票房与眼泪成正比。 国际传播层面,情感入口比控诉更易穿透文化壁垒。 结尾抛问:如果下一部片子把镜头对准加害者的童年,观众还会哭吗? 留言聊聊,眼泪与思考哪个更有力量。

![檀健次檀健次工作室出图~挑染!又时尚又少年[抱抱][抱抱][抱抱]](http://image.uczzd.cn/16730570620005614893.jpg?id=0)