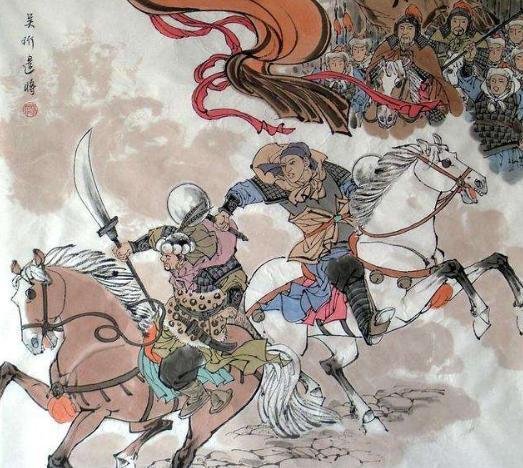

670年,吐蕃名将论钦陵斩杀10万唐军,唐军主帅薛仁贵派使求和说:“我一生征战几十年没有打过败仗,今日希望求你放过被困的唐军。”论钦陵虚心回信说:“你们将帅不和,才成就了我的威名。” 唐高宗时期,中央政权在边疆的控制力逐渐加大,尤其是在青藏高原地区,唐朝不断向西推进,和吐蕃的摩擦日益频繁。 论钦陵作为吐蕃政权中极其重要的一员,长期担任军事统帅,手腕强硬,战略清晰。他不是那种单靠勇武打天下的将领,更注重情报、地形和对敌军心理的判断,因此在与唐军交战时能够频频占据主动。 而薛仁贵当时虽有赫赫战功,但面对吐蕃军队在高原地形上的熟练调度,加之唐军内部将领之间意见不统一,最终陷入被动。 无论如何,唐军确实遭遇了重大挫败。而这也正是薛仁贵在战后表现出求和态度的原因。他不是怕了吐蕃,而是清楚再打下去只会让困在高原的士兵白白送命。对一个征战沙场多年的老将来说,这样的判断不是软弱,而是对现实的清醒认知。 论钦陵的回信更值得玩味。他并未借机羞辱薛仁贵,亦未大肆宣扬自身作战之英勇,而是一语中的,指出“尔等将帅失和,方成就吾之威名”。 论钦陵看清楚了唐军的问题,不是在战术层面上兵力不济,而是在战略指挥上存在分歧,执行力差,致使整支军队表现得像一盘散沙。 吐蕃军队抓住了这个机会,逐步蚕食、围困、消耗唐军,最终赢得胜利。这种胜利不是靠意气用事,而是靠系统性判断和有条不紊的执行。 而唐军的问题也确实不是一朝一夕形成的。高宗年间,朝廷对边疆将领的信任度开始减弱,任命决策受到朝中派系斗争牵制,不少将领被匆忙调任或临时指挥,加上对高原作战经验不足,导致很多军令难以贯彻到底。 薛仁贵虽然个人能力出众,但他也改变不了军队整体的组织松散和指挥混乱。这种情况在与地方势力对抗时问题还不明显,但一旦面对如吐蕃这种地利人和兼具的对手,弱点就暴露无遗。 此次失利并未使唐朝彻底摒弃对吐蕃的掌控之意,反而促使其在后续对待吐蕃的策略上更为审慎,于权衡利弊间探寻更为稳妥有效的管控之道。 朝廷开始重视与吐蕃的使节往来,试图通过联姻、互市等方式缓和关系。军事上的失败反而推动了政治上的思考,这也体现了唐代中期外交策略的成熟转向。 而论钦陵本人在吐蕃内部地位也因这场胜利而上升,成为吐蕃王朝巩固青藏高原统治的重要一环。 但他并没有继续穷追猛打,而是选择在战略上维持平衡,不让战争扩大,这说明他并非好战之人,而是一个深刻理解战争成本的实用主义者。 唐朝并非兵力不足,而是在组织和执行上出现了漏洞。论钦陵的胜利并不完全是军事上的压倒,而是制度上的取胜。 很多人只记住了薛仁贵“求和”的那一刻,却忽略了他背后所承受的结构性压力。而吐蕃也并非一味强攻,他们在取得阶段性优势后选择收手,证明双方都在试图寻找持久的边疆稳定。 总的来说,670年的这一战,不只是一次军事冲突那么简单,它是唐吐关系演变中的一个转折点。它提醒我们,边疆治理不能只靠武力,还要靠制度、策略和对实际情况的准确判断。 薛仁贵和论钦陵,一个是唐军的标志性人物,一个是吐蕃的中流砥柱,他们在战场上的对峙,其实也是两个政权治理能力的较量。