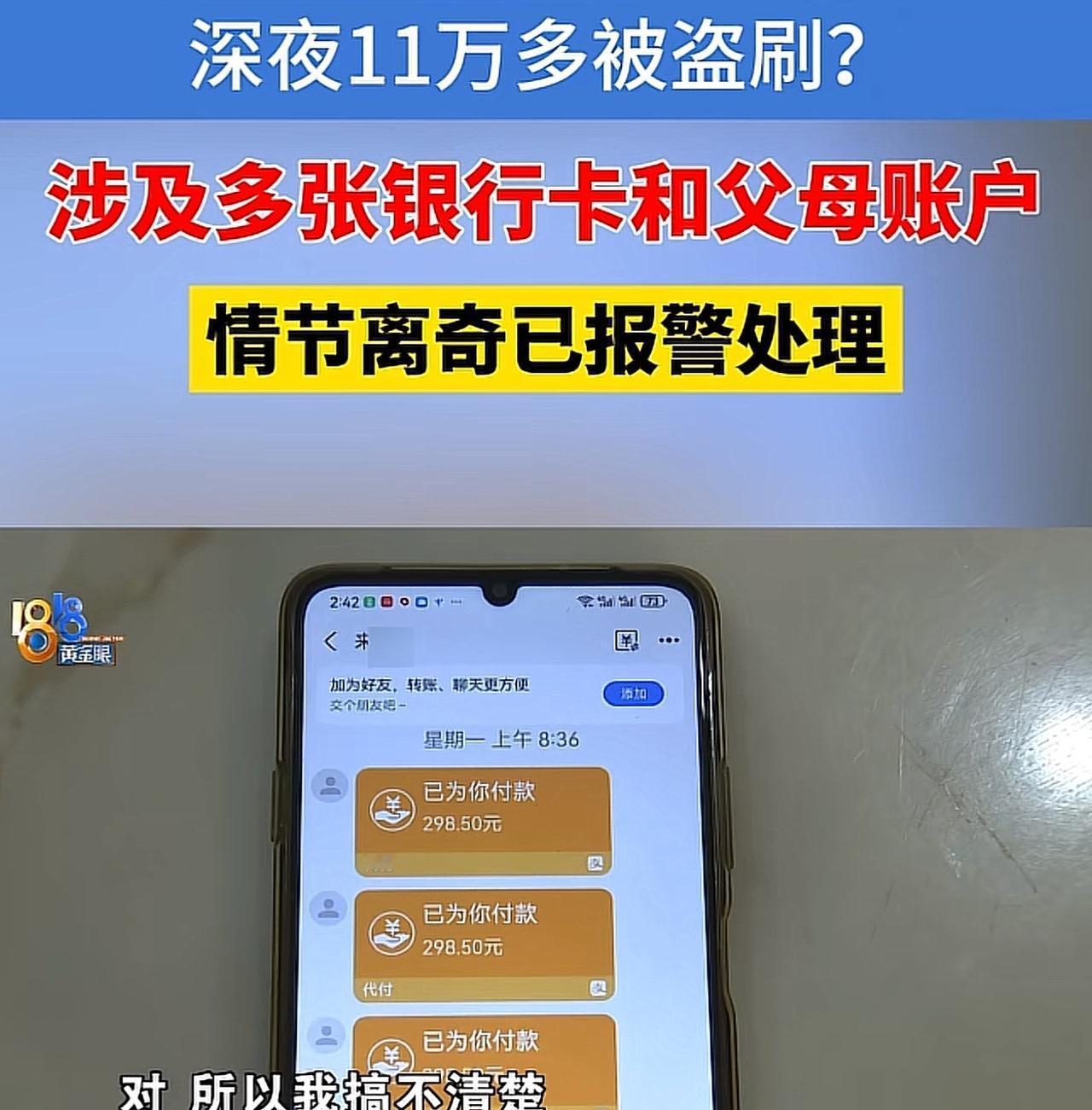

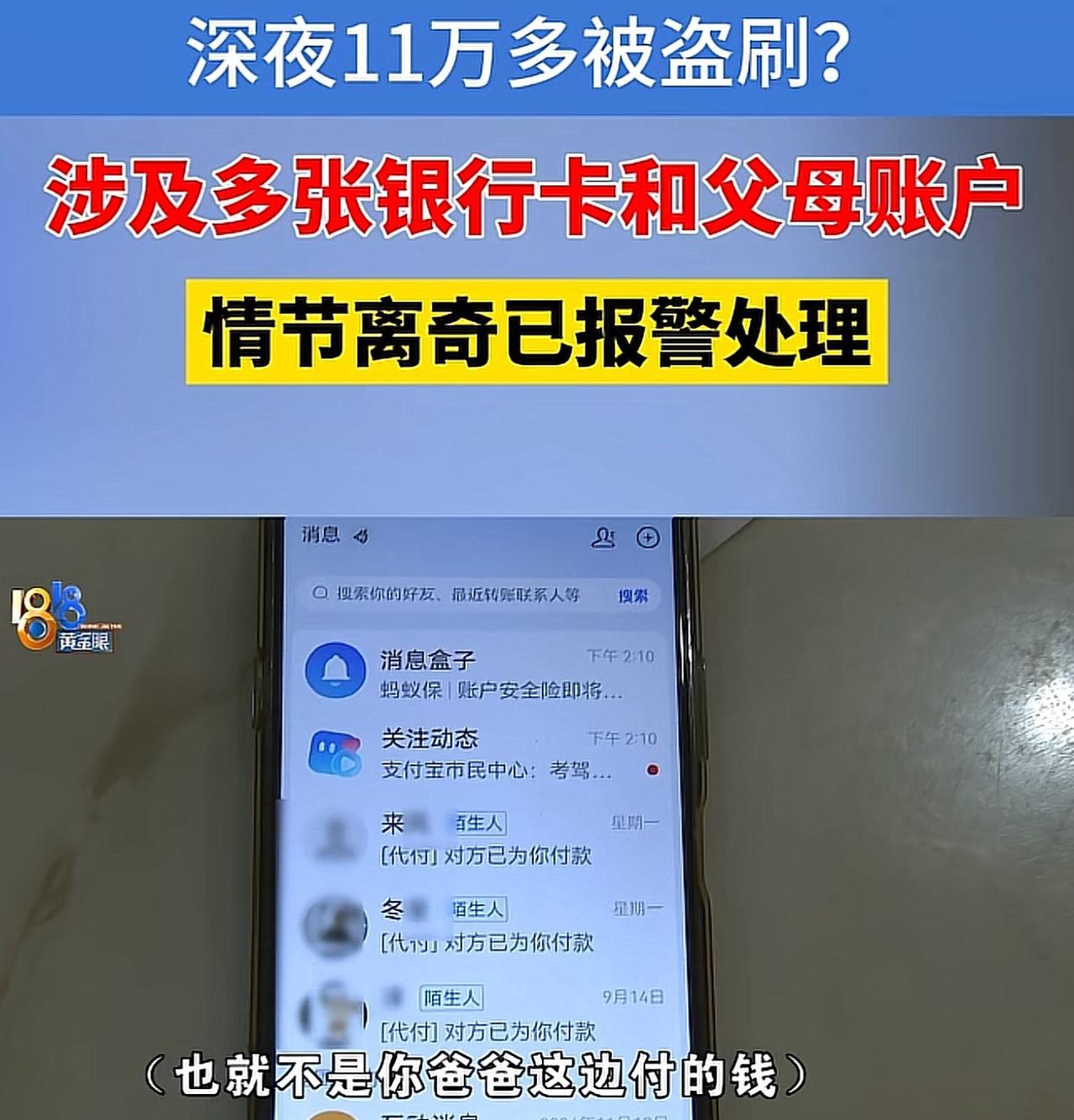

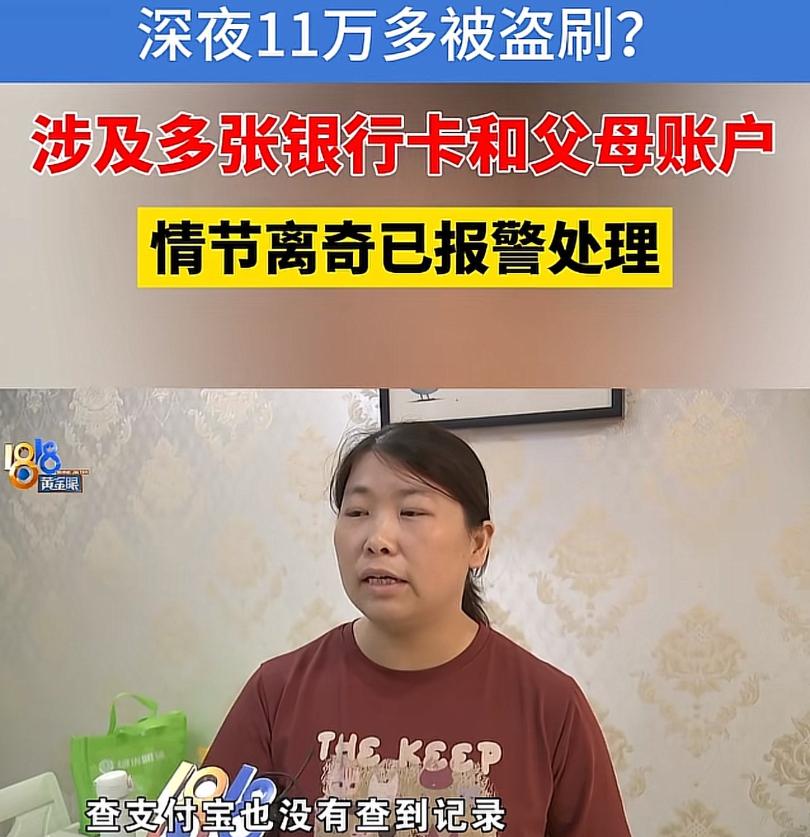

浙江杭州,一位普通女子醒来时发现银行卡上9万多元不翼而飞,还凭空多了两笔债务!她的母亲账户同样被“卷走”3000多元,父亲也险些遭殃。原以为是“银行卡被盗刷”,结果银行客服却告诉她:所有操作都需要密码或人脸验证,不存在盗刷,更可能是遭遇了诈骗。案件迅速引发警方介入,也给所有人敲响了警钟。 徐女士的经历从9月13日晚开始。那天她因为感冒,晚上不到9点就早早睡下。可第二天早晨7点,她随手翻开手机时,整个人都懵了——各种消费记录、充值记录铺天盖地而来:5000元、9999元、988元……一个个数字让她眼花缭乱,心跳加速。 她本能去翻微信和支付宝账单,却发现页面干干净净,什么都没有。最后查到银行卡余额时,更是几乎晕厥:原本近10万元的余额,只剩下5068元!在短短6个小时里,瑞丰银行的账户被连续转走了92000多元。 流水显示,这些钱的去向极其复杂:有的转入了她自己的微信和支付宝账户;有的转到陌生个人;还有一部分被分批转给了一家网络科技公司,每笔500元,连续操作。更离奇的是,出现了多笔995元的红包,收款方不明。 事情还没完。她的中国银行账户少了3001元,三张工商银行卡也出现异常转账:钱从瑞丰转入工行,再被转走。更让她崩溃的是,父母账户也被牵连。对方竟先把她的钱转到父母微信,再提现到母亲银行卡,最后再转走。结果母亲损失3000多元,父亲虽没直接亏钱,却被远程下载了淘宝App。 当徐女士查看登录信息时,发现异常:登录地点显示在广东,设备是一部iPhone 14 Pro,而她家根本没人用这款手机!更蹊跷的是,她名下居然多出两笔债务:抖音放心借2万元贷款和支付宝花呗3500元消费,收款方显示为“口水码头”。 徐女士哭着告诉记者:“当时家里就我和两个女儿,一个12岁,一个8岁,我睡得死死的,根本不可能操作。”她怀疑是银行卡被盗刷,可银行客服却冷静回应:所有操作都需密码或人脸验证,不属于盗刷,更可能是电信网络诈骗,建议立即报警。 警方已介入调查,但从法律角度看,这类案件存在几个关键问题: 首先,如何界定“盗刷”与“诈骗”?按照《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》第7条,如果是伪卡交易或网络盗刷,持卡人要求银行赔偿损失,法院应支持。但前提是,持卡人必须证明自己未操作,也未泄露密码。如果无法证明,需承担举证不能的后果。 其次,徐女士的情况复杂:资金去向包括转入本人账户、父母账户,再经第三方转出。若调查发现,操作系因她本人或亲属手机被木马控制、验证码被获取,性质更接近诈骗而非盗刷。此时,银行是否需要担责,就要看徐女士能否证明自己在银行卡信息、密码、人脸识别等环节尽到了妥善保管义务。 再次,平台责任也需厘清。支付宝、微信作为交易通道,应当保存完整的交易流水和安全校验记录。如果徐女士的说法属实,她的支付账单被“清空”,那么就要调查是否存在黑客攻击或第三方恶意清除的情况。根据《民法典》第1195条,网络服务提供者未尽安全保障义务造成损失的,也需承担相应责任。 而在民事赔偿层面,徐女士完全可以通过诉讼维护权益。如果认定为盗刷,银行需返还存款并赔偿利息;如果认定为诈骗,诈骗所得应追缴返还;若犯罪嫌疑人无法追回赃款,则需考虑保险机制或平台责任。 这起案件折射出一个严峻现实:在移动支付普及的今天,个人信息安全已成为金融安全的核心。只要验证码、指纹、人脸等任一环节被攻破,资金就可能在数小时内被洗劫一空。 值得警惕的是,徐女士的遭遇并非孤例。近年来,类似“远程操控”“隔空盗刷”的诈骗案件屡见不鲜。犯罪分子往往通过木马链接、虚假WiFi、伪装App获取受害人权限,随后在受害人熟睡或未察觉时,进行资金转移和贷款操作。 对普通公众来说,这一事件更是发人深省。家庭中未成年人使用父母手机,可能在无意中泄露支付密码;成年人轻信陌生链接,也可能让财产“裸奔”。 徐女士一觉醒来,发现天塌下来的感觉,足以让任何人心惊。她的案例提醒我们:数字化时代的便利,同时伴随着巨大的隐患。金钱的安全,不再只是银行卡四位密码那么简单,而是需要全民提高警觉、法律与技术双重护航。 最终,徐女士能否通过法律手段追回损失,还有待警方调查和法院审理。但无论结果如何,她的遭遇已经给所有家庭敲响了警钟:在看似安稳的夜晚,你的资金可能正在被悄悄转走。