摘要:2004年“金山工匠”获得者刘雨研发的三项技术均已获得国家发明专利,累计创造经济效益超过2亿元。

深秋的早晨,海风裹挟着湿冷的潮气穿透上海东大化学有限公司的厂区。实验室里,刘雨已经对着恒温振荡器记录下第十七组数据。灯光映照着她眼下的淡青。

“刘老师你又干了一个通宵?”几个年轻的技术人员推门而入。

刘雨揉了揉太阳穴:“就差最后一点了,想赶在太湖项目再施工前完成稳定性测试。”

桌上摊开着南京水利科学研究院的材料,“拼接缝弹性防渗材料”几个字被红笔反复圈画。太湖湖底隧道工程,国内首条穿越软土层的超长水下隧道,对拼接缝材料的要求严苛到近乎变态——必须在4℃湖水中保持弹性,承受0.7兆帕水压,还要抵抗水生微生物侵蚀。

东大化学的技术团队里,刘雨是最了解聚氨酯交联反应的,但这个项目太复杂,刘雨就觉得自己应该吃苦在前……

一、湖底下的考验:太湖隧道的特殊使命

2019年夏,南京水利科学研究院的求助信送到了上海东大公司。建设中的太湖隧道面临世界级难题:需要在4℃水温、0.7MPa水压下保持接缝密封性,且要抵抗水生微生物侵蚀。

“国外公司的产品在模拟测试中全部失败了。”项目总工在技术协调会上神色凝重,“如果三个月内找不到解决方案,整个工程可能延期。”

刘雨主动接下了这个“烫手山芋”。她带领团队驻扎太湖现场,在临时搭建的实验棚里开始了攻关。

湖底环境的复杂性远超预期:pH值波动、微生物侵蚀、水流冲击...传统的聚氨酯体系在模拟测试中纷纷败下阵来。最棘手的是低温流动性问题:材料在4℃湖水中粘度急剧增大,无法充分渗入接缝细微处。

七月太炎热,实验棚内尽管有空调,温度仍然很高,而棚外的低温水箱却需要保持4℃恒温。刘雨每天要在温差几十度的环境间往返数十次,最终病倒在现场。但在医院输液时,她突然想到:“为什么不能设计一种温度反转型材料?低温时流动性好,高温反而增稠保持形状?”

这个灵感来自她对两亲性聚合物的深入研究。她拔掉针头返回现场,立即开始设计具有温敏性的嵌段共聚物。经过数十个小时不眠不休的实验,新一代拼接缝材料终于诞生:在4℃时粘度仅为常规产品的三分之一,而在20℃以上时迅速增稠形成凝胶态。

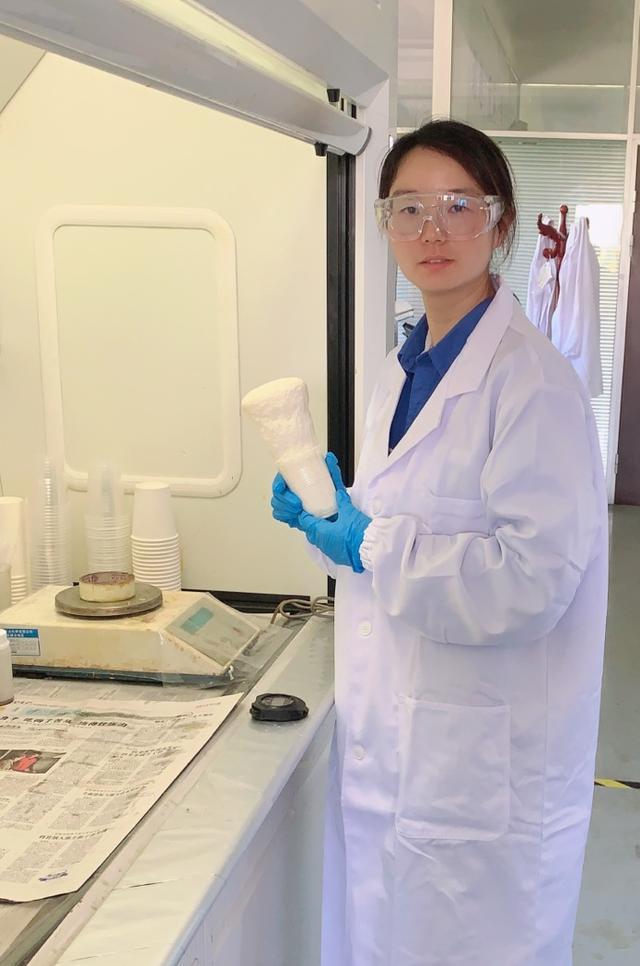

开始施工那天,太湖上风雨交加。刘雨坚持要下到隧道深处,亲自监督第一个接缝的浇筑。在昏暗的隧道中,她打着手电检查材料渗透情况,工装裤上沾满了泥浆。当监测显示接缝完全密封时,现场爆发出欢呼声——中国首条湖底隧道的关键技术难题被攻克了。

二、与时间赛跑:28天储存稳定性的攻坚战

单组份聚氨酯防水涂料的技术难点在于:既要保证材料在储存期间保持稳定,又要在施工后快速固化形成高强度防水层。传统产品储存期普遍不超过6个月,且储存后性能下降严重。

刘雨的实验日记记录着艰难的探索:

“10月23日,尝试添加分子筛脱水剂—粘度增长过快”;

“11月5日,采用硅烷偶联剂改性—储存7天后凝胶”;

“11月17日,引入阻聚剂—固化时间延长至48小时,不满足施工要求”……

最艰难的时刻出现在2018年寒冬。为了观察材料在低温下的行为,她需要每隔4小时到-20℃的冷库中取样。连续两周的昼夜监测让她患上重感冒,但她在冷库外支起折叠椅,一边打点滴一边记录数据。

转机出现在一个深夜。当她在电镜下观察到样品出现微相分离时,突然想到博士课程中提到的“动态可逆共价键”。

“我们是否可以在分子链中引入双重反应机制?储存时处于休眠状态,施工后激活固化?”

这个大胆的设想需要重新设计整个分子架构。她带领团队在40天内进行了219次实验,最终成功实现了储存稳定性与使用性能的平衡。

2019年3月,新产品通过国家建筑材料测试中心的检测:储存稳定性达到18个月,拉伸强度提升至12.5MPa,远超国家标准要求。当第一批量产产品下线时,刘雨在车间里睡着了……

三、绿色革命:低温生产工艺的突破

2020年初,刘雨将目光投向了生产工艺的绿色革新。传统聚氨酯生产需要在120℃以上进行,能耗巨大且存在安全隐患。

“如果能将反应温度降到80℃以下,不仅能降低能耗,还能大幅提高生产安全性。”她在技术提案中写道。但这个设想遭到普遍质疑:降低温度会导致反应不完全,影响产品质量。

实验再次陷入僵局。常规催化剂在低温下活性不足,而高效催化剂又存在残留金属离子问题。转折点出现在一次意外的实验事故中:助手误将实验用的纳米氧化锌倒入反应体系,意外发现反应速率显著提升。

刘雨抓住这个偶然发现,立即组织团队对纳米氧化物进行系统筛选。为获得准确数据,她连续三周住在实验室,设计了124组对照实验。最终发现特定形貌的氧化锌纳米棒在浓度仅为0.5%时,就能将反应温度降低45℃。

但中试放大时出现了新问题:纳米颗粒容易团聚,导致催化效率下降。刘雨创造性地提出“原位生成法”——在反应过程中实时生成纳米催化剂,解决了分散稳定性难题。

新工艺投产那天,整个生产基地屏息以待。当反应温度稳稳停在78℃,能耗显示下降41%时,工人们自发鼓起掌来。公司老总握着刘雨的手说:“干了几十年化工,第一次见到这么聪明的节能方案!”

如今,刘雨研发的三项技术均已获得国家发明专利,累计创造经济效益超过2亿元。更让她自豪的是,这些创新推动了整个行业的技术进步。

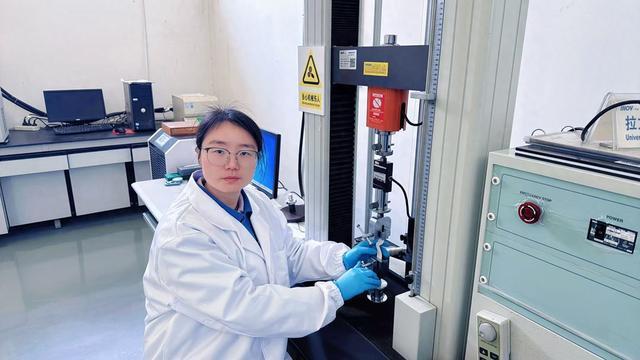

实验室的灯光下,刘雨正在指导新生操作流变仪。工作台的玻璃下,压着她手写的座右铭:“在分子与宏观之间架桥,在科学与工程之间守望。”