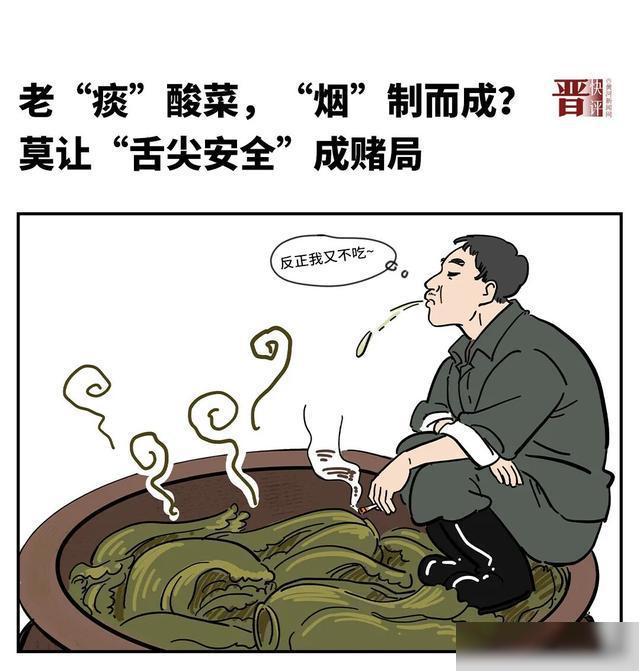

一名工人站在酸菜池中,边抽烟边吐痰,动作娴熟得仿佛家常便饭——近日,辽宁葫芦岛一则视频引发轩然大波。尽管当地市监部门连夜调查,扣押涉事酸菜,并将依法严惩涉事企业和相关责任人,但却难掩公众对食品安全的深层焦虑。

2022年,央视“3·15晚会”就曾曝光“土坑酸菜”乱象,工人光脚踩踏、烟头乱丢的场景仍历历在目。时隔三年,辽宁再曝“老‘痰’酸菜”,行业痼疾仍未根除。每一次曝光,都像一记重锤敲打消费者信任。

食品行业的底线为何频频失守?此次事件中,工人的吐痰、抽烟行为,充分暴露出其对职业操守的漠视。而更可怕的是,涉事企业环境脏乱,工人连基本防护服都未配备,卫生形同虚设。食品生产本应是良心活,岂容个别黑心商家将“舌尖安全”变成一场豪赌?

监管公信力也在此事件中遭受拷问。网络舆情发酵后,官方通报对涉事企业名称模糊处理,仅以“依法严惩”一笔带过。这种“不点名”的通报,反而加剧公众质疑:若连涉事主体都不敢明确,如何保证整改彻底?

食品安全容不得“试错”。有网友调侃“老‘痰’酸菜,‘足’时发酵,‘烟’制而成”,玩梗的背后,是打破质疑的迫切需求。而不管是企业主体责任的强化、监管流程的公开透明,还是消费者的监督参与,所能起到的作用都远远大于事后追责。

东北酸菜本是地标美食,如今却蒙上“老痰”阴影。唯有让恶意者无处遁形、让监管阳光穿透黑暗,才能让消费者重拾对“盘中餐”的敬畏。否则,下一次“老痰”吐向的,可能是整个社会的信任基石。