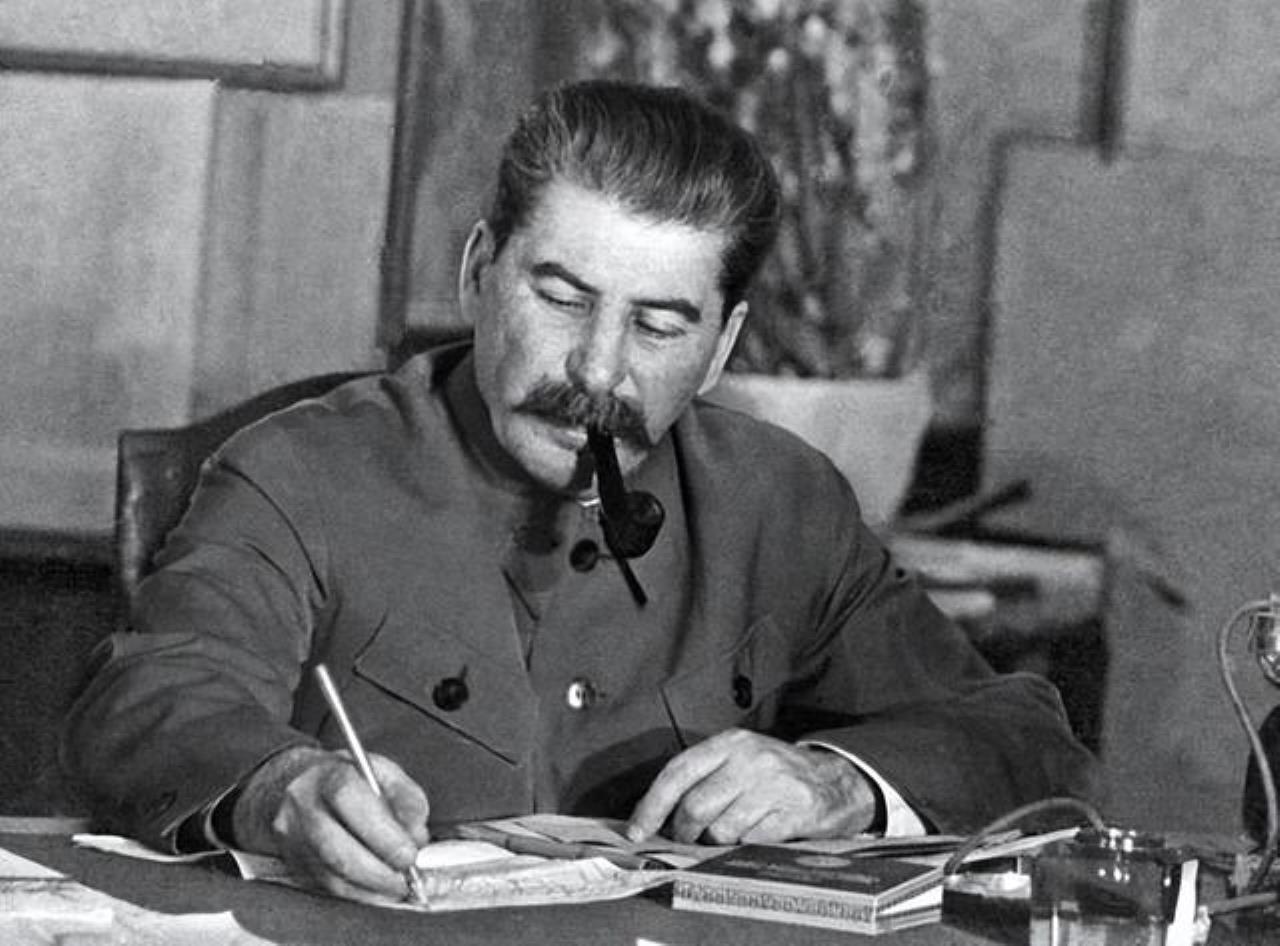

斯大林格勒战役中,斯大林签署命令,取消了政委制度,自此之后,苏联军队一直是“一长制” 这背后,藏着一段鲜为人知的权力较量,也藏着斯大林对战争、对军队、对权力的深层焦虑。 1942年7月28日斯大林签署了命令第227号。这个命令后来以一句著名的话广为人知:“不许后退一步!”但很多人忽略了,这份文件中还夹杂着另一项关键调整:取消政治委员的并行指挥权。 之前的苏联军队实行“二元制”:指挥官和政委平级,军令必须经过两人同意方可执行。这个制度起初是为了确保军队的“政治可靠性”,防止有人搞“军头主义”,但到了真正的战争时期,一道命令要两个人点头,执行效率可想而知。 特别是在斯大林格勒战役这种生死存亡的关头,军令如山,拖延一秒都可能导致整条防线崩溃,前线将领们怨声载道,后方指挥调度也频频卡壳,斯大林终于意识到,政治控制再重要,也不能让它毁掉战争胜局。 于是一场不动声色的制度改革在战争最胶着的时刻悄然展开。 要理解斯大林为何在这个节骨眼上动政委的刀子,得先从政委制度的来历说起,1918年,布尔什维克刚刚建立红军,彼时军队还不成体系,纪律涣散将领多出身于沙俄旧军。 列宁担心这些人靠不住,于是设立政治委员制度,每个部队都派一个“党的代表”,来监督军事指挥,确保红军“红”得纯粹。 这套机制在内战时期确实起到作用,既防止了军队独立于党的控制,也为后来苏共对军队的全面掌控打下了基础。 但到了二战这套制度就显得格格不入了,想象一下,一个师长下达进攻命令,政委站出来说:“这不符合党的精神,不能打。”两人僵持不下,敌人已经攻进阵地了。前线将士只能一边挖战壕一边等他们争完。 这种局面在1941年的德国“巴巴罗萨”计划突袭中暴露无遗,苏军节节败退,一方面是因为毫无准备,另一方面也是因为指挥系统混乱、响应迟缓。斯大林虽然铁腕,但他不是傻子,他知道要赢战争,就必须放权。 取消政委制度,对斯大林来说绝不是轻松的决定,正是在他一手推动下,苏共实现了对军队的渗透和绝对控制,1937年的“大清洗”,红军高级将领几乎被一锅端,斯大林就是通过政委制度来重新“控制”军队。 现在要撤销这一制度,等于主动放弃部分政治监督权,把“刀把子”交还给军官。这对斯大林来说,是一次巨大的心理挑战。 但斯大林也清楚,如果斯大林格勒这场仗打输了,德国人顺着伏尔加河一路南下,不仅整个高加索油田要丢,甚至莫斯科都可能再次陷落。 这时候,他不得不做出选择:是继续让政委握着“话语权”,还是让真正懂打仗的军官指挥军队?于是斯大林选择了后者。 他没有公开宣布“废除政委制度”,而是通过修改军队结构、调整职务设置、命令中悄悄加条款的方式,把政委的权力一步步剥离,最终只保留“政治教育”的职责,不再插手军事指挥。 这个改变的背后,有一个人不能不提,那就是朱可夫,他可是斯大林最倚重的将领之一,也是少数敢于和斯大林顶嘴的人,在莫斯科保卫战中,正是朱可夫力排众议,调动预备队堵住德军突破口,为苏联赢得转机。 斯大林对他既忌惮又佩服,而朱可夫早在1941年就多次建议取消政委制度,认为这是“战争效率的最大障碍”。他甚至在一次会议上直接说:“我们不能一边打仗,一边搞政治斗争。” 斯大林当时没当回事,但朱可夫的意见他记住了,到了1942年斯大林格勒战役打到白热化,朱可夫再次提出“集中指挥权,取消双线领导”。这一次斯大林没有反驳。 朱可夫不是政客,他是个实干派,他知道战争不是靠喊口号赢的,得靠精准的调度、明确的指挥、快速的反应。而这一切,都要求“军令统一”。 1942年底苏联军队正式改为“一长制”,即由指挥官全权负责战斗行动,政委只负责政治宣传和思想工作,不能干预前线指挥。 这看似只是职务上的调整,实则是一次权力结构的大变动。军官们终于不再受“政治干政”的掣肘,真正掌握了作战主动权。 而这个变动的效果也几乎是立竿见影的,1943年初苏军在斯大林格勒发动大反攻,成功包围并歼灭德军第6集团军,重创德军南线,扭转整个东线战局,从此之后,“一长制”成为苏军的基本制度,一直延续到苏联解体。 当然斯大林并不是完全放弃对军队的控制,他只是换了一种更高效、更隐蔽的方式。 政委虽然失去了指挥权,但政治机关却继续存在,军队中的“党支部”依然对军官进行思想审查和档案备案,斯大林通过内务部和情报系统,继续掌控军队的“风向”。 可以说他是用一种“技术官僚化”的方式,把军队变成了更高效的机器,但核心控制权依旧握在党和他自己手里,这是一种典型的斯大林式妥协:在关键时刻让一步,换取整体胜局。 参考资料: 苏联实行一长制的情况.E读主页.2024-11-17

评论列表