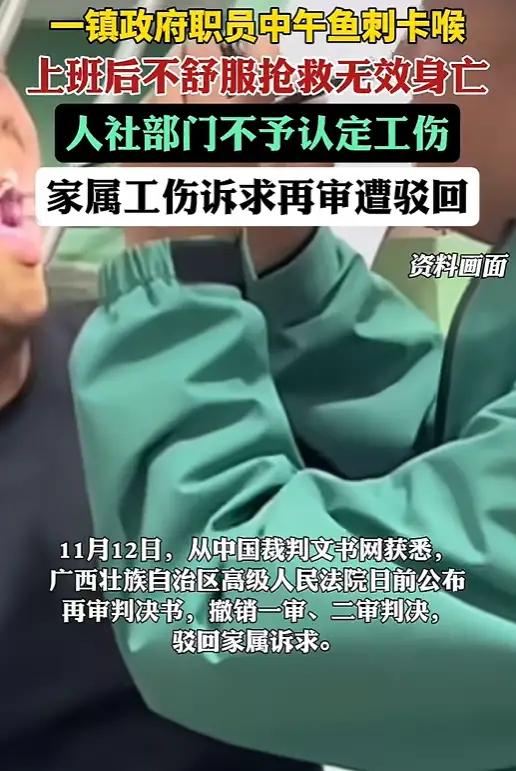

员工食堂吃鱼身亡,工伤认定遭拒!工伤认定的边界在哪里? 近日,看到一则新闻,心里挺不是滋味的。某镇政府的一位职员,中午在单位吃饭时,不小心被鱼刺卡住了喉咙。当时可能没太在意,或者觉得能应付过去,结果下午上班后,感觉越来越不舒服,赶紧送去医院抢救,可惜最终没能救过来,一条生命就这样没了。 更让人心里沉甸甸的是后续:人社部门经过调查,给出了“不予认定工伤”的决定。 这个消息一出,很多人第一反应可能和我们一样:人在单位,中午吃饭也是为了下午更好地工作,这出了事,怎么就不算工伤呢? 要搞清楚这个问题,咱们得弄明白法律上“工伤”到底是怎么界定的。它不是一个“只要在单位出事就算”的笼统概念。 核心在于三个关键点:工作时间、工作场所、工作原因。 咱们来对照一下这个不幸的事件: 1. 工作时间:中午休息时间,通常不被认为是严格意义上的“工作时间”。虽然人在单位,但这段休息、吃饭的时间,是职工可以自由支配的。 2. 工作场所:事情发生在单位,这一点符合。 3. 工作原因(也是最关键的一点):吃饭这个行为,是为了满足人基本的生理需求,而不是为了履行工作职责。被鱼刺卡住,是个人就餐过程中发生的意外风险,与工作本身的内容没有直接的、必然的关联。 所以,人社部门做出不予认定工伤的决定,从现行法律的框架下来看,是有其依据的。类似的情况,比如在单位午休时突发疾病(除非能证明与工作有直接因果关系),或者上下班途中自己不小心摔倒,通常也难以被认定为工伤。 法律是严谨的,它需要清晰的界限来保证公平执行。我们不能单纯用“人都没了”的情感来代替法律的标尺。 但理解法律的理性,不代表我们内心不能有感性的触动。这件事最让人痛心的地方在于,它凸显了一种生命的“脆弱”和“意外”。谁能想到,一根小小的鱼刺,一次寻常的午餐,竟会带来如此残酷的后果?这对于逝者的家庭来说,无疑是天塌下来的打击。 那么,如果工伤这条路走不通,家属还能怎么办呢? 这里就有必要了解一下另外的途径了。虽然可能无法获得工伤赔偿,但单位作为雇主,通常为职工缴纳了医疗保险(这是基础的),以及一些补充的商业保险,比如意外伤害险或者雇主责任险。尤其像公职人员这类群体,单位的保障一般还是比较健全的。 家属可以重点去核实一下: 这位同志的单位是否购买了相关的商业保险? 这种情况是否符合这些商业保险的理赔条件? 如果符合,那么保险理赔也能在一定程度上为这个遭受重创的家庭提供一些经济上的慰藉和支持。这可能是目前情况下最实际、最有效的救济渠道了。 回到我们开头的问题:“工伤到底算不算?” 法律的回答可能是“不算”。但这个悲剧给我们每个人的提醒,远比一个认定结果更重要: 1. 关注日常安全:生活中一些看似微不足道的小事,比如吃饭噎着、走路摔着,都可能潜藏风险。多一分小心,总是好的。 2. 了解自身保障:我们每个人都应该对自己单位提供的保障(五险一金、补充商业保险等)有个基本的了解,知道在遇到不同情况时,可以寻求哪些帮助和赔偿。 3. 法律与情理的思考:这个案例也促使我们思考,在冰冷的法律条文之外,对于这类发生在单位的极端意外,是否有更完善的补偿或救助机制,来体现社会对个体生命的人文关怀。 最后,希望逝者安息,生者坚强。也希望这个令人心痛的个案,能让大家更关注安全,更了解规则,让类似的悲剧不再发生。 爆料 分享今日的感悟 注:取材网络,如有侵权请联系