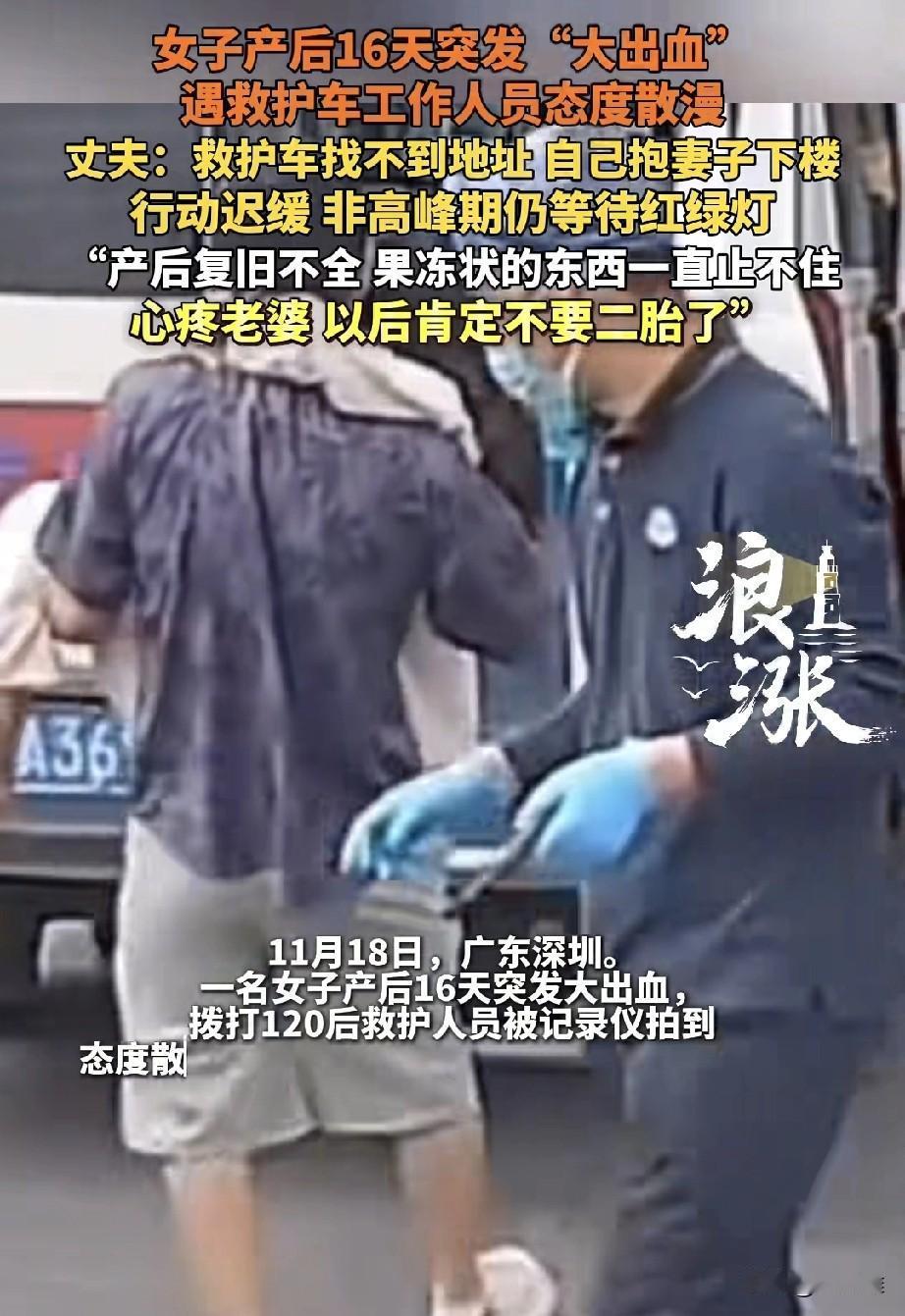

“必须严惩!”深圳一女子产后大出血,丈夫急叫救护车,却被告知“找不到地方”,最后只能自己抱着虚弱的妻子,冲到小区门口苦等。更让人心寒的是,赶来的护士全程散漫,仿佛在“围观”,救护车甚至在路口静静等红灯。网友炸锅:这简直是把生命当儿戏! “你们到底能不能找到?我老婆在大出血!”丈夫的吼声带着颤抖,但电话那头的回应,却依旧平静:“地址不清楚,再确认一下。”然而谁也没想到,就这句看似规范的流程性回答,成了这场救援延误的开端。 此时产后16天的妻子面色苍白,而原本穿在身上的底裤,已被鲜血浸透,但眼瞅着救护车迟迟味道,为了节省时间,实在等不及的丈夫,最终只能咬牙抱起虚弱的她,跌跌撞撞冲下楼,开车到路口等待“守规”救护车的到来。 初冬的深圳傍晚,风里带着凉意。小区门口,丈夫紧紧搂着妻子,感受着她逐渐流失的体温。远处,救护车的警笛声由远及近,却在不远处的路口停了下来。 要知道此时是非高峰时段,那辆正在执行任务,亮着救援灯的白色车辆,竟安静地停在红灯前,仿佛只是一辆普通公务车。行车记录仪后来显示,整个过程里,救护人员在没有启用优先通行权的同时,更也没有表现出紧迫感。 “这就是你们的急救速度!快走!”丈夫的质问,被淹没在开关车门的声音中。 更令人心寒的是随车护士的态度,只见她下车后,慢条斯理地整理着装备,对家属的焦急视而不见。而原本在车上的工作人员,更没有启用担架。大出血患者还是由其丈夫抱上车。 但最令人无语的是,在丈夫将其抱上车期间,工作人员非但没有下车帮助,甚至连救护车的车门都仅打开半扇。而这种冷漠与产妇随时可能加重的病情,形成残酷对比。要知道产后大出血是产褥期,最危险的并发症之一,每分钟的延误都在加剧休克风险。 “不能再快一点吗?”丈夫盯着心电监护仪上跳动的数字,声音里带着哀求。然而救护车依然按部就班地行驶,仿佛车上的不是危重病人,而是普通转运患者。 事件引发舆论关注后,而涉事医院反应迅速。“我们深刻道歉,立即整改。”尽管院领导登门时这样承诺。但公众的质疑并未平息:为什么法律赋予的“生命特权”没有被使用? 要知道我国法律明确规定,根据我国法律,执行急救任务的救护车在安全前提下享有通行优先权,可不受交通信号限制,但这一规定在现实中常被忽视。 “难道每次都要等出事才重视吗?”、网友的评论一针见血。这起事件折射出的不仅是个人失职,更是系统性问题:急救人员培训不足、部门间协作机制缺失、监督考核流于形式。 事实上,类似的急救延误在各地时有发生,2014年深圳就发生过患者倒地50分钟无人救助最终死亡的悲剧。 只能说,生命的重量无法用规章制度来衡量,但却能在分秒之间流逝。当救援变成机械的流程执行,当职业倦怠超越了对生命的敬畏,再完善的体系都会出现裂痕。 因为我们需要的不是事后的致歉,而是从根本上重建急救系统的责任意识与应急能力,让每一辆救护车都能真正成为穿越城市的生命方舟。 信息来源: 西安晚报2025.11 |《妻子产后16天突然大出血,男子急忙叫救护车,自己抱妻子下楼。记录仪显示救护人员态度散漫。深圳市急救中心:暂不清楚。》 文|沐琨 编辑|南风意史