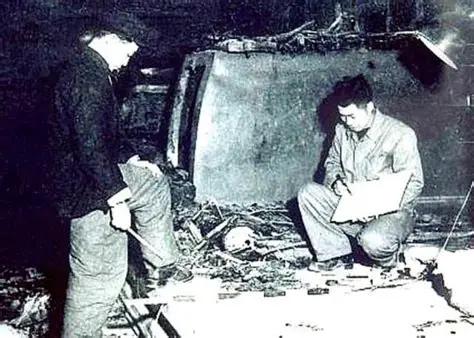

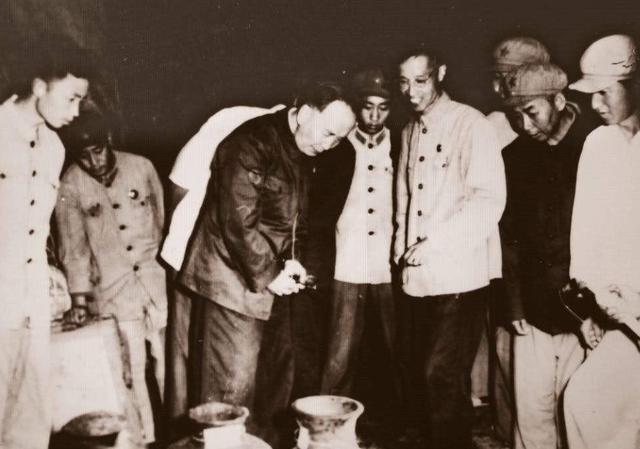

1955年,在吴晗、郭沫若等人的坚持下,国家同意了他们发掘长陵的要求,长陵是明成祖朱棣的陵墓,郭沫若一直认为在长陵里有《永乐大典》原本,而吴晗作为一个专门研究明史的学者,一心想要把十三陵都发掘个遍。 地宫的棺椁终于暴露在灯光之下。那是一具巨大的楠木棺,三层包裹,耗时月余才得以打开。当手电筒的光束照入内部,一层金饰、一件缂丝龙袍、次第显现,考古队一度陷入欢呼。 棺内三具遗体并列躺着,中间是万历皇帝,左右为其两位皇后。如此完整的皇族陪葬形式,前所未有。可就在拍照、记录、初步清理的过程中,变故发生了。 衣物在接触空气数小时后迅速腐化,细菌与湿气催化了曾沉睡三百多年的纤维结构。专家下令增设温控设备、移除湿气,试图挽救遗物状态,但已经迟了。多件帝王衮服和凤冠残片在几天内化为粉末。遗体本身,在氧化作用下迅速塌陷,最终碎裂成块,无法还原。 这一过程被迅速上报至高层,国务院随即下发指示,暂停一切明代皇陵发掘计划,长陵也不再被列入下一阶段考古对象。 而就在不久前,吴晗还在北京召开的学术会议上,提出是否可以顺势继续向北推进,尝试长陵发掘。他强调,《永乐大典》大量原稿或许就在地宫藏匿之中,若能发掘,将为中国古代文献提供新的母本,对历史与语言研究有着决定性意义。 但他并未说服关键人物。 1965年,周恩来陪同外国元首参观定陵地宫。当走至甬道最深处,客人连称“壮观”,表示愿意提供文物保护设备,协助中国继续发掘其他皇陵。吴晗再次请求是否可以重启长陵计划。周恩来却停顿片刻,答道:“不宜再动。” 这一句话,令所有人心中明白,长陵永远不会被开启。 955年春,经多年酝酿后,在郭沫若、吴晗等人的推动下,国家文化机构批准开启对定陵的正式发掘。这是明十三陵中首次系统性考古尝试。由于定陵规模适中、地形开阔,被选为“试掘”对象。郭沫若希望通过实践总结经验,以备后续对朱棣陵寝的进一步行动。 发掘初期一切顺利。石道、门阙、神道、宝城、地宫甬道等结构完整清晰,大批随葬器物有序摆放。专家兴奋不已,报刊也频频报道此举为“文化寻根”。直到棺椁开启后,才迎来真正的考验。 吴晗后来曾写过:“我们低估了时间的力量。”在地宫内沉睡三百余年的一切,暴露在空气中的那一刻,迅速崩塌成尘,留下的是一地无法复原的残迹。 长陵因此得以幸免于难。 而这座陵墓,承载着极其特殊的历史意义。朱棣是永乐大帝,是北京城的建设者,是郑和下西洋的发起人,也是《永乐大典》的主编者。历史学者普遍认为,《永乐大典》最初原本并未完全外传,其部分母本极可能仍随皇帝安葬,埋于长陵地宫某处。 郭沫若对此深信不疑。吴晗则从学术角度支持发掘,认为皇陵结构与政治体制、丧葬礼制有高度对应性,值得实地研究。但两人皆在定陵的教训后逐步沉默。 1970年代后,十三陵考古进入保护优先阶段,长陵周边仅限于地面测绘与影像探测,地宫结构始终未被开启。朱棣至今静卧于昌平,地宫依旧封闭。 而那场发掘所带来的争议与反思,成为新中国考古制度的转折点。从此,所有涉及古代皇陵的大型考古项目,必须经过多方技术评估与国家审批。