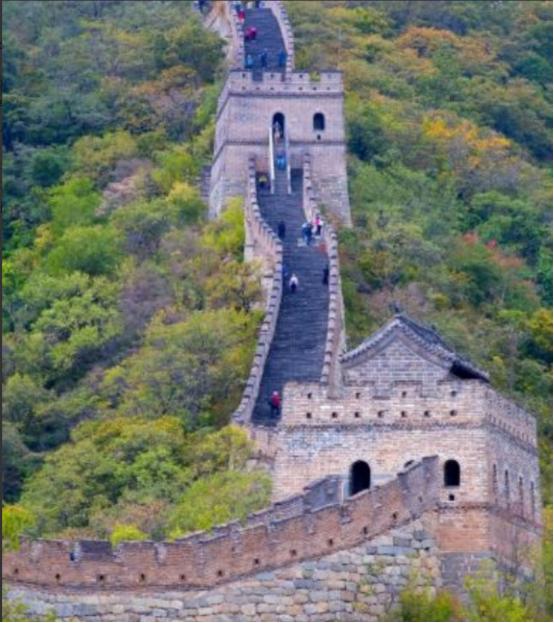

“中国准备什么时候把万里长城还给我们?” 这番言论源自一名韩国网友在海外社交平台的问答互动中,他还进一步补充称,如今的长城不仅采用了韩国技术,其建造者更是韩国的先祖,而长城上留存的韩文痕迹,正是印证这一“真理”的所谓有力依据。 一句匪夷所思的诘问,配上几张刻意放大的砖块特写,那位韩国网友言之凿凿宣称墙体营造技艺源自韩国先祖,砖面浅浅刻痕皆是古韩文铁证。这则帖子如惊雷划破网络平静,一夜之间席卷海外平台,全球网友从最初的错愕转为哗然失笑,这堵横亘千年的古墙,究竟被附会了怎样的离奇想象? 在外网上,中英韩三语混杂的标题极具煽动性,八达岭城墙的照片里,几道游客涂鸦被箭头圈注,硬说成秦汉时期韩国劳工参与筑墙的遗存。评论区短暂沉寂后便炸开锅,中国网民携史料截图强势回应,韩国网友则以 “文化共享” 辩解,三天内转发量破十万,各类戏谑表情包在社交平台流转,将这场荒诞争议推向热议顶峰。 而早在此前,韩国学术圈便已对长城东端的归属问题屡提异议。2009年,中国文物局官方发布明长城总长度为8851公里,明确界定其东端起点位于辽宁虎山。韩国部分学者旋即提出反驳,声称该虎山段实为高句丽时期的泊灼城墙,与秦汉长城无任何关联,且坚称高句丽先祖才是这一段城墙的真正修筑者。2012 年中国更新长城总长度至 21196 公里,将东北多处遗迹纳入体系,韩国东北亚历史财团直接提出抗议,指责此举是 “篡改高句丽历史”。本应基于史料与考古的学术探讨,屡屡在网络传播中异化为针锋相对的 “抢墙之争”。 但有关长城的叙事,早在春秋战国便已开篇。彼时诸侯割据,为抵御北方游牧部落袭扰,各诸侯国陆续构筑边墙屏障。齐国于泰山南麓垒砌土障,燕国沿易水北岸堆砌石墙,彼时各段墙体互不相连,总长不过数百公里。公元前 221 年,秦始皇统一天下,征调三十万军士与民夫,将散落的边墙串联整合,西起甘肃临洮,东至辽宁辽东,绵延五千余里的巨龙就此成型。黄土经层层夯实,杂草木屑充作黏结,这道坚壁成功阻挡了匈奴铁骑的南下步伐。 汉朝接续前人基业,武帝刘彻派遣卫青、霍去病北击匈奴,顺势将长城向西拓展至河西走廊。玉门关、阳关巍然矗立,烽燧台每隔三五里便有一座,狼烟升起之时,千里之外即刻知晓警报。北魏、北齐、隋唐历代皆对长城修缮加固,夯土墙逐渐替换为石砌结构。 到了明代更是倾注巨大心力,自洪武七年起历时两百年重修,青砖条石从山海关铺展至嘉峪关,蓟镇总兵戚继光亲督工程,墙砖之上多刻 “万历某年” 字样,如今北京段长城的砖缝间,仍能寻见糯米浆的残留痕迹。 与中国长城的绵延壮阔形成对照,高句丽为抵御隋唐大军的征伐,其所修筑的“千里长城”,仅绵延于鸭绿江以北数百公里的有限区域。箕子朝鲜与卫满朝鲜虽存续年代早于秦汉王朝,却始终停留在部落联盟的发展阶段,根本不具备跨海派遣工匠参与中原长城修筑的实力。所谓 “韩文证据” 纯属无稽之谈,韩文谚文由朝鲜世宗于 1443 年创制,较明长城修建晚了上百年,而网上流传的砖面刻痕,多为现代游客的随意涂鸦。 争议发酵后,中韩网民各执己见。中国网民多以调侃姿态回应,搬出《史记・蒙恬传》等史料,印证长城修建初衷是抵御匈奴,与朝鲜半岛无涉;韩国部分声音则固守立场,将争议归咎于中国 “东北工程” 所谓的 “抢史行为”。史实早已给出明确答案:长城遗址出土的木简,通篇皆是秦汉隶书;而辽宁抚顺境内的高句丽遗迹,其建筑风貌与长城存在明显分野。2006年联合国教科文组织将长城纳入世界遗产名录,既明确认定其起源于中国,更未对韩国方面的相关主张作出任何提及。 然而,此类文化争议,韩国并非首次挑起。端午习俗被包装为 “江陵端午祭” 申遗,汉服被歪曲为 “韩服原型”,孔子、孟子等先贤被强行与古朝鲜版图捆绑,汉字起源亦曾遭其无端觊觎,中医更是被改称 “韩医” 试图据为己有。这些争议背后,折射出部分群体急于拉长历史脉络的焦虑,面对中华文明的深厚底蕴,未能秉持谦逊学习之心,反而选择以 “攀附” 方式寻求文化认同。 面对无端争议,中国始终秉持理性态度。长城两千年的风霜雨雪,早已将中华儿女的智慧与血汗镌刻其中,成为不可撼动的历史见证。我们不事口舌之争,而是以事实为依据,通过多语种翻译史书文献、举办跨国文化交流活动,让历史真相自然彰显。长城不会因无端揣测而挪动分毫,它静静矗立在山河之间,既见证着文明的交融互鉴,也昭示着一个朴素真理:历史可以共享,但文明的根基不容篡改。