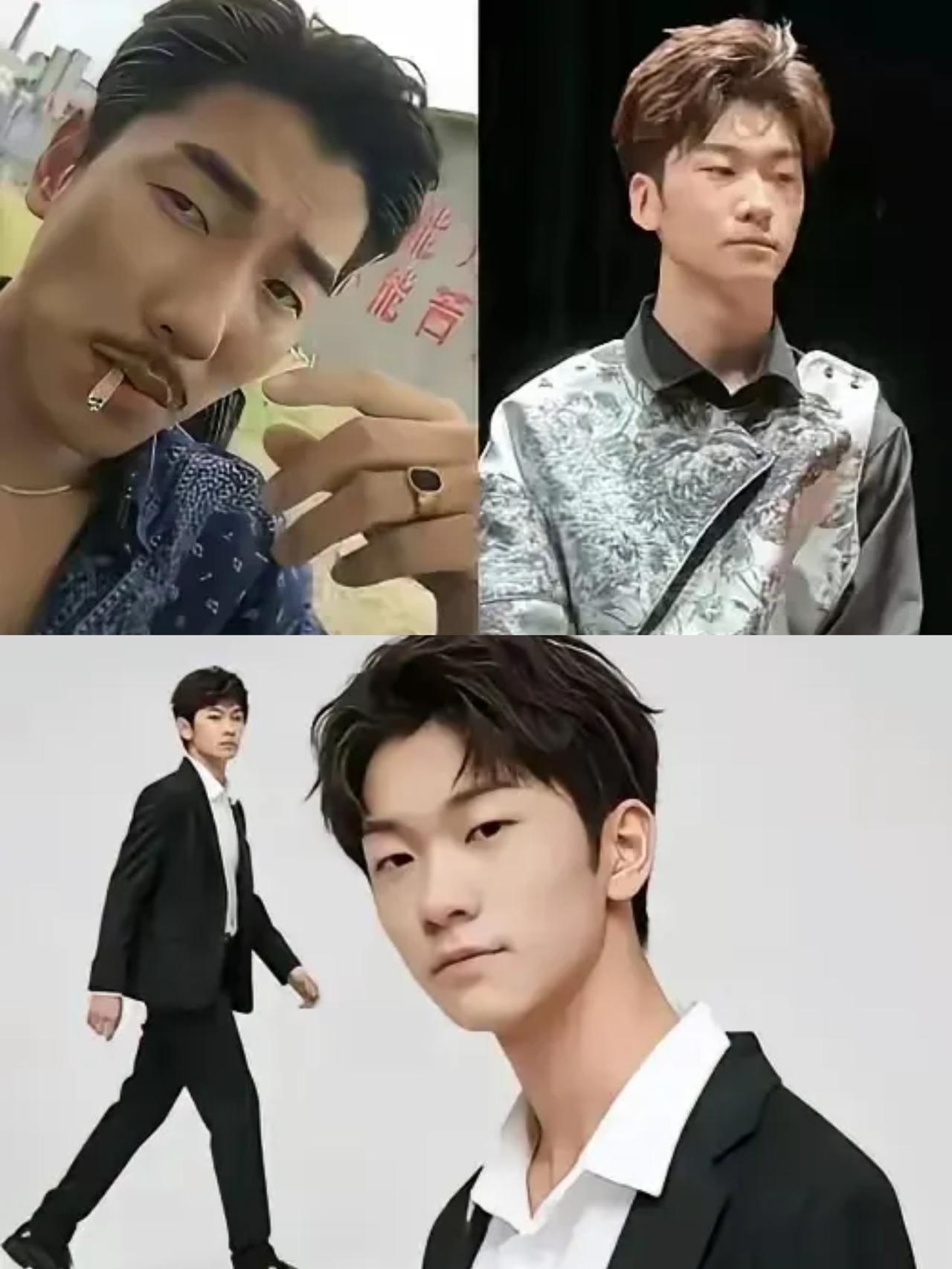

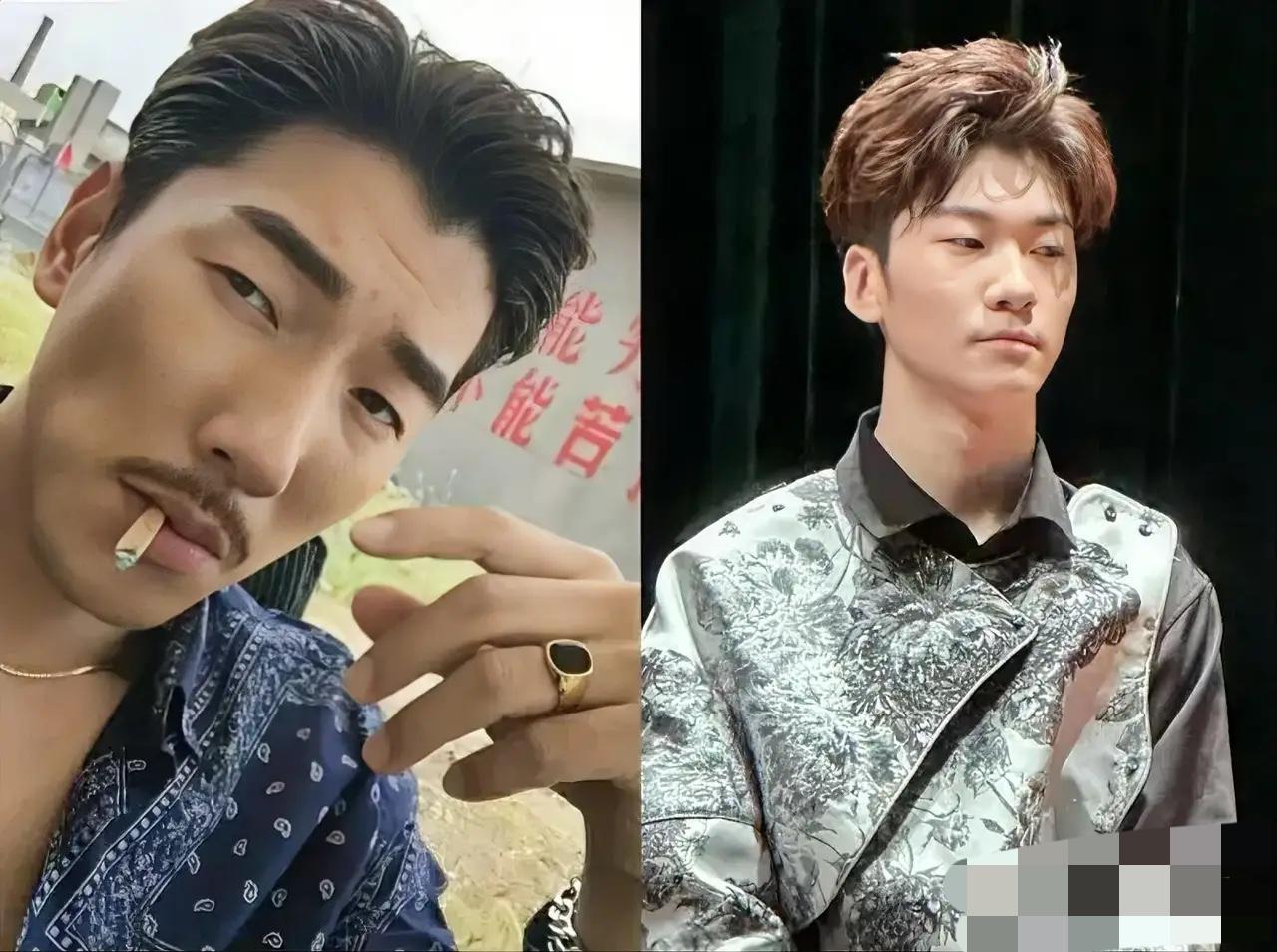

宁跟讨饭的娘, 不跟当官的爹,在张亮的儿子天天身上体现的淋漓尽致,父母离婚前 天天是由母亲寇静在照顾的,可以说是被照顾的无微不至,懂礼貌、知进退。《爸爸去哪儿》他的教养,被全国人民看见了,张亮天天走红了,也被大家所了解。 谁能想到,这前后反差的根源,藏在父母离婚后的家庭变化里。离婚前,天天跟着妈妈寇静,被照顾得无微不至,骨子里的教养藏都藏不住,全国观众都被这个懂事的小男孩圈粉。 可父母离婚后,天天跟着爸爸张亮生活,即便张亮再尽力,也终究填补不了母亲角色的空缺。不是说父亲照顾得不好,而是父母的角色从来都无法互相替代。 父亲更多是“保护者”和“提供者”,能给孩子物质保障和安全感;但母亲更像家庭的“情感粘合剂”,擅长捕捉孩子的情绪波动,在日常点滴里教他待人接物的细节。 20岁正是青春叛逆期,孩子最需要的不仅是管教,更是情感上的倾听和引导。父亲的关心或许偏于严厉直接,而母亲的陪伴往往更细腻柔软,能帮孩子疏解成长的烦恼。 天天的变化,本质上是家庭角色失衡后,情感需求没被满足的必然结果。 很多人把离异家庭孩子的变化,单纯归咎于父母离婚,其实这太片面了。家庭教育的核心从不是“家庭是否完整”,而是“爱与陪伴是否持续”。 父母分开不可怕,可怕的是一方彻底缺席孩子的成长,让孩子在关键期失去了应有的情感支撑和行为引导。 现在太多离异家庭陷入一个误区:觉得孩子跟着一方,另一方就可以“全身而退”。但孩子的成长需要父母双方的合力,父亲的格局和母亲的温度,缺一不可。 哪怕不能生活在同一个屋檐下,也该共同参与孩子的教育,让他知道“爸妈分开了,但爱你的心没变”。 天天的经历更像一面镜子,照出现代家庭教育的关键:孩子的教养从来不是天生的,而是父母用陪伴和引导浇灌出来的。 家庭的完整与否不是决定因素,持续的关爱、平衡的角色陪伴,才是孩子健康成长的底气。 你觉得天天的变化真的是因为缺少母亲陪伴吗?对于离异家庭的孩子教育,你有哪些更实在的建议?