1906年,晚清官员在德国发现了一件国宝,明知索要无望,便通过交涉将上面的文字拓印了下来,如今已经是世界上仅存的孤本! 端方这个人,1861年生在满洲正白旗托忒克氏家,字午桥,号匋斋。从小念书,1882年中举,步入官场。起初在陕西干布政使,管地方财政和民政,处理过不少水利工程和赈灾事宜。1900年前后,调到湖北当巡抚,那时候义和团运动刚平,他负责重建秩序,推动新政,比如办学校和练新军。端方办事稳当,很快就升湖广总督,管长江中游一带,搞工业试验,建纺织厂啥的。 话说端方不光当官,还迷金石书画。业余时间到处淘古董,藏品堆满屋子,北京和南京的家都像小型博物馆。他跟当时文人圈子熟,经常交换心得,鉴定碑刻。端方自己也上手拓印,练出一手好活儿,收藏汉魏石刻上百件。这些爱好让他在官场上多层身份,不少人找他求字画。 1905年,清廷派五大臣出洋考察宪政,端方跟戴鸿慈一组。从上海坐船,先到日本看明治维新成果,然后过太平洋到美国,参观国会和工厂。端方一路记笔记,收集各国制度资料,顺便留意海外中国文物。这趟差事让他眼界大开,也为后来在欧洲的发现埋下伏笔。端方回国后,继续干两江总督,管江苏安徽江西,处理漕运盐政,日子过得忙碌。 端方在晚清算改革派,推动教育和实业,但也卷入政治漩涡。1911年铁路风波,他被派去四川,结局惨淡。不过他那金石癖好,留下了不少遗产,比如各种拓本流传至今。 这事儿得从石碑说起。那块碑叫北凉沮渠安周造佛寺碑,445年刻的,记录沮渠安周建寺的事。北凉是十六国时期匈奴卢水胡沮渠蒙逊建的政权,安周是他第十儿子。碑文由中书郎中夏侯粲写,二十二行,每行四十七字,正书带隶意。史书对北凉迁高昌后记载少,这碑填了不少空白,对研究丝路佛教和政权变迁有大用。 1882年,在新疆吐鲁番高昌故城M寺遗址挖出,当时右上角已缺,下部莲花座完好。高148厘米,宽92厘米。出土没多久,就引来外国人眼热。1902年,德国人阿尔伯特·格伦威德尔带吐鲁番探险队来新疆,名义考察丝路,实际趁中国弱势,大肆收文物。买了壁画、石碑、文书等46箱,运回柏林。途中碑裂成两段,德国人没当回事,直接扔博物馆。 1906年,端方出访到柏林,参观民族学博物馆。那里藏着从东方弄来的东西,他一眼认出这碑。端方懂行,知道这是宝贝,马上想带回去。可清廷无力要回,他就申请拓印。馆长先不同意,怕碑再碎。端方反复谈,终于松口,但得监督。 使团没带拓工,端方找随行厨师顶上。第一张拓得勉强全,纸墨一般。想拓第二张时,厨师敲重了,崩掉几个字。馆长立马停手,端方只拿走完整一张和残缺一张。这拓本成了关键证据,原碑二战时炸没了。 端方带拓本回国,装裱成轴,请杨守敬、缪荃孙、况周仪、黄绍箕题跋。这些大咖写边记,夸碑文珍贵,对北凉史有新解。端方在两江总督任上,常拿出来跟朋友研究,讨论十六国细节。1907到1910年,他管地方事务,顺带推动学堂和工厂建设。 1911年5月,清廷派端方督办川汉粤汉铁路,去四川镇压保路运动。他从湖北出发,带队入川。11月27日,在资中禹王宫,新军第八镇十六协三十一标哗变,管带刘怡凤带兵杀端方和弟弟端锦。端方死时50岁,头被砍,尸体扔那儿。 端方死后,家道中落,后人卖拓本给李介如。李介如藏了好几年,辛亥后拓本在民间流转。1949年后,李介如孙子李章汉捐给中国历史博物馆,现在中国国家博物馆收着。专家靠它研究北凉高昌时期,碑文细节帮大忙。 二战柏林轰炸,原碑毁了,这拓本成孤本。端方那举动,意外保住历史片段。话说回来,晚清文物外流多,这案子算典型,提醒人文化保护重要。

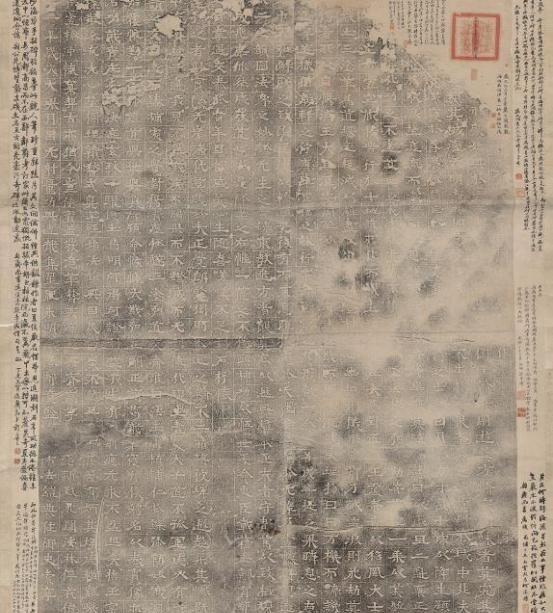

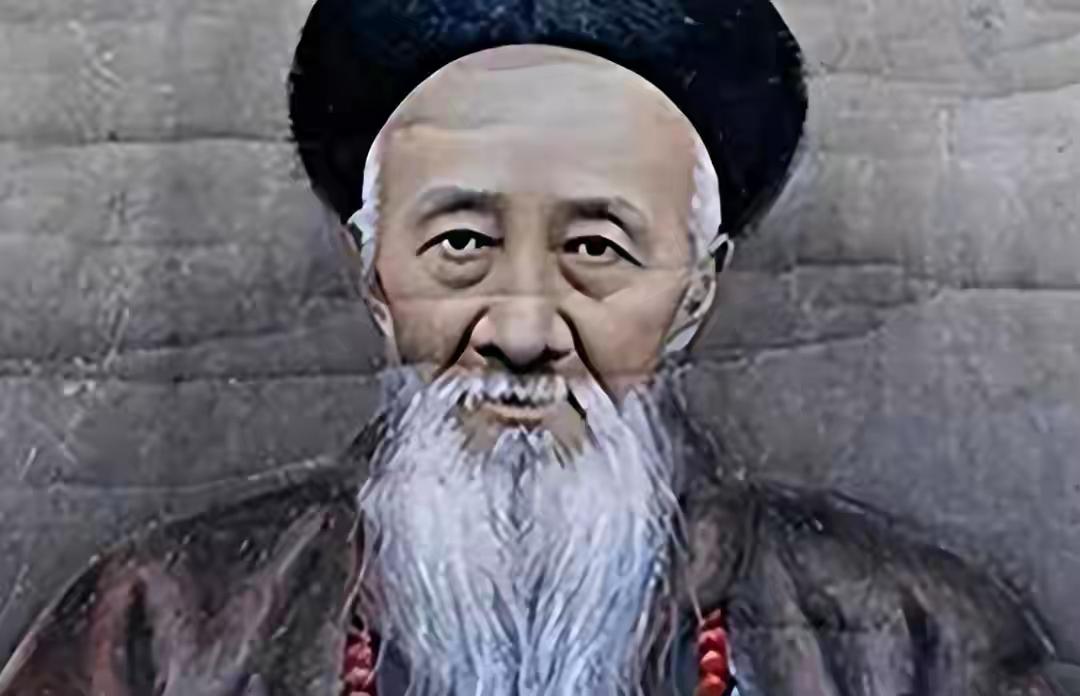

评论列表