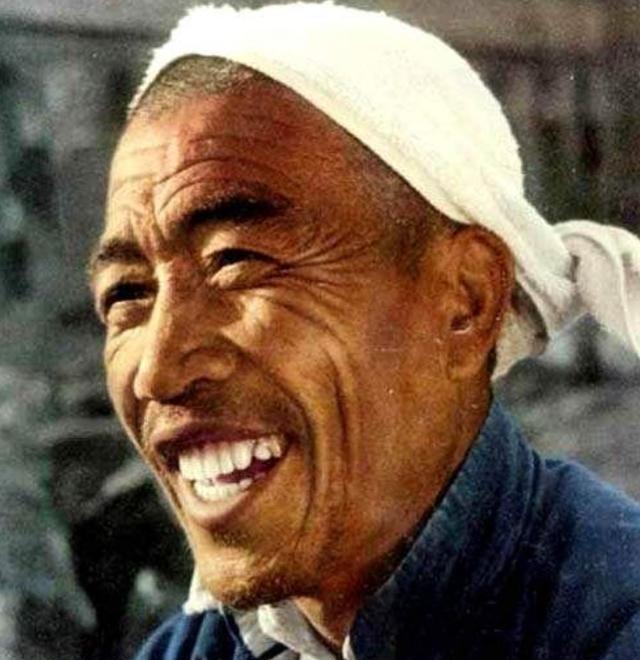

1975年,当上副总理的陈永贵住在钓鱼台国宾馆,但毛主席却让他搬出去,不要住在钓鱼台,这是为什么? 接到调令那天,陈永贵正蹲在大寨的分水渠边算水账,拿铁锨的手还沾着渠底的黑泥。他回昔阳老家收拾行李,帆布包里只塞了两件打补丁的土布褂子,连双新布鞋都没带,就踩着田埂上的草屑上了北上的火车。 京西宾馆的第一个晚上,他在地毯上走得脚底板发飘。服务员送来的搪瓷缸子,他总觉得不如大寨的粗瓷碗顺手;文件上的铅字密密麻麻,看着看着,眼前就晃出社员们扛锄头下地的影子。后来搬到钓鱼台3号楼,清静是清静,可窗明几净的房间里,他总听见心里有个声音在催:“地该锄了,苗该浇了。” 他不是怕国宾馆的规矩,是怕日子久了,耳朵里听不见庄稼拔节的动静。夜里躺在软床上翻来覆去,索性爬起来给毛主席写信,笔尖在纸上划得沙沙响:“这金窝银窝,不如我那土窝——坐在这里,老百姓的汗珠子掉地上,我都听不见了。” 几天后秘书递来一张纸条,毛主席的字龙飞凤舞:“钓鱼台无鱼可钓。”陈永贵盯着那九个字,突然咧开嘴笑了,一巴掌拍在大腿上:“还是主席知道我要啥!”他要的哪是搬家,是怕自己这个“种地的”,哪天变成了“坐衙门的”。 东城区交道口的小院是他自己挑的,灰墙灰瓦,跟昔阳老家的院子没两样。前院给警卫班搭了个棚子,后院他支起煤炉,早上煮玉米糊糊,晚上炒个土豆丝,锅铲碰着铁锅的叮当声,能传到胡同口。组织要派炊事员,他摆手:“我种了半辈子地,还能饿肚子?” 有回开完会,他揣着俩馒头往家走,胡同里修鞋的老李头喊住他:“陈副总理,您这布鞋底磨穿了,我给纳纳?”他乐呵呵坐小马扎上,脚跷在修鞋箱上,就像在大寨地头跟乡亲们唠嗑。小院的门从不上锁,谁路过都能推门进来,递碗咸菜,说句庄稼话。 他给自己立了“三三制”:三天在北京看文件,三天回大寨下地,剩下三天扎在基层。去广西柳城那年,正赶上大旱,他蹲在裂开指头宽的田埂上,扒开一把干土,土块在掌心碎成粉末。当晚就把水利局的人叫到仓库,就着马灯改调水方案,裤脚还沾着田里的泥星子。 有人背后说他“没文化,就会种地”,他听见了也不恼,指着自己的布鞋底子:“我不认全字典里的字,但我认得这鞋底下的泥——哪块地缺水,哪片苗缺肥,老百姓的脸就是晴雨表。”1976年毛主席病重时召见他,拉着他的手说:“永贵啊,你可别变样。”他使劲点头,回去照样扫院子、种豆角,煤炉上的玉米糊糊还是那个味儿。 1979年退出一线后,他坐绿皮车回大寨,背着粪筐就往地里钻,社员们笑他:“副总理还干这粗活?”他弯腰拾粪:“我本来就是种地的,不当官了,更得把地种好。” 1986年春天,他躺在病床上,床头柜上没摆鲜花,只放着个搪瓷缸子,里面泡着从昔阳带来的野菊花茶。弥留之际,他攥着儿子的手:“骨灰送回昔阳,撒在大寨的地里,给庄稼当肥料。” 他这辈子,就像春天埋进土里的种子,不声不响,却把根扎得深。从田埂到北京,从副总理到农民,他始终记得:人离了土,就像苗离了水,活不成。 如今大寨的田埂上,风一吹,还能听见有人念叨:“陈永贵当年在这儿挑水呢,锨把磨得锃亮……”他就像地里的庄稼,长在泥里,最后又回到泥里,等着下一季春风。

评论列表