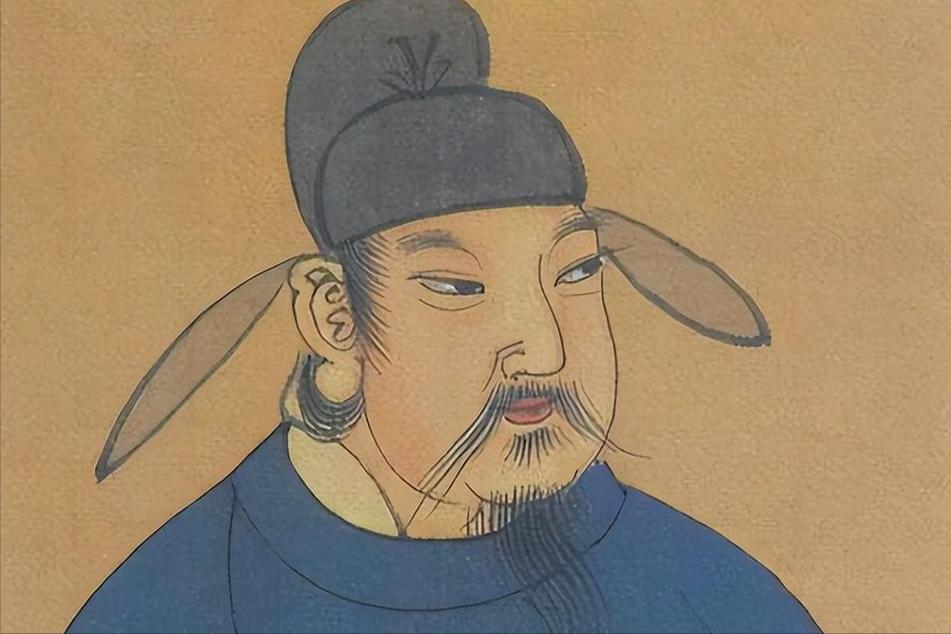

43岁的崔湜缢死于荆州驿馆时,大概没料到自己死后还能让唐玄宗抚卷长叹。

这位三度登上宰相之位的才子,凭诗才惊艳盛唐,靠权谋游走于后宫权妃之间,最终却因一场兵变沦为阶下囚,落得赐死的结局。

他的一生像极了划过盛唐夜空的流星,璀璨却短暂,热闹却苍凉。

要搞清楚崔湜为何能在朝堂上翻云覆雨,又为何骤然倾覆,得从他的出身说起,他生于唐高宗龙朔年间,来自当时顶尖门阀博陵崔氏。

这家族可不是一般的显赫,自汉至唐出了二十多位宰相,仅唐代就有十六人拜相,他的祖父崔仁师是太宗朝宰相,父亲崔挹官至户部尚书,用“钟鸣鼎食”形容毫不为过。

本来想靠家族荫庇安稳度日,但后来发现,盛唐的官场远比想象中复杂,仅凭门阀背景远远不够。

弱冠之年,崔湜考中进士,一句“春游上林苑,花满洛阳城”让同榜前辈张说赞不绝口,这也让他意识到,自己的才华或许能成为更锋利的敲门砖。

真正改变崔湜人生轨迹的,是编修《三教珠英》的经历。

武则天圣历二年,他被选中参与这部大型类书的编撰,得以和武则天的面首张易之、张昌宗兄弟朝夕相处。

这两位靠姿色得宠的权贵,虽遭世人非议,却能平步青云、权倾朝野。

崔湜亲眼目睹他们的发迹之路,心里渐渐有了盘算:寒窗苦读十年,不如依附权贵一步登天。

这个想法,几乎决定了他此后所有的政治选择。

神龙政变后,上官婉儿以昭容之位执掌宫中制诰,成为朝堂上不可忽视的力量。

崔湜凭借俊朗的仪表和敏捷的诗思,很快走进了上官婉儿的视野。

两人常在一起诗酒唱和,政治上也形成了紧密的同盟。

《旧唐书》明确记载,婉儿引荐崔湜参与政事,短短三年时间,他就从正五品的兵部侍郎连升六级,38岁便当上了中书侍郎、同中书门下平章事,成为真正意义上的宰相。

更让人咋舌的是,后来他因卖官鬻爵被弹劾,上官婉儿联合安乐公主当天就把他“捞”回了京城。

如此看来,崔湜坚信“后宫有人好做官”,也并非没有道理。

中宗暴毙后,朝堂局势突变,崔湜迅速嗅到了新的权力风口。

这次,他把目标转向了手握禁苑和财货的太平公主。

太平公主作为武则天的女儿,野心勃勃,两人一拍即合。

让人搞不清的是,崔湜竟能同时周旋于上官婉儿和太平公主之间上午还在上官宅吟诗作对,傍晚就到太平公主的别殿服侍,而这两位互为政敌的强势女人,对此竟心照不宣。

中宗灵堂前,婉儿素服守灵,崔湜仍与其亲近,太平公主也未加罪,反而在韦后临朝时力保他第二次入相。

睿宗即位后,太平公主权倾朝野,又以“开辟山路之功”让他三度拜相。

毫无疑问,崔湜的三次拜相都离不开女性权贵的扶持,但他忘了,依附权力的同时,也必然要承担权力崩塌的风险。

当李隆基与太平公主的矛盾白热化,崔湜没有退路,只能站在太平公主一边,甚至参与了密谋毒杀太子的计划。

事与愿违,李隆基率先发动玄武门兵变,太平公主被赐死,崔湜也锒铛入狱。

本来玄宗念及他弟弟崔涤忠谨,想给他一条活路,特派使者暗示他如实招供即可免死,但崔湜自作聪明,只承认“附逆”的轻罪,隐瞒了毒杀太子的核心阴谋。

玄宗得知后勃然大怒,追命诏书送达岭南流放途中,崔湜最终被缢杀,年仅43岁。

崔湜死后,玄宗翻阅他的遗稿,见其策论、诗文皆有可观之处,不禁长叹:“此人生在太宗朝,必是房玄龄般贤相。

”玄宗的评价并非没有道理。

崔湜的才华卓绝,《全唐诗》收录了他不少清俊洒落的诗句,敦煌出土的《珠英学士集》残卷中也有他的佚诗,但他却把才华用错了地方,选择了投机取巧的捷径。

他的故事,映射出盛唐政治中常被忽视的“男色政治”现象。

自武则天以女主御极,后宫养宠成为公开秘密,上官婉儿、太平公主延续了这一风气,公开招引才貌少年入幕。

而“三年连升六级”“三度入相”的诱惑,让不少士大夫放弃了科举正途,选择了这条投机之路,崔湜不是个例,但他的结局却极具代表性。

历史从来不是非黑即白,崔湜的一生让人唏嘘。

他有卓绝的才华,却缺乏坚守的底线;他能敏锐捕捉权力风口,却看不清投机之路的尽头是悬崖。

如此看来,他的悲剧既是个人选择的结果,也是时代环境的产物。

盛唐的繁华之下,权力博弈的暗涌从未停止,崔湜以才华点亮了夜空,又以投机灼痛了时代。

千年后回望,这位“软饭宰相”的传奇与宿命,仍在警示世人:才华若没有制度的约束和底线的坚守,终究只能是转瞬即逝的流星。