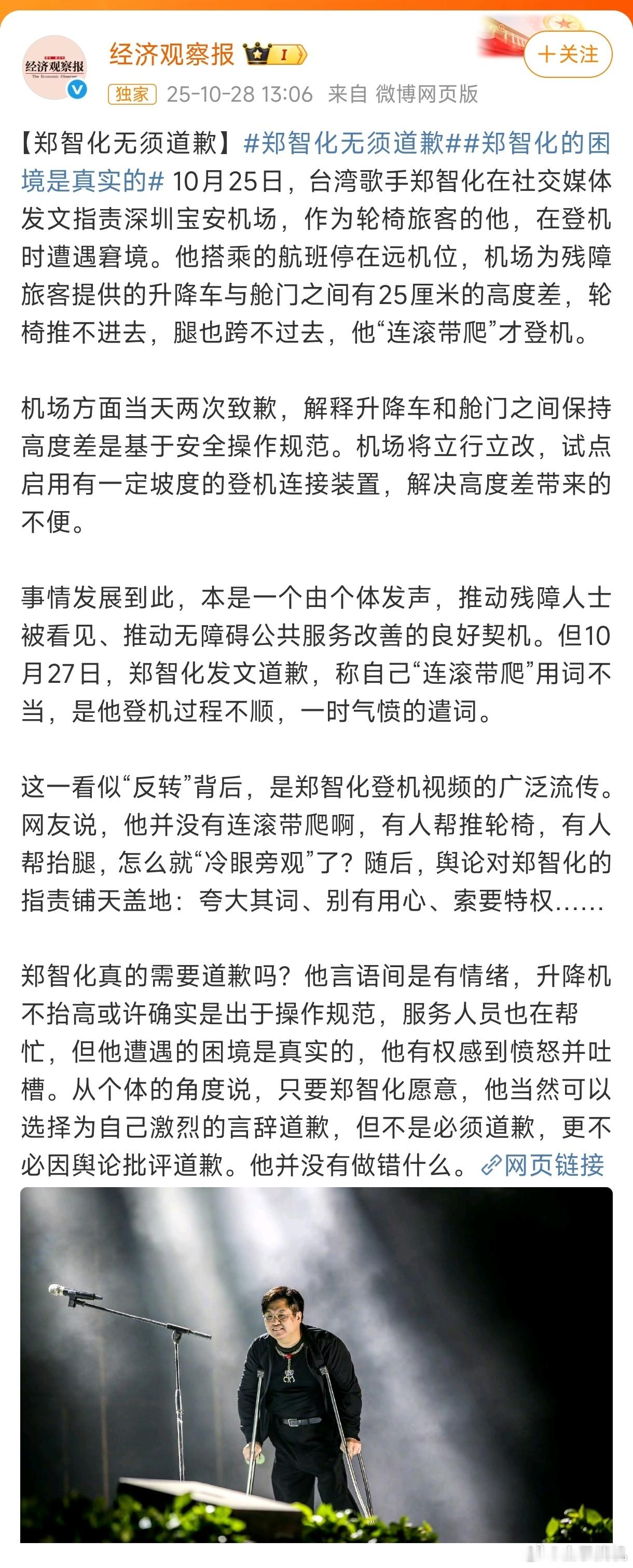

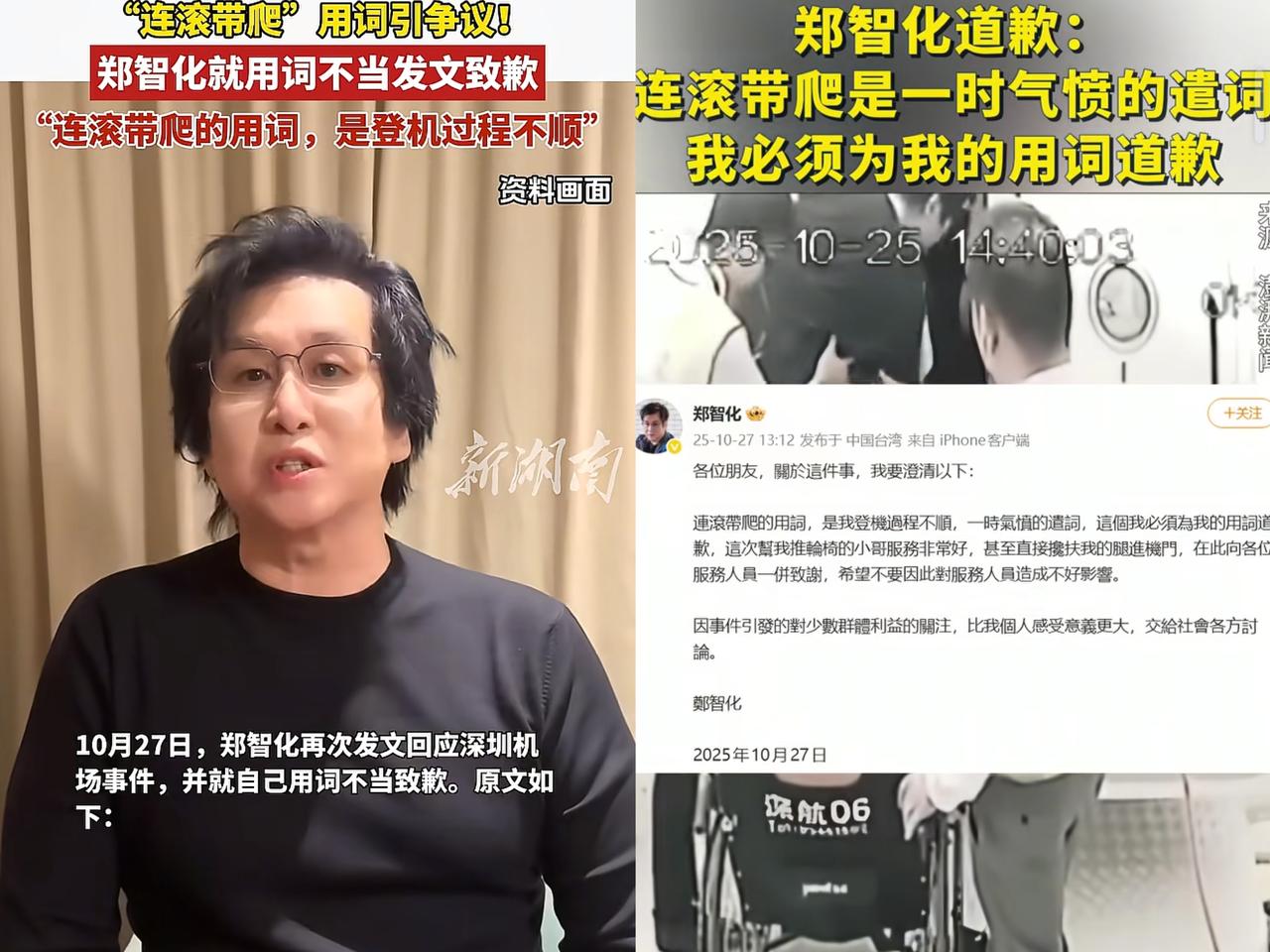

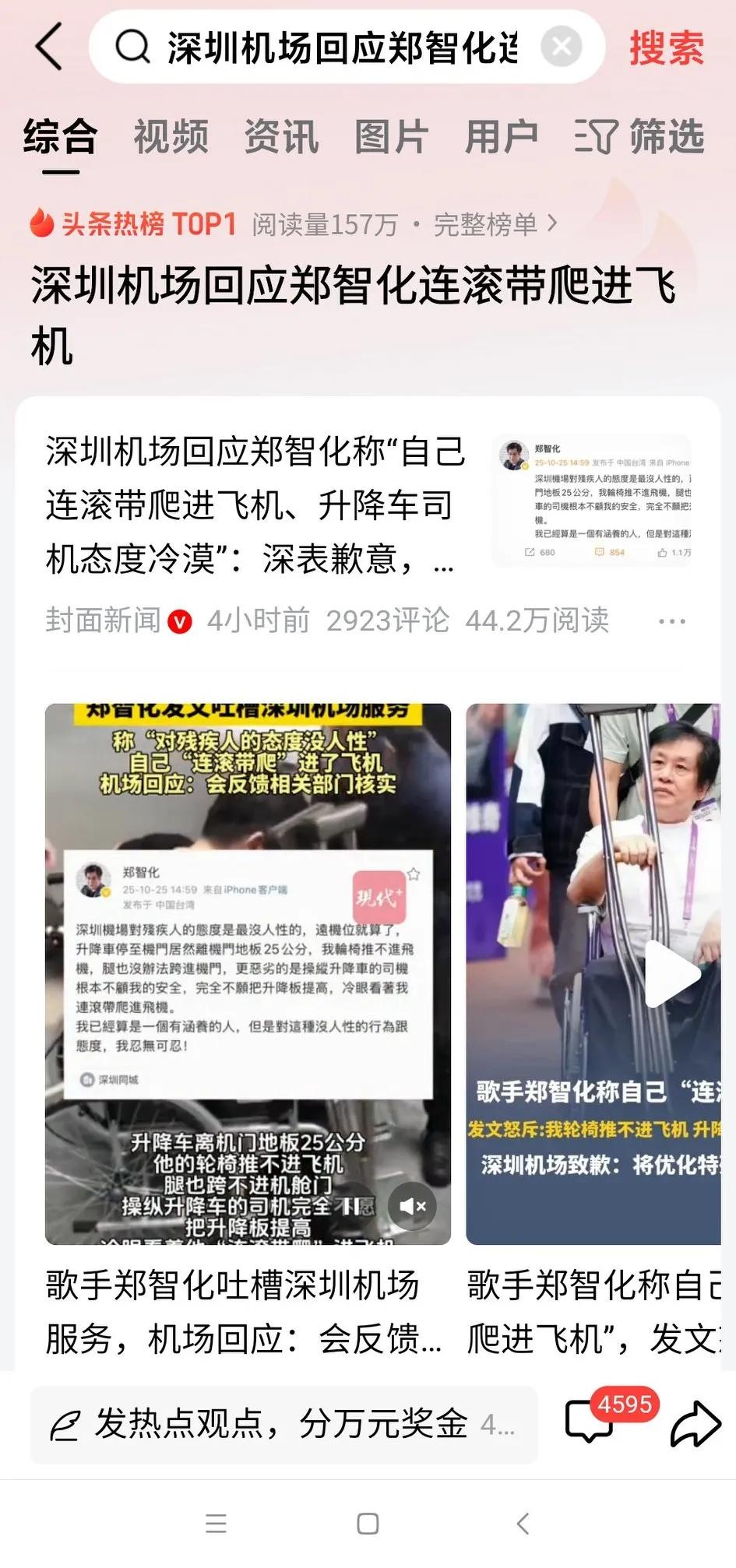

最近,郑智化机场事件让整个网络沸腾。一场原本只是关于“机场服务”的争论,最后却让人们第一次如此真切地看见:残障人士出行有多难。

事件发酵后,不少博主开始做一件事——他们自己坐上轮椅,亲自去体验一次“无障碍出行”。结果几乎出奇地一致:无障碍通道形同虚设、坡道太陡、厕所太远、电梯坏了没人管……甚至是一个普通人都不会注意的“几厘米台阶”,就能让轮椅卡在那里动弹不得。

在我们看来,一阶两阶不过抬脚的事;但对一个坐在轮椅上的人来说,那是一道无法跨越的“围墙”。

很多商场写着“无障碍通道”,结果门口被共享单车堵得严严实实;很多写字楼有电梯,却没有专为轮椅设计的宽门或低按钮;公交地铁虽然有无障碍设施,但要找工作人员、等专用电梯、绕半个场地才能进出。

这种“不便”,其实是“被忽略”的另一种形式。我们以为社会已经足够现代化,却在细节里一次次暴露出对“差异”的漠视。

🧭 “独立出行”——看似简单,却成了奢侈你是否注意过?在中国的大街上,几乎很少看到残障人士独自出门。

不是他们不想去,而是出行太难、环境太不友好。走在街头,盲道被占、坡道被锁、厕所无障碍间堆满杂物……当所有人都理所当然地自由穿行时,另一些人只能在家门口望着那段路。

有媒体评论指出:无障碍,不是口号,而是尊重。而我们忽然发现,这句话,刺得有点疼。

无障碍,不只是坡道与电梯。它也存在于我们看不见的生活细节里:

🏢信息无障碍:许多网站、App没有语音辅助,视障者几乎无法使用。

💬沟通无障碍:聋哑人想在银行、医院办事,往往没人懂手语,也没有辅助系统。

🛍️消费无障碍:很多商店、餐厅设计完全不考虑轮椅通行,也缺乏耐心的引导。

🧠社会理解的无障碍:人们常常投去“异样的目光”,或用“可怜”“伟大”去贴标签,却忽略他们只想被当作普通人对待。

真正的“无障碍”,不是只修一条坡道,而是让每个人都能被平等地对待。

💭 写在最后这次郑智化的事件,也许会渐渐淡出热搜;但它撕开了一道让人不得不正视的现实——我们距离“友好社会”,还有很长的路要走。

无障碍,不是为少数人修的路,而是为整个社会修的一面镜子:它反射出我们是否真的学会了理解与尊重。

愿未来的某一天,当一个人坐着轮椅出门、盲杖敲击地面、手语轻轻挥动,没人再投去异样的眼光,那才是真正的文明。

💬互动话题:你身边有没有注意到这样的“无障碍盲区”?欢迎留言,说说你看到的“不便”,让更多人一起看见。

评论列表