京武功夫如是说:

京武功夫如是说:练拳不练筋,终究一场空;练筋不练意,到老亦无功

作为一名研习内家拳多年的修行者,读完《内家拳的“筋”怎样练?》一文,感触颇深。

文中所述“七条筋,七条力线”之理,与我多年修炼体悟不谋而合。

内家拳之精髓,不在招式繁杂,而在筋劲贯通。

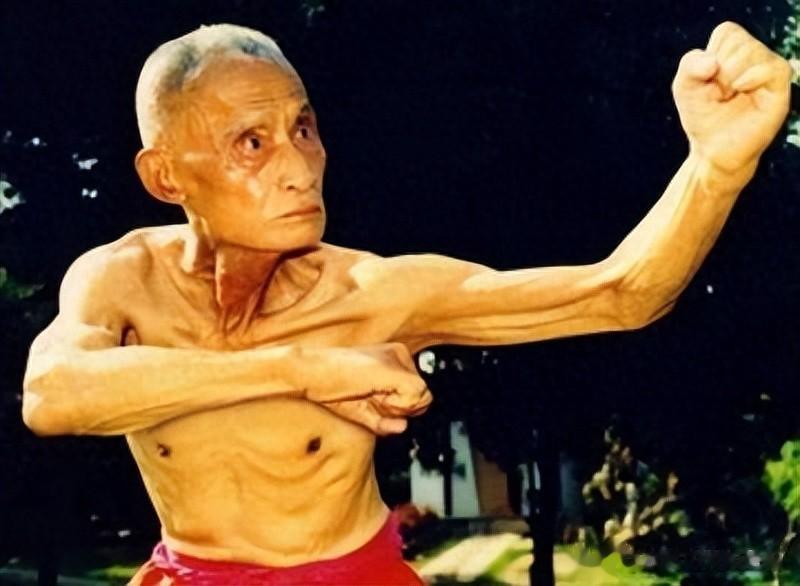

筋与肌肉:内家拳的力量密码民间有句老话:“宁练筋长一分,不练肉厚一寸”。

现代健身者往往陷入误区:停练就发胖、肌肉僵硬还伤关节。

而内家拳祖师爷早已悟透:肌肉是“死力”,筋才是“活劲”。

筋是连接骨骼的韧带、肌腱,像弓弦一样有弹性,越拉越有“崩弹劲”。通过科学的抻拉,筋会像牛筋一样“增厚增韧”,产生筋长力大的效果。

这与文中“拙力浮于外,内劲沉于内”的观点完全契合。

七筋理论:内家拳修炼的路线图文中提出“七条筋,七条力线”理论,为内家拳修炼提供了清晰的路线图:

手臂两条筋:

抻到位时,手指发胀、肘窝麻胀、脖下有抻感。

盘架子时,需慢慢运劲,保持抻感不消失,使劲力不断。

背后两条筋:

贯穿竖脊肌,直通后颈。

有功夫的人,脊柱正,后背两条大筋强劲,形成“背如墙,立如钉”的态势。

双腿两条筋:

从大脚趾贴小腿骨通至腘窝,深入腹股沟。

下盘抻到位,才有支撑力。

两胯互相倒换,左边抻完换右边抻,这就是“换轴”的本质。

腹内筋膜:

这是常被忽视的第七条“筋”,呈网状铺开,是腹腔转运的动力源。

高深阶段可练就“马球阴藏相”,从腹内筋膜开始修炼。

关隘注解:练筋的核心要点1. 阴阳相济:刚柔之道

关隘注解:练筋的核心要点1. 阴阳相济:刚柔之道练筋的一大关隘是掌握“阳面掤足,阴面松柔”的阴阳相济之道。

手臂外侧要掤抻饱满,内侧则需松柔,保持弹性。

抬手时,手背与臂上要抻得足,臂下要松柔;落手时,掌根与臂下要沉得住,臂上要松柔。

2. 意重于形:练筋的关键内家拳练筋不同于舞蹈压腿,不是简单的拉伸动作,而是意与形合。

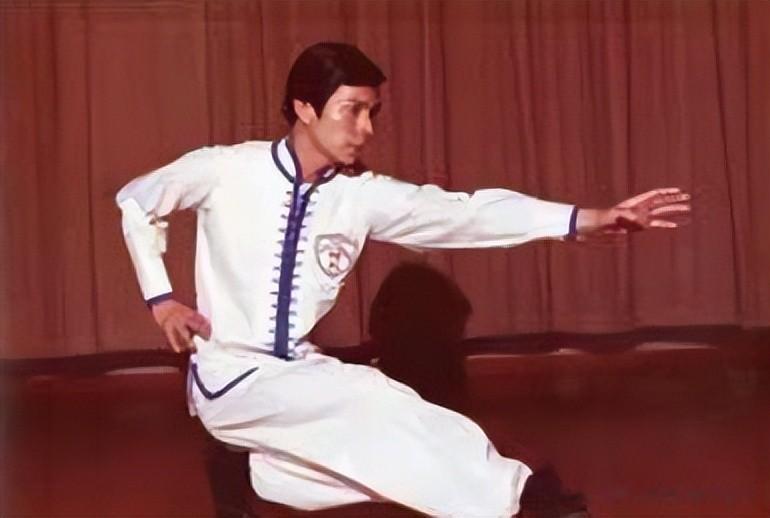

杨班候所言“四肢弓绷撑”,重点在“撑开”的意念而非外形。

站桩时,需骨节松开,皮肉放松,唯“筋意”要拎着,如细丝从头顶百会穴上提,脚跟如树根下扎。

3. 整体贯通:筋与劲的路由内家拳最终追求的是全身筋络的整体贯通,形成“身备五张弓”的发力结构:

脊椎弓:虚领顶劲与气沉丹田相对拉,命门后鼓手臂弓:沉肩坠肘与坐腕舒指相对拉,肘窝一撑腿弓:叠胯屈膝与涌泉塌实相对拉,委中穴撑开练筋的科学依据现代运动科学发现,内家拳的“筋”不仅指肌腱,更包含贯穿全身的筋膜网络。

通过掌指撑开训练,可激活从手指到脊柱的螺旋筋膜链,使弹性势能传导效率提升数倍。

红外热成像显示,掌指撑开时劳宫穴温度上升,触发前臂深筋膜中环层小体的机械刺激响应,形成无需肌肉收缩的“预紧力”。这正应了“意到气到,气到力到”的古训。

修行体悟:从练筋到炼心练筋的过程,实则是炼心的过程。文中强调“迷者执文泥象,知者得意忘言”,只有得意,才能忘言。练拳到一定程度,就是“一两句话的事”,一个现象刺激,突破瓶颈,又上升一步。

我自己在练拳过程中也深有体会:当筋膜贯通时,出手不再是局部肌肉用力,而是全身如弹簧,脚底一蹬,力传脊背,达于指尖。这种发力不仅威力大增,而且极为省力,真正实现了“四两拨千斤”的效果。

结语内家拳的修炼,是一场从筋到劲、从形到意、从体到心的旅程。“拳打万遍,神明自现”,非指机械重复,而是每一遍都有新的体悟,每一式都在寻找筋劲的贯通与阴阳的平衡。

《内家拳的“筋”怎样练?》一文,价值在于将内家拳最核心的“筋劲”训练方法系统梳理,为后来者指明了方向。然而,知易行难,真正将七筋练通,达到“阴阳相济、刚柔兼备”的境界,仍需数年甚至数十年的刻苦修炼。

功夫不负有心人,当七筋贯通,全身形成一张大弓时,自能体会内家拳“棉里裹铁,发劲似弓断弦”的妙境。这不仅是对搏击技能的提升,更是对身体健康和心理修养的全面升华。

京武功夫如是说:本平台收录的各武术前辈及武友的言论,只为个人学习,方便拳友同修参阅,因个别图文资料来源(作者)转载不清晰而未署名,望见谅。尊重原创作者版权,期望各友留言点评告知(删除),欢迎投稿分享传播。